【第4回】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

こんにちは、クラニャンです!

今月初めに、香港サザビーズの競売で「北宋汝窯天青釉洗」が中国陶磁器史上最高額で落札されました。

このニュースをきっかけに、くまねこ堂ブログでは「汝窯」の青磁ってどんなものなの?という疑問について、シリーズで考えてみることにいたしました(*^-^*)

第1~3回(10月15日~17日)ブログでは、まず実際の作例を近年の国内展覧会からいくつか眺めてみました。釉調に幅はあったものの、どれも上品で神秘的な青が印象的でしたね。

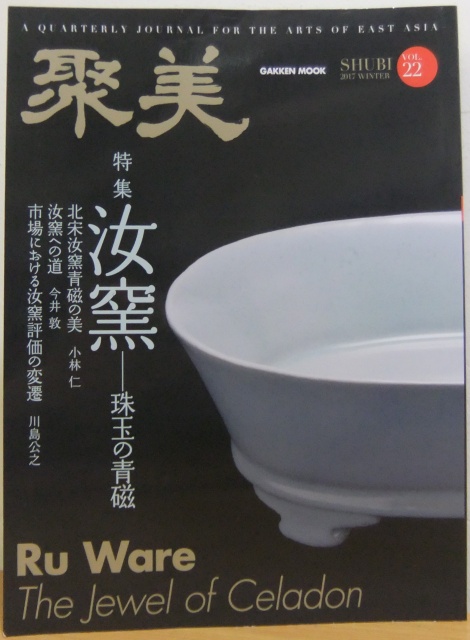

後半の第4~6回では、そもそも「汝窯」とは何なのか?という問題について、研究史を簡単に振り返りながら勉強してみたいと思います。なおその際、『聚美』Vol.22、学研プラス(Gakken Mook)、2017年を参考文献とさせていただきました。

まず今回のテーマは…

「汝窯」という名称はどこから出てきたの??

北宋末~南宋時代:文献に記された「汝窯」

「汝窯」という窯名は、最近の研究者がつけたものではありません。

この名前が最初に登場するのは実は約900年も前、北宋時代(960年 – 1127年)末~南宋時代(1127年 – 1279年)の諸文献のなかでした。(※以下の引用部分は、今井敦「汝窯への道—青磁の理想像を求めて」上掲雑誌56頁に依拠しています。)

◆周輝『清波雜志』(南宋)

例えばこちら、周輝という人物が著した『清波雜志(せいはざっし)』には、以下のような記述がみられます。

「汝窯は宮中の禁焼なり、[…] ただ御に供え、揀[えら]び退けてまさに出売を許す。近ごろ尤も得難し。」

(汝窯は宮中専用のやきものである。[…] 通常は天子のためだけに供され、選別され焼成不良品とされたものだけが販売を許される。近ごろとりわけ入手が困難である。)

◆陸游『老学庵筆記』(南宋)

また、南宋の代表的詩人としても知られる陸游(りくゆう)が著した書物にも、次のように書かれています。

「故都の時定器は禁中に入らず、ただ汝器を用う[…]」

(北宋の時代に定窯で焼かれた白磁は宮中に入ることがなく、もっぱら汝窯で焼かれた青磁が用いられた[…])

このような文献を読んだ後世の人々は、

「北宋時代、汝窯と呼ばれる窯で宮廷御用達のやきものが焼かれていたらしい……南宋時代にはすでに超レアアイテム(「近ごろ尤も得難し」)だったらしいが、いったいどのようなやきものなのか?今も目にすることは可能なのか?……気になる(゜゜)!!!」

と強い関心をそそられたようです。

こうして、文献中に記された汝窯とはどのようなものか?という問題が、長く中国陶磁史研究上の一大懸案となりました。

つまり研究史の流れとしては、まず「汝窯」という名前が先に知られており、その指し示す作品群を突き止めるという方向で調査が進められたのですね。

次回以降は、20世紀の研究者たちがどのような作品を汝窯とみなしてきたか、その変遷を見ていきたいと思います(^ω^)/

by クラニャン