【第5回- ②】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

こんにちは~クラニャンです♪

昨日は、汝窯を考えるシリーズ第5回「これが汝窯…?」と題し、①青白磁(景徳鎮窯)=汝窯ではないか?という、20世紀初頭のイギリスで提唱された説をご紹介しました。

本日はその続きとして、②耀州窯=汝窯?という説について考えてみたいと思います。

【第5回】これが汝窯…?

20世紀前半における汝窯像の変遷

②耀州窯=汝窯?(1931年~50年代頃)

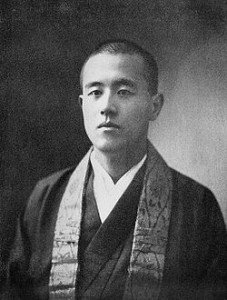

1931年2月、原田玄訥(はらだげんとし)師という西本願寺の僧侶が中国で大きな発見をしました。

河南省の臨汝窯(りんじょよう)という古い窯跡を調査中、 青磁の陶片

青磁の陶片 を見つけたのです。

を見つけたのです。

なんでお坊さんがやきものの調査をしているの?と思われるかもしれませんが、こちらは同じ本願寺派の法主 大谷 光瑞(おおたにこうずい、1876-1948)師 ↓から与えられたミッションでした。

大谷師は仏教資料の研究のため、西域の調査を精力的に行った人物として知られています。

3度にわたり派遣された「大谷探検隊」(1902-14年)↓ は、シルクロード研究を大きく前進させたことで有名ですね。

さて大谷師の命で発見された青磁の陶片ですが、当時の日本人はこれこそが汝窯だろう!と考えました。

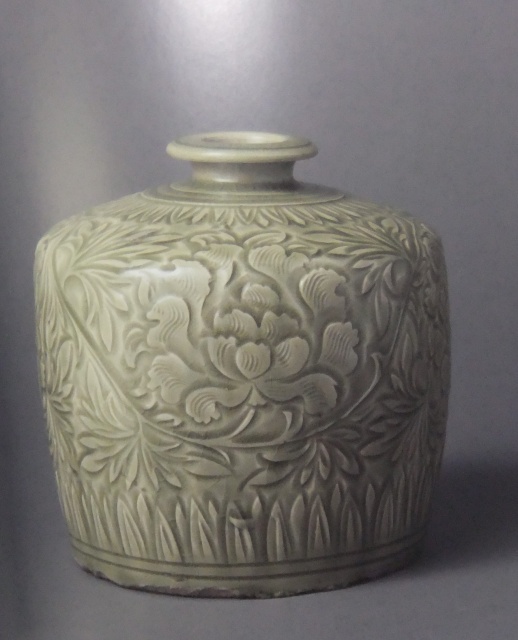

原田師が調査した河南省の臨汝窯(りんじょよう)は、現在ではおとなりの陝西省で発見された耀州窯(ようしゅうよう)の一系統とみなされますが、その作風は次のようなものでした。

なんと、今まで見てきた青磁とずいぶん印象が違いますね~Σ(・ω・ノ)ノ!!

オリーヴグリーンの釉薬がシャープな彫り模様に溜まり、なんとも渋い風格を醸し出しています。

当時の人々は、このような厳しさをたたえた造形こそが宮中の御用品に相応しい美だと考えたようです。

しかし、北宋の皇帝が目指した青磁は「天青色」であったはず。

「天青色」とは、「雨過天青 雲破処(うかてんせいくもやぶるるところ)」という言葉から生まれた色名です。「雨上がり、雲のあいだからのぞく空の青」という意味ですね。

北宋に先立つ後周時代、皇帝の柴栄(さいえい)が理想の青磁の色をこのように表現し、その実現に尽力するよう御用窯に命じられたと伝えられます。

しかし、天空のような澄んだ青色を出すのは至難の業。それをやっと実現させたのが、北宋8代皇帝の徽宗がつくらせた汝窯青磁だと言われています。

柴栄や徽宗は、雨上がりの青空を国難を乗り越えて得られる平和の象徴とみなしていたそうです。

そう考えると、耀州窯のオリーブ色はちょっと違うのではないかな~と思いませんか?

深みのある素敵な色味ですが、雨上がりの空がこんな色だったらちょっと嫌かも…(;´・ω・`)

でもわが国では、このような耀州窯の作品を汝窯とみなしていた時期があったんですね。

次の第6回はいよいよ、これらの先行する汝窯像を覆し、その実像に迫ったパーシヴァル・ディヴィッド卿の功績についてご紹介します(^▽^)/

By クラニャン

なお、耀州窯に関してましては、出川哲郎氏「耀州窯の青磁について」という記事に詳しく説明されています。

(大阪市立東洋陶磁美術館HP http://www.moco.or.jp/journal/171/)

ご関心のある方、ぜひご覧くださいませ。