東京都内にて、大正~昭和期の新聞記事「家庭生活における能率増進」の切り抜きが貼られたスクラップをお譲り頂きました

本日ご紹介する大正~昭和期の新聞のスクラップは、

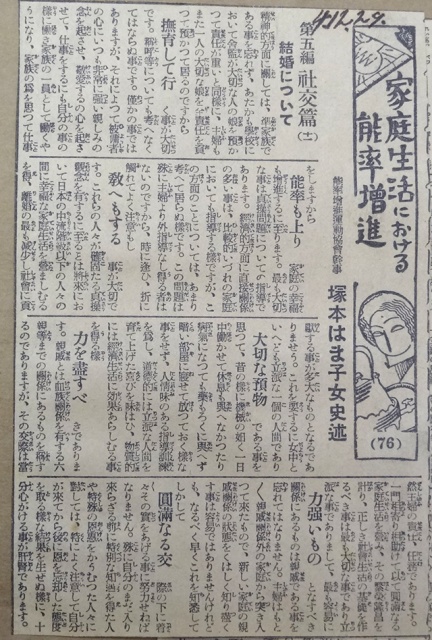

「家庭生活における能率増進」シリーズ連載。

執筆者は能率推進運動協会幹事 塚本はま子女史です。

この記事を見るまで、このスクラップ帖の作成者は男性だと思っていたのですが、この記事からすれば女性ですよね!?

では早速見て参りましょう。

(お時間のある方は1枚ずつお読み頂ければと思います。)

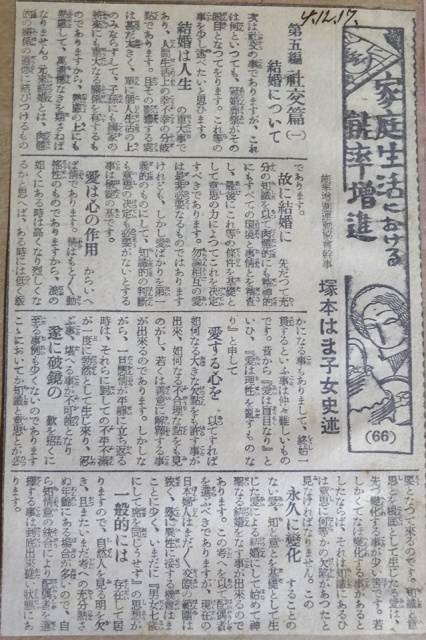

社交編(一) 結婚について

結婚は~子孫にも国家の将来にも重大なる関係を有するものであります~

「男女七歳にして席を同じゅうせず」の思想が一般的には存在しておりますので、自然人を見る明を欠き~

自ら知情意の統合により配偶者を選択することは到底出来がたい状態にあります~

社交編(二)

政略的の結婚や、財閥的の結婚やを強いる事が今なほ少なくないやうであります~

離婚の統計による率は日本が世界一であると申します~

かの不良少年少女の多くが生みの両親の膝下に育ち得ずして他人の手で養育せられたるもの~

社交編(四)

婚約が成立すると両親の意思として、「足入れ」などと称へてしばらく娘をその家に行かせ、同居生活を営ませ、双方納得の出来た上で、改めて挙式し、且披露します~

社交編(五)

各国に比して日本は非常に多く、国富が最も少なく、天産物に乏しい我國が、他國に比して遥に多い結婚費を消費することは、真に嘆かはしき事~

社交編(六)

従来の習慣上困難な問題とせられて居りますのは、いはゆる嫁姑の問題や、親子別居の問題です~

一般に若い者が年寄りの意見を容れて、その習慣的生活に同化するやうにしてさへ居れば、何の紛争も困難も起こりはせず、犠牲的の精神で忍耐して行けば、親達も喜ばせる事が出来~

社交編(七)

創作的家庭を築き上げる事もまた必要とする所であります。しかしながら~

老人に取りましては、自分の苦心惨澹して築き上げた生活を、丸で古草履でも捨ててしまふやうに捨てられた如くに感じて自分の所有するあらゆる権利をすべて奪ひ去られた如く感じて、どんなにか執着も多く未練も残る事でせう~

社交編(九)

良き家風、美しき人格が、やがて國家社会の風俗を為すもの基となるものでありまして、家族生活の良否は、社会を善くも悪くもし、國家の隆昌、社会の繁栄には大切なる要素となるのであります~

社交編(十)

準家族(女中や使用人等)は、~兎角素養の少ないものは目前の事のみを考へて将来の慮を為す事が出来難いものですから、与えた自由な時間、休養の時間にはつまらぬ事に費やさぬやうに、翌日の計量を建てさせ、あるひは裁縫を教へ、新聞の読み方を教へる等将来の生活に必要なことを教え導く事が最も大切であります~

社交編(十一)

女中といへども立派な一個の人間であり大切な預物であることを思って、昔の様に機械の如く一日中働かせて休息も与へなかったり病気になっても薬もろくにろくに与へず暗い部屋に寝かせ放っておく様な事をせず~

社交編(十二)

縁者は親戚関係よりも軽いものである、といふのが古来より存在する日本人の思想でありまして~

常に夫の家に対しては身を低くし、何事につけても下手に出て居らねばならなかったのでありますが~

従来の習慣を排して、親戚同様に円満なる交際をなすべきであります~

(以上、誤字脱字はご容赦くださいませ!)

昭和4年の記事かと思われます。

今と価値観が違いすぎて、かえって興味深く読んでしまいました!

( かつて祖母が、「結婚後はいろいろ大変だったわ」と言っていたことも思い出しました。。。 )

)

つづく

byキョーコ