買取事例

クリスマスらしい!?フランス人作家ポール・アイズピリ、大型リトグラフをお譲りいただきました。

日本で人気のフランス人作家、ポール・アイズピリさんの紹介です。

クリスマスも近づいてきましたので、こういった色彩の豊かな絵を見ると自然とテンションも上がります

ポール・アイズピリは現代フランス絵画の巨匠ともいわれ、

鮮やかな色彩や、自由なモチーフが軽やかなタッチで描かれているのが特徴で、わかりやすい具象絵画が日本で大変親しまれています。

今回当店にあるのはシルクスクリーンで、花束をモチーフに知た静物絵画ですが

作品の中にはパリを舞台にしてモチーフが舞い踊るような、夢の中のような作品を多く残しています。

確かに最近は北欧ブームも続いて、こういったデフォルメ(洗練)されたモチーフや原色に近い鮮やかな色彩が受け入れられつつありますね。

フランス絵画、といえば個人的には印象派、ゴッホや最近話題になっているバルテュスなどの光の質を描くような、繊細な絵画が多い印象を持っていましたが

アイズピリの絵本のようなモチーフのとらえ方や色の使い方でフランス人作家ときいて意外な驚きでした。

残念ながら2016年に亡くなられていますが、2015年の90才を超えたときも精力的に、多幸感ある作品を数多く描き続けた現代作家を代表する素晴らしい作家さんです![]()

ヨシダ

外国のコイン/貨幣/紙幣、現行貨/古銭、銀貨などをお譲りいただきました@東京都渋谷区神宮前

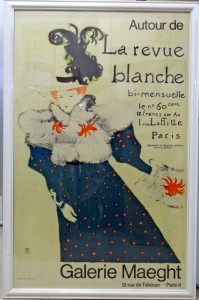

ロートレック手掛けるラ・ルビュ・ブランシュの表紙絵をモチーフにつかったポスターをお譲りいただきました。

19世紀末にそれまで複製技術でしかなかった版画が発達し、ロートレックなどの世紀末の前衛芸術家たちの間で版画を芸術の域にまでしたことが「グラフィックデザイン」の始まりだといわれています。

ロートレックの生きた19世紀末というのは、大都市パリでは消費・歓楽・遊行が大衆文化として広まり「美術」を一般の人がポスターや挿絵などでも普通に楽しむことができる時代となったのです。

彼の作品の魅力と言えば、やはり鋭い観察眼による人間描写、これに尽きるのだと思います。

本人も「背景は構成要素にすぎない」とまで言うほど、夜の歓楽街を舞台に繰り広げられる風俗の断片と、人の哀歓を描くことに関しては

彼自身もこの世界の中にどっぷり浸っていながらも、冷静な観察眼がにぶることはなかったわけです。

「ベルエポック(良き時代)」とよばれた19世紀松のフランスの中で「綺麗でなんぼ」とされる女性観を崩すように、楽屋裏でのメイクアップ中の絵や、食堂やソファでくつろぐ女性など

少なくとも「美しい」とはほど遠い女性像を多く残しているロートレックですが、これは彼がいかに本来的な意味での「美」よりも「生」という魅力を描いてきたか、という事に他ならないような気がします。

女性の表情や顔もどことなく美しいとはいいがたいものも多く、なぜ単純に美しいものではなく、あえて崩して描くのか

彼自身が健常者ではなかったこともあるとは思いますが、彼が残した「人間は醜い、されど人生は美しい」という言葉そのままのような気もします。

ヨシダ

貴金属類、アクセサリー、焼き物/陶芸品、薩摩焼/備前焼、香炉、掛花入などをお譲りいただきました@千葉県市川市

洋画家、佐藤鹿の「セーヌ川風景」という油彩画をお譲りいただきました。

この油彩画、なんか変だと思いませんか?

この作品をアップにした画像がこちらです↓

絵具のタッチがホイップクリームのように超極厚塗りになっているのがわかりますでしょうか…

ここまで極厚塗りだともはや、絵画というよりは立体に近いかもしれません

通常の油絵の絵の具が完全に乾燥するまで半年~1年はかかるといわれておりますが、こちらの絵はどれぐらい時間をかけたのか…..

しかも橋の部分>建物>空、という順番でタッチの大きさを変えているんです

手前は書き込んで、奥はぼかすことで平面の中に空間を生むのが基本と言えますが

こうしてタッチの大きさを変えるだけで画面の中に空間を生む手法は映像的な発想だし、こうして見ると、単に奥の背景をぼかすより力強い作品だと思います。

勉強になりました。

ヨシダ

戦前の中国真鍮、七宝、煙草入れ、ハローキティ、切手、酒、ソフビ人形、香炉などをお譲りいただきました@世田谷区北沢

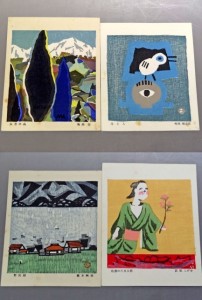

有名な現代版画師ばかりの版画カレンダーをお譲りいただきました。

残念ながら数字の部分はないのですが、版画部分はバッチリ12ヶ月分ございます。

この中でご紹介したいのは畦地梅太郎さんです。

下の写真の右上の版画の作者の方です。

「山の版画家」と呼ばれるほど多くの山を題材にした畦地梅太郎。

中でも有名なのが「山男シリーズ」ではないでしょうか。

1950年代から畦地さんが80才程になる1980年代まで続いた超有名シリーズです。

私もいつか、いつか印刷でいいからこのシリーズのポスターを部屋に飾りたいと思っています…..

この山男シリーズは現在ではアウトドアブランドであるMontBellが「山男シリーズ」としてTシャツを発売するなど個人的にはすごくいいなあ、と思っています ホシイ!

ホシイ!

今でこそグランピングやブッシュクラフトという再び登山(キャンプ/ナチュラル)ブームがきていますが、畦地さんの作風は昭和20年代から描かれていたとは思えないほど愛らしく、畦地さんの作風が好きという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか!?

山の良さがギュッと詰まった畦地さんの作品は、山の良さを現代にも通じる素晴らしいデザインで伝えています。

ヨシダ

【遺品整理・遺産整理】美術展図録、展覧会図録、伊藤若冲、長谷川等伯、植木等、昭和歌謡、リトグラフ、絵画をお譲りいただきました。:世田谷区上野毛

お譲りいただきありがとうございます!

今日も商品ラベルのスクラップブックからご紹介します。

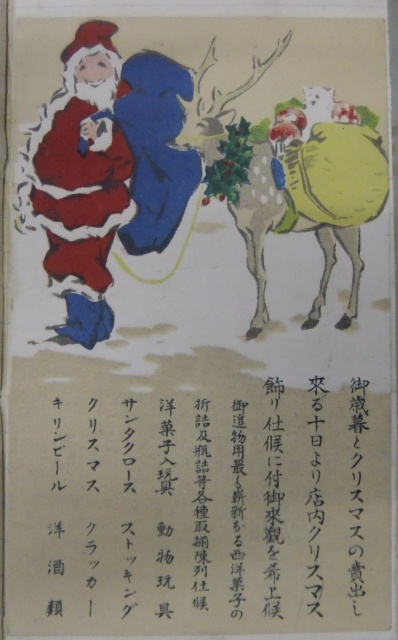

すこし気が早いですが…本日はこちら♪

商品ラベルではなく、お店のダイレクトメールですね。お歳暮&クリスマスのご案内です

スクラップブックに貼り付けられているため消印などは確認できず、残念ながらこの葉書が出された時期は不明です。それにしても、「店内クリスマス飾り仕候に付御来観を希上候」、お店をクリスマス仕様に飾りつけて集客し、華やかなムードで購買意欲をあおる方法は昔からあったのですね~!

取り扱い商品の一覧も面白いですね。

「洋菓子入玩具」や「洋酒類」は分かるのですが…そこに並列される「サンタクロース」や「クリスマス」って一体…。

また、サンタクロースにお供しているトナカイも背中に白斑点があり、夏毛の鹿のようです(;^ω^)

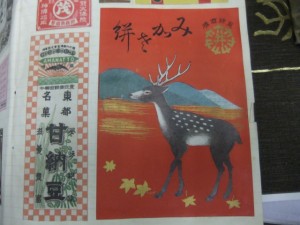

こういう感じ… ↓

今でこそほとんど日本文化の一部として浸透したクリスマスですが、受容の過程ではさまざまな戸惑いや勘違いもあったのではないかな~と想像されます。

でもそうして醸成された「和製西洋文化」にも、本家とは違う面白味や魅力がありますよね

ちなみにクラニャンは、ハロウィンが定着した今、今後はイースターやサンクスギビングデーが盛り上がっていくのでは…と予想しています(`・ω・´)

By クラニャン

人気ブログランキング

抱瓶、木版画、レコード、ソノシート、硯箱、墨、紫檀の文箱を買受けいたしました:江戸川区葛西にて

人気ブログランキング

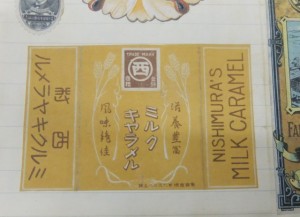

今日は、以前入荷した戦前の商品ラベルのスクラップブックからこちらをご紹介

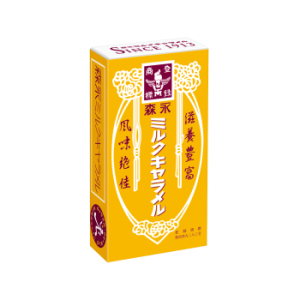

聞いたことのない商品名や、独特なデザインのラベルが並ぶなか、「あ、これは知ってる(^◇^)!」↓

と、思いきや、こちらはおなじみの「森永ミルクキャラメル」…ではない?

「西村ミルクキャラメル NISHIMURA’S MILK CARAMEL」と書いてありますね。

でもデザインは瓜二つ、商品名「ミルクキヤラメル」の左右に書かれた「風味絶佳」「滋養豊富」のうたい文句もそのままです。

森永の前身は西村という会社だったのかな?などと考えましたが、右下に印字された登録商標も異なっており…。

これは一体…?と考えていると、森永製菓HPのコラム「森永ミルクキャラメル開発よもやま話 第四話」にヒントがありました。

(以下転載、強調は筆者)

「森永ミルクキャラメルの大好評をみて、新発売の大正3年の暮から翌大正4年の正月にかけて早くも偽物が続出。新聞広告のコピーの一部で「いろいろニセモノあり森永製菓にご注意を乞う」や「ニセモノにご注意の上、この商標のある森永ミルクキャラメルの御愛用を乞う」とアピールしました。この時期、150件以上も多発する「森永ミルクキャラメルのニセモノ」の横行を許したのでは、単に商品流通上の不都合があるばかりでなく、そのほとんどが粗悪品なので、消費者に森永ミルクキャラメルの品質が誤認され、評価が下がることになるため、「森永ミルクキャラメルのニセモノ」を排除する活動を行いました。まぎらわしい名称や商標、デザインなどを持つ「ニセモノ」メーカーに警告し、これに従わない場合は訴訟をおこして法的制裁処理を厳しく実行しました。[後略]」

ニセモノが150件とはすごいですね(゜゜!

スクラップブックの「西村ミルクキャラメル」も、そのひとつだったのでしょうか?

森永ミルクキャラメルは、森永創業の明治32年(1899年)に製造・販売が開始されています。

ニセモノの横行も、このハイカラなお菓子が巷に流行し、多くの人に親しまれていたからこそですね。

くまねこ堂では、歴史を伝える貴重な資料をお待ちしております(^^)/

By クラニャン

人気ブログランキング

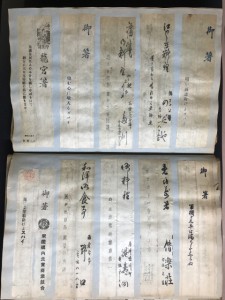

絵葉書、ポストカード、切手、記念コイン、和本をお譲りいただきました

昨日は茨城のお客様より、絵葉書、ポストカード、切手、記念コイン、和本をお譲りいただきました。

また来週も続いてお招きいただけるとのことで、大変感謝しております。誠にありがとうございました。

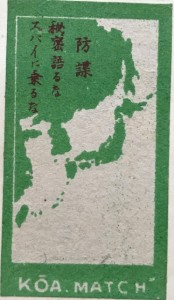

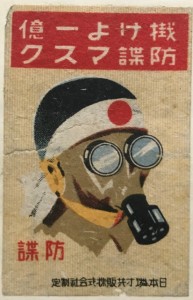

戦前~戦後にかけてのスクラップブックを整理していましたところ、なんとも珍しい戦時中の「箸袋」が貼付されておりました!

駅弁の包み紙や缶詰のラベルなどは過去に取り扱ったことがございましたが、戦時中の箸袋は初めてみるもので大変驚いてしまいました。といっても、彩色が施されているわけでもない、地味なものですが、見ていただきたいのは印刷されている標語!!

「明い商道 防げよスパイ」

「護る空から晴れゆく亜細亜」

「恐るな空襲 抜かるな防護」

「弛む心に食入るスパイ」

「遂げよ聖戦 防げよスパイ」

「ウッカリ一言 国家の大事」

「軍機と不平は漏らしてならぬ」

などなど…時代を如実に写し出しているのが、大変興味深いものとなっております。

1930年代後半の生活資料に目を落とすと「防諜」という言葉が盛んに使われるようになり、しまいには海や高い場所から下をカメラで撮影することも禁じられるようになり、当時の国家がとにかくスパイを恐れていたことを想像できます。

※くまねこ堂所蔵の戦時中マッチラベルより

しかし箸袋にまで標語が刷り込まれているということは「食事をする時も気を抜くな」ということと取れますが、巷にはそんなにスパイが紛れ込んでいたのでしょうか?

byこばちゃん

【第5回】中国 国家文物局における海外持ち出し審査基準の考察(器具編)

中国文物局の文化財海外持ち出し審査基準表からくまねこ堂流に掘り下げていくコラム、第5回の今回は「器具」について取り上げていきたいと思います。長い歴史を持つ中国ならでは、戦争、生活、民俗などのありとあらゆる器具が分類されておりますが、中国骨董の代表的なアイテムである「陶磁器」が小さく区分けされているだけというのが意外でありますね。

| 10.器具 | ||||

| 10.1生産のための道具 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 例えば工業設備、器械等、近現代の生産力の発展を反映する代表的な実物 | 1949年以前のものは持出禁止 | |||

| 10.2兵器 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 中国製の各種銃砲 | 1949年以前のものは持出禁止 | |||

| 有名人が使用したもの、あるいは年代・事柄の銘文があるもの | 一律持出禁止 | |||

| 10.3楽器 | 舞踊楽器用具を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 既に他界した著名な芸人が使用したもの | 一律持出禁止 | |||

| 10.4儀仗 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 10.5度量衡 | 付属品を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 10.6法器 | 楽器、幡、旗等を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 10.7墓に副葬する器物 | 各種材質で作られた、専ら副葬のための俑及び器物 | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 10.8儀器 | 日時計、羅針盤、クロノメーター、天文儀、算木等を含む、天文暦計算の器機並びに科学実験器機とその部品 | 1949年以前のものは持出禁止 | ||

| 10.9家具 | 各種材質の家具及びその部品 | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 10.10金属器 | 青銅器 | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 金、銀、銅、鉄、錫、鉛等で作られたもの | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 10.11陶磁器 | 歴史的、芸術的、科学的価値を有する残片を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 官窯で作られた物、民窯で作られた款識のあるもの、年代・事柄或いは歴史的事件における象徴的な器物及びその残存物 | 1949年以前のものは持出禁止 | |||

| 名人の作品 | 人名表を参照して執行 | |||

| 10.12漆器 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 名人、名工房或いは有名人の款識がある製品 | 人名表を参照して執行 | |||

| 10.13織物・刺繍物 | 書画の巻物、掛け軸、画帖の包首、隔水陵等に附属するあらゆる織物・刺繍物を含む、各種織物、刺繍及びそれらで作られた製品とその残存物 | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| じゅうたん、壁掛け | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 反物となっている各種繻子、緞子、綾絹、薄絹、紗、絹、錦、綿、麻、ラシャ、綿毛等の織物 | 1949年以前のものは持出禁止 | |||

| 織物・刺繍物、染物等名人の作品 | 人名表を参照して執行 | |||

| つづれ織り、つづれ織りの毛製品(残存品を含む) | 1949年以前のものは持出禁止 | |||

| 10.14時計 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 10.15煙壺 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 名人の作品 | 人名表を参照して執行 | |||

| 10.16扇子 | 扇子の骨、面を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 名人の作品 | 人名表を参照して執行 | |||

くまねこブログではクラニャンさんが陶磁器について執筆しておりますので、そちらも参照いただけたらと思うのですが、とにかく中国の陶磁器の種類や窯の多さは日本の比ではなく、ありとあらゆる技法の美しい陶磁器が存在しております。

その中でもやはり人気が高いものとしては、色鮮やかな文様が美しい「唐三彩」などが挙げられますね!

「唐三彩」※Wikipediaより

ちなみに「唐三彩」は生活用品ではなく、お墓の埋葬品として制作されたものだそうで、この海外持ち出し審査基準によれば「10-7 墓に副葬する器具」に該当するものと思われます。

またこの表の中には「楽器」も含まれておりますが、中国の楽器と言えばなにを思い浮かべることができるでしょうか?

代表的なものには胡弓、月琴、琵琶などが挙げられ、特に胡弓は現在の日本でも手軽に始められる楽器として人気が高いものになっていますね!

月琴や琵琶についてはなかなか生で演奏を聴く機会は少ないかと思いますが、実のところ明治時代には最もポピュラーな楽器として大変に流行したという事実が残されております。

※月琴を奏でる日本女性(Wikipediaより)

ほかにも日本の琴の原型になった古琴、三味線の元型といわれている三弦、尺八の原型とされている洞簫などなど…歴史の長い中国ならではの民族楽器が数多く存在しております。

その他には青銅器、織物、漆器、時計、兵器などなどが、この「器具」として分類される品々でございました!

byこばちゃん

人気ブログランキング

夢の永久機関!?ATOMOS(アトモス)ジャガールクルトをお譲りいただきました@世田谷区上野毛

不老不死よりもっとリアルで現実的な人類の永遠のテーマ「永久機関」

アニメでいうとナウシカの「メーヴェ」や宇宙戦艦ヤマトなんてのが永久機関エネルギーといわれておりますが

こちらのATOMOS(アトモス)ジャガールクルトもなかなか永久機関エネルギーに近い存在なんじゃないでしょうか。

実はこの時計は空気で動いてます。

え?と思われることでしょう。私も思いましたw

説明書をよく読んでみると

内部に膨張係数の非常に高いガスが入っており、室温が1℃変化する際のガスの堆積変化によって

なんと48時間も動いてしまうそうです![]()

読んでもなんのこっちゃです!

ようするにとんでもなく低燃費な時計、ということでいいんでしょうか…..

しかし、最近ではスマホで時間を見る人たちが多いといいますが、やはりアナログ時計はみていてなんとなく安心できます。

本当の永久機関エネルギーの秘密を見つけてしまいました…..

ヨシダ

奥州山形鋳物の伝統を受け継ぐ日本伝統工芸士「菊池政光」の鉄瓶をお譲りいただきました@杉並区高円寺

鉄製の調理器具に若い人たちの注目が集まり始めたのはつい最近のことだと記憶しています。

調理器具でいえば「ダッチオーブン」や「スキレット」といった鉄製のフライパンやお鍋なんかが人気ではないでしょうか。

鉄器ならではの重厚感と、テフロン加工ではかからないちょっとした手間にいとおしさを感じるのだと私は思います。

日本にも鉄器といえば南部鉄器、といえるほどの鉄器がありますよね。

こちらも最近では、鉄器=黒色、とイメージを払しょくするようなカラフルな鉄器がでていて

結婚祝いなどでプレゼントされたりなど再注目されているようです。

ただ、今回紹介するのは日本伝統工芸士「菊池政光」による鉄瓶です。

いかにも鋳物のヴィジュアルです。

今回鉄瓶に関して調べるうちに、いわゆる南部鉄器と関西の鉄瓶というのは少し違いがあるようなのです。

何が違うのかというと

南部鉄器はフタとつまみが一体型なことにたいし

関西の鉄瓶は銅製のフタに梅のつぼみのつまみがくっついていて、なおかつ鳴り金がついている

これが構造上の大きな違いだそうで、日常使いならどちらでもいいそうなのですが

茶道で用いられる場合は南部鉄瓶ではなく、関西の鉄瓶なんだそうです。

なんで南部鉄器だとダメなんでしょうか。

フタがあっちくなりすぎてしまうんでしょうか。

つまみの部分もかわいく(写真撮り忘れました….)

要所要所で小さな気配りのあるデザインというのはいかにも日本的な感じです。

ヨシダ