買取事例

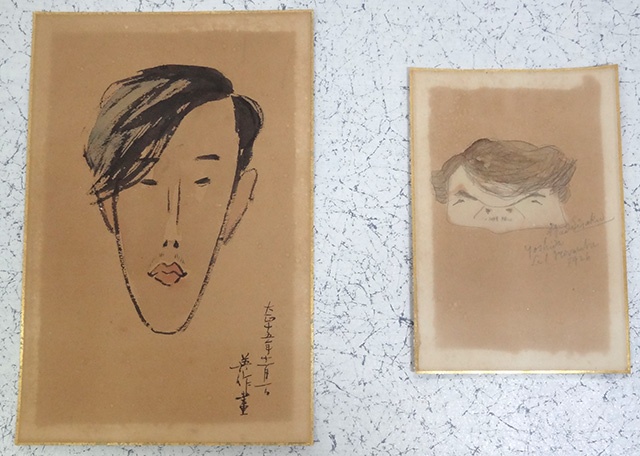

木彫りの達磨大師をお譲り頂きました

西東京市ひばりが丘で古い木彫りの達磨大師をお譲り頂きました。

8月9日の記事「皇室に近しい、由緒ある血筋のお宅」での買取り品ご紹介の第4回目になります。

かなりの年代物です。

全体の高さは30センチで幅は23センチ。達磨大師自体の高さは20センチほど。

眼光鋭く前方を見据えています。

目にはガラスが入っています。

表面にイタミがありますが、近くでよく見ると着物は細部に至るまで柄が描きこまれていました。

(開いた胸元には胸毛まで丁寧に!)

坐像をひょいと持ち上げると、椅子の台座にはかつての彩色、 若竹色、赤、空色など が残っていました。

達磨大師はインド人仏教僧で中国禅宗の開祖、日本へは鎌倉時代に伝わったそうです。

9年にも渡る座禅修行により手足が腐ってしまったという言い伝えから、縁起物として手足のない形での像や置物が発展したのだとか。

ちなみに、江戸時代に中国から伝わった起き上がり小法師は達磨とはまったく別物だそうです。

それにしても、この達磨大師、男前です。

かなりデフォルメされて表現されたものが多い中、こんなステキな達磨大師もおられたのね、と嬉しくなりました。

経年のイタミなぞなんのその、立派に威厳があります。

銘などは確認できなかったのですが、素晴らしい技術を持った作者の手によるものと思われます。

第5回につづく

byキョーコ

明治期頃の高岡銅器の花器をお譲り頂きました

西東京市ひばりが丘で明治期頃の高岡銅器の花器をお譲り頂きました。

8月9日の記事「皇室に近しい、由緒ある血筋のお宅」での買取り品ご紹介の第3回目になります。

高さは約37センチ、胴回りは約32.5センチ。重さは12.6キロ。

私などが持ち上げるには気合のいる重量です。

遠目からこの花器を見た時に、「何かいる!?」と感じて近寄ってみますと、

美しい曲線の中でひっそりと鯉が泳いでいました。

夜、月明りに枝葉の合間から池をのぞき見たようなドキドキ感です。

静謐さが漂います。

表面はわずかな凹凸があるのみですが、陰影によって驚くほど写実的な表情を見せてくれます。

原型師さんの大変なデッサン力・技術力を感じずにいられません!さすが高岡銅器です。

底には刻印がありますが、んー、すみません。 部分的に読めません。

部分的に読めません。

中には口径のサイズに合わせた円柱状の水入も入っており、花器として使用する場合の実用性も兼ね備えています。

とはいえ、この特別に上品な花器に花を生けるのは容易なことではありませんね!

第4回につづく、、、

byキョーコ

蒔絵螺鈿の笄と櫛のセットをお譲り頂きました

西東京市ひばりが丘で、蒔絵螺鈿の笄と櫛のセットをお譲り頂きました。銘入りです。

前回の記事「皇室に近しい、由緒ある血筋のお宅」での買取り品ご紹介の第2回目になります。

表から裏にかけて絵柄が続きます。

螺鈿で細工された花びらや葉の部分は、見る角度によって色合いが変わり、まるでホログラムの様です。

笄と櫛とで絵柄が呼応していているので、並べてみるとその遊び心が楽しいです。

くまきちさん曰く、江戸や明治期のものほど古くはなく、恐らく大正か戦前くらいのものでしょうとのことでした。

金銀が鮮やかで華やかな絵柄なので、ハレの場で身につけられたものかしら、と想像します。

笄や櫛は左右対称の形をしていますが、絵柄の入り方、非対称のズレが何とも心地よいです。

奥行きではなく平面世界での間合いと申しましょうか。また、その中で直線や曲線が絶妙に交じり合って古典的でありながら粋な絵柄だと感じます。

美しいですねぇ、、、眺めていると何だか日本人の血がうずきます!

第3回につづく

byキョーコ

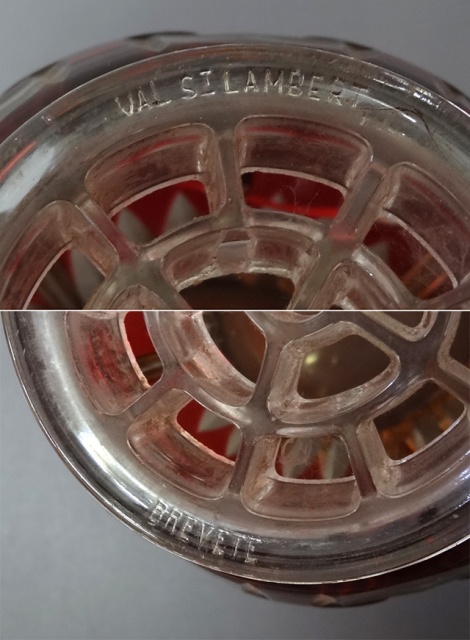

ヴァル・サン・ランベール(Val Saint Lambert)の古い花器をお譲り頂きました

西東京市ひばりが丘でヴァル・サン・ランベール(Val Saint Lambert)の古い花器をお譲り頂きました。

ヴァル・サン・ランベール(Val Saint Lambert)は1826年創立のベルギーのクリスタルメーカーです。

ベルギー王室御用達で、ベルギーのバカラとも呼ばれています。

刻印はVAL St LAMBERTのほかに、BREVETEとあります。製造技術の特許という意味でしょうか。

ヴァル・サン・ランベール は、20世紀初頭には職人を5000人も抱え、分業制で技術力の向上と生産性を高め、1日あたりの生産量はヨーロッパ最大であったそうです。

製造時期はデザインから見て1930年~戦前頃ではないかと思われますが、いかがでしょうか。

大胆なデザインと洗練されたカットが目を引きます。

高さは17センチほどでどっしりと存在感があり、肩のカーブや切込みのライン、どの角度からながめてもプロポーションが美しいです。

んふふ、楽しいですねえ。。。仕事冥利に尽きます、、、

ヴァル・サン・ランベールは当時の日本ではほとんど流通していなかったようですが、

一体どういったいきさつではるばる海を渡ってきたのでしょう。

特別な方が特別に所有されていた、ということでしょうか。

くまきちさん曰く、「皇室に近しい、由緒ある血筋の方」とのことです。

こちらのお宅からお譲り頂いた素晴らしい品々を数回に分けてご紹介させて頂きます。

byキョーコ

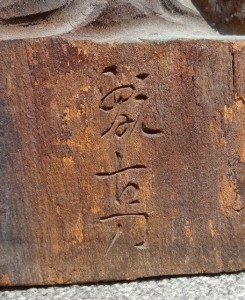

中谷翫古の木彫坐像をお譲り頂きました

東京都中央区で中谷翫古(なかたに がんこ)の美しい木彫坐像をお譲り頂きました。

幅は約68センチ、高さは約58センチ。一木造かと思われ、かなり重いです!

中谷翫古 (なかたに がんこ) ・・・明治元年生れ、昭和12年没(1868-1937年)

広島県安芸出身の彫刻家です。

上京前は鈴木年基に浮世絵、父の中谷省古(豊吉)に彫刻の手ほどきを受けました。

日本彫刻界の巨匠・平櫛田中も 中谷省古に師事していますので、 中谷翫古とは兄弟弟子ということになるそうです。(くまきちさんより)

上京後は竹内久一*に入門します。

竹内久一 *…明治時代の彫刻家/東京美術学校教授(現・東京芸術大学)

大変美しい女性が、何かを大事そうに胸元に抱えています。

大事そうに掌の上に載せている小さな箱は何なのでしょうか、

むむむ、気になります!

どの角度から見ても、物憂げな雰囲気を醸し出しているように感じます。あるいは物語性を纏っているかのような。

平櫛田中もそうですが、 生きてそこにいるかのような存在感を放つ 写実性の高い作風ですね。

あぁ、、作品名がものすごーく気になります。。

【2015/02/16追記】

中谷翫古のご遺族のかたが当店に連絡を下さいまして、

この作品名を教えて下さいました!作品名は、「香り」というのだそうです。

(関連記事:「中谷翫古の作品名が判明!」(くまねこ堂・妻のブログ))

存在感と言えば、くまねこ堂の倉庫の奥で一際存在感を放っている彼も、せっかくですのでご紹介。

とっても大きなオバケのQ太郎です。

いつも笑顔で癒されています。

byキョーコ

旧日本軍空軍の革製飛行帽(ゴーグル付き)をお譲り頂きました

東京都大田区にて旧日本軍空軍の革製飛行帽(ゴーグル付き)をお譲り頂きました。

じっくり拝見。。。

ハァー、、とてもよく作られているのですね!

フレーム部分はアルマイト製でしょうか、ガラスはきれいにカーブしつつかなり薄いです。よって、とても軽いです。

中心が蝶番になっており、ぴたりと二つ折りになります。

試しに顔に当ててみましたところ、視界良好!で左右方向には死角がほとんどありませんでした。

顔のカーブに合わせてぴたりとフィットします。

ノースパッドと申しましょうか、鼻根部の当たる個所は丁寧に布が縫い付けられていました。

耳当てには分厚いフェルトがはめてありました。このフェルトを取り除いたヘコミ部分の革に名入れをしていた方もおられたようです。

大戦中のものですから、その物自体が体験したであろう「戦争の記憶」につい思いを馳せてしまうのですが、一道具として観察しますと、当時の技術を結集し、細部にいたるまで精魂込めて丁寧な仕上げを施されていたのだなと感じます。

戦時中のものですと刀剣やサーベルなども時折入荷しますが、それぞれの細工の美しさを拝見するのが結構楽しみでもあります。

byキョーコ

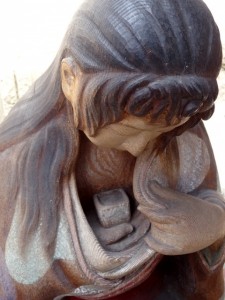

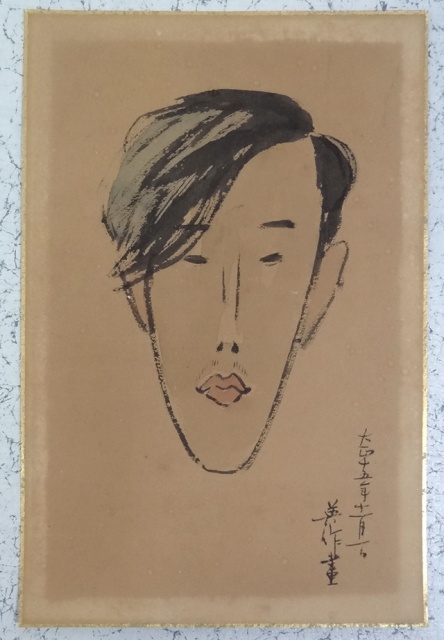

洋画家・和田英作のクロッキーをお譲り頂きました

千葉県富里市にて、洋画家・和田英作(1874年 – 1959年)のクロッキーをお譲り頂きました。

石川寅治 吉田博に続き、またまた明治から大正、昭和にかけて活躍した同世代の洋画家・和田英作です。

左の面長顔のクロッキーには大正15年11月1日 英作書とあります。

モデルは洋画家・岡田三郎助ではないかと「勝手に」想像するのですが、皆様いかが思われますか?

筆でシャシャシャーっと迷いなく描かれていますね。テクニシャン!

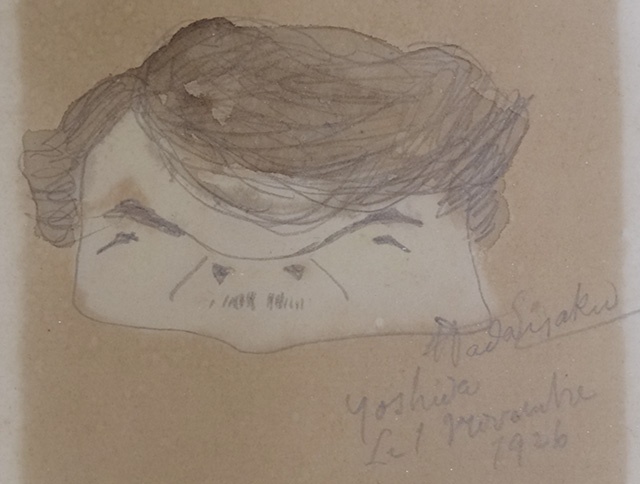

右側のエラの張った顔は和田英作の自画像と思われます。ユニークに描かれていますが、そーっくりです!

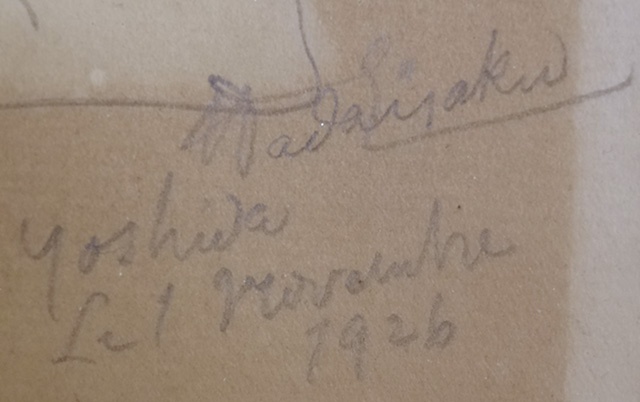

サインは、

Wada Eisaku

Yoshida

Le 1 Novembre 1926 とあります。

Yoshidaとは、制作することの多かった富士吉田ではないかと思われます。常宿があったそうです。

日付はフランス語で11月1日。1926年は大正15年です。左のクロッキーと同じ日付ですね。(ちなみに和田英作はフランス留学をしています。)

この2枚はパネルに並んで貼られていました。

どういったいきさつで描かれたものかわからないのですが、和田英作は東京美術学校(現・東京芸術大学)の学長さんでしたし、 岡田三郎助は同学教授でしたので、ふたりが富士吉田に滞在した折に 和田英作がクロッキー/スケッチし、残したものではないかと「勝手に」想像します。

私の「勝手な」想像での解釈で恐縮ですが、、、

和田英作の油彩画の穏やかで真面目な作風とはまた一味違ったユニークな一面を垣間見たような気がします。

byキョーコ

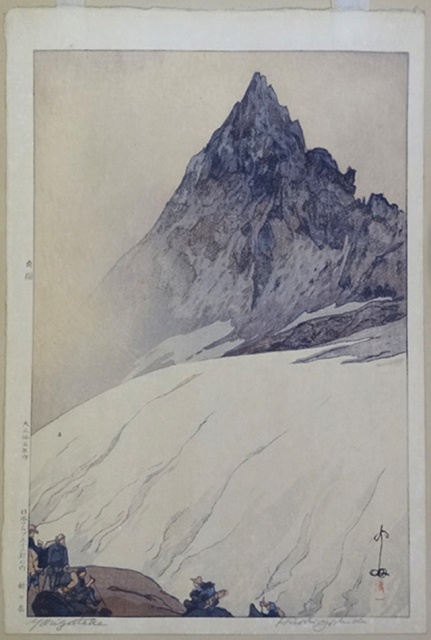

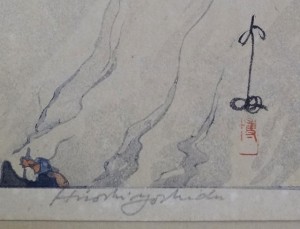

吉田博の木版画(直筆サイン入り)をお譲り頂きました

神奈川県横浜市にて吉田博の木版画「槍ヶ岳」 (直筆サイン入り・大正15年制作)をお譲り頂きました。

左側余白に「自摺」と入っています。

吉田博は版画において、専門の職人を使うにはそれ以上に自分ができなければとの信念を持ち、時には自ら彫ったり摺ったりしたそうです。また、複雑な色彩表現のために、浮世絵の3倍以上の手数をかけたとも言われています。

作家の吉田博 は明治9年(1876年)生まれ、 昭和25年(1950年)没ですので、先日ご紹介した石川寅治と同世代、明治・大正・昭和を駆け抜けた画家/版画家となります。

福岡の中学修猷館に在学中、図画教師で画家の吉田嘉三郎に絵の才能を見出され、吉田家の養子となります。京都、東京で絵画の修業をし、なんと明治32年には画家の中川八郎とともにエイヤッと渡米します。![]()

到着したデトロイトでは、一観光客として訪れたデトロイト美術館で、持参した水彩画が館長の目にとまり、この館長の尽力により「日本画水彩画展」が企画展示され、大成功を収めてしまうという、実力だけでなく大変な強運も持ち合わせていました。スゴすぎます。。。

この二人展はワシントン、プロビデンスに巡回し、二人はかなりの大金を手にし、それを元手にヨーロッパに旅立ったのでした。

風景画家・自然主義的リアリズムの作家と言われる通り、描く場所を探し求めるために、旅や山登りをする一生だったそうです。

大変エネルギッシュで尚且つ真摯に理想を追い求める作家さんであったのだなあ思います。

(吉田博全木版画集より)

byキョーコ

石川寅治の木版画(直筆サイン入り)をお譲り頂きました

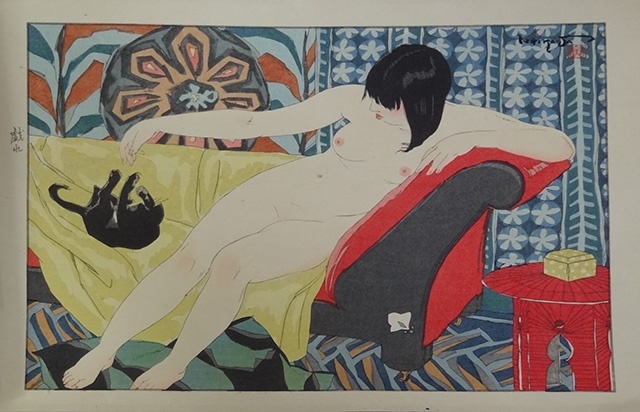

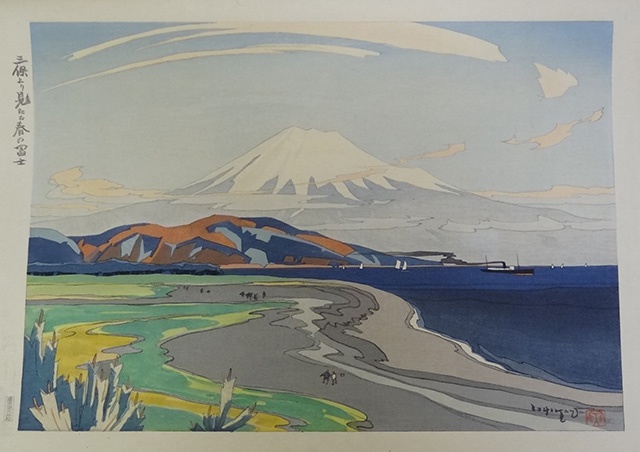

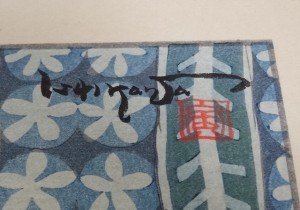

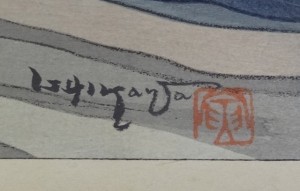

神奈川県横浜市で石川寅治の木版画「戯れ」と「三保から見たる春の富士」をお譲り頂きました。直筆サイン入りです。

↑ 「戯れ」 (1936年頃)

裸体の若い女性が猫ちゃんと戯れています。

ウァー、構図がステキ、なまめかしいもち肌もキレイです。

↑ 「三保から見たる春の富士」

「スカーッ」という音が聞こえてきそうなほどの晴れ渡る空です。

富士山の手前の山々や砂浜、空に浮かぶ雲(あるいは風?)が潔い線にデフォルメされて描かれています。

作家の石川寅治は明治8年(1875年)生まれ、 昭和39年(1964年)没ですので、明治大正昭和にかけての画家となるわけですが、油彩の作風と比較すると版画になった時の線の表れ方は非常にポップで迷いのないものに見えます。

1934年には浮世絵の技法による版画を発表しているということですので、浮世絵の影響を受けての画風となりましょうか。

明治期に洋画を学んで西洋の技術を習得し、後年浮世絵の技法から大胆な色彩や色面構成を自分のものにした、という点がとても興味深いです。

あ、せっかくですので、サインも。

KやWがデフォルメされていますね、石川寅治らしいサインです!

byキョーコ

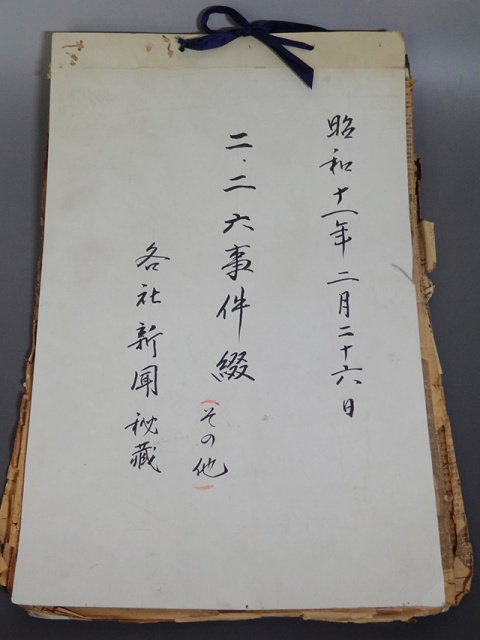

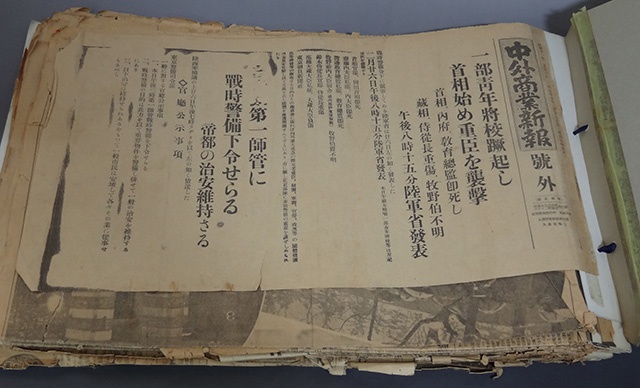

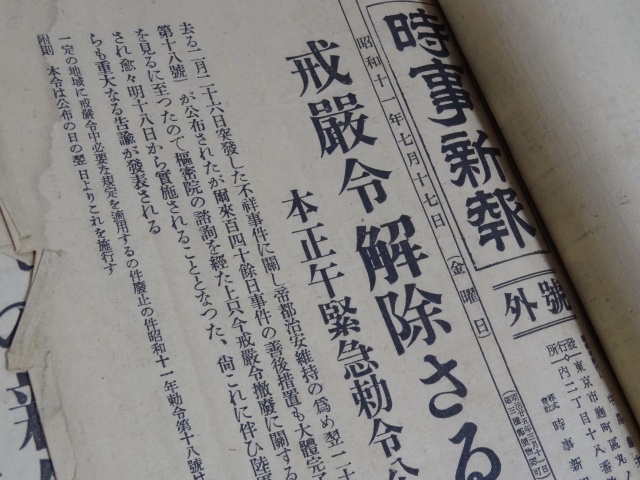

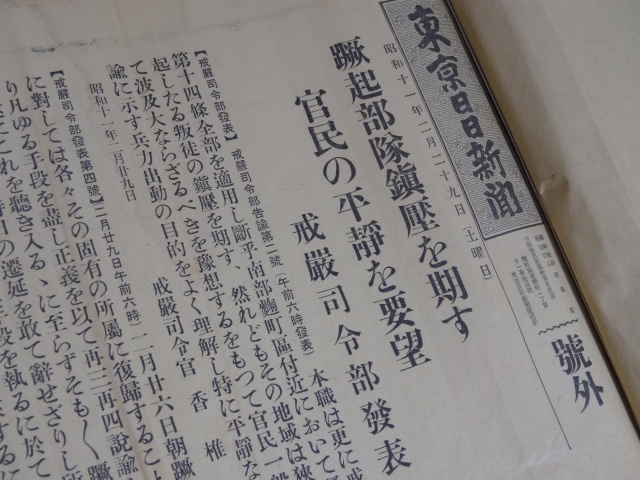

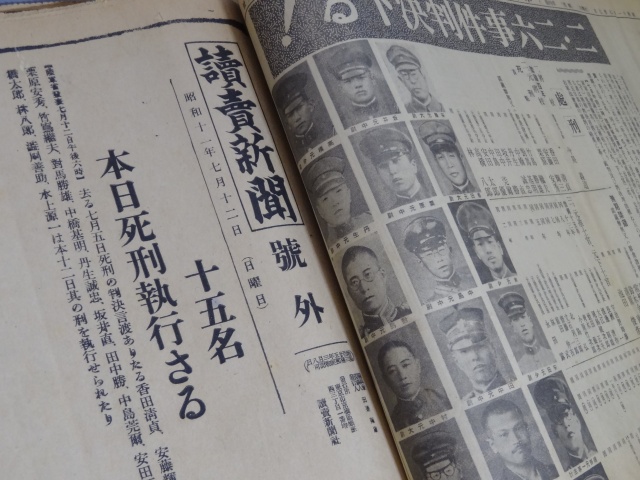

昭和11年当時物、二・二六事件の号外記事スクラップ帖をお譲り頂きました

昭和11年当時物、二・二六事件の号外記事スクラップ帖をお譲り頂きました。

二・二六(2・26)事件とは、陸軍の青年将校らが「昭和維新」を掲げて起こしたクーデターです。未遂に終わりましたが、松尾伝蔵、高橋是清、斎藤実、渡辺錠太郎らが暗殺され、警察官5名が殉職しました。

同年7月には大尉、中尉、少尉などの首謀者が反乱罪として死刑判決を受け、処刑されました。

スクラップ帖には、発生から戒厳令解除までの各社号外や新聞記事がぎっしりと詰まっていました。(東京朝日、読売、都新聞、東京日日、報知、時事新報、中央時事、中外商業新報など)

80年近く経っている貴重な資料です。 紙面からは当時の緊迫感がヒリヒリと伝わってきます。

「事件の日は雪の降るとても寒い日だったわ」と今は亡き祖母が話していたのを思い出しました。。。

byキョーコ