買取事例

神奈川県川崎市にて、SONYデジカメ、掛け軸、工芸画、リトグラフ、カメラ、ノリタケ、オークラ、ローゼンタール、鉄瓶をお売りいただきました

くまねこ堂では鉄道、電車、車、船、戦車、飛行機等の乗り物のプラモデル、コレクション、おもちゃ等も査定させて頂いております

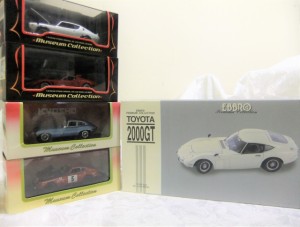

「TOYOTA2000GT」、「日産スカイライン2000GTーR」、「ランボルギーニ イオタSVR」、「ジャガー Eタイプ クーペ」、「ダットサン240Z 1972モンテカルロ No.5」のプレミアムコレクションモデルと精密スケールモデルが入荷致しました!

写真右側「TOYOTA2000GT」はトヨタ2000GTは1967年~1970年のスポーツカーブームが流行り始めた時代に開発された、日本が世界に誇れるスポーツカーの代表格 なんですね!

なんですね!

現代に生きる私が見ても、どこか未来を感じるフォルムが目を惹きます!

写真左側の4台は、ファンも多いビックネームのオンパレードです あまり車に詳しくない私も聞いたことがある名前です!

あまり車に詳しくない私も聞いたことがある名前です!

ボンネットが開閉式なんですよ~

細部まで見どころが満載です!

細部まで見どころが満載です!

かこさん

◆神奈川・鎌倉◆ ロックバンドの帯付きレコード ギャグマンガ(モーレツア太郎、がきデカ、トイレット博士、ド根性ガエル) 、古銭、象牙の像、ミニカー、キャラクター消しゴム、古書などをお譲りいただきました!

人気ブログランキング

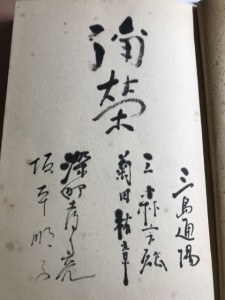

本日お譲りいただいた中には、「弥栄(いやさか)」と記された昭和30年代?の芳名帳がございました!

どのような会だったかは記録がありませんでしたが、栄転だったりお祝い事だったと推測ができます。

何気なくページをめくっていると、とんでもない人たちの名前が!!

腰を抜かしそうになりつつ確認していくと…

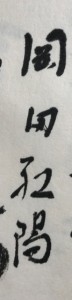

昭和を代表する写真家のひとり岡田紅陽(1895-1972)は日本写真協会の設立者。写真マニアの私にはドキリとさせられるビッグネームです。

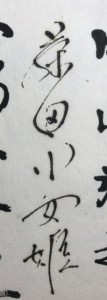

そして極め付けは、こちらの二人!!!

「藤田小女姫」「早川雪洲」の署名!!!すごすぎて眩暈がいたします。

まず藤田小女姫(1938-1994)は少女時代から「天才少女」「十代の生神様」と謳われた占い師。政治家などの大物たちを顧客としながらも若く愛くるしい容貌がメディアで取り上げられてアイドル的な人気を集めておりました。しかし息子とともに暗殺されるという謎に包まれた生涯を終えることになります…。

そんな小女姫氏のうら若き頃の署名になります。

そしてそして早川雪洲(Ⅰ886-1973)といえば、日本人初のハリウッド俳優であり、ハリウッド映画史上一番最初のスター俳優ともいわれている方です。1914年に映画俳優デビュー後、東洋エキゾチックの代表的な人物としてアメリカで絶大な人気を博し、プライベートでは城を買取り、毎晩豪華なパーティーを主催。ある雨上がりの日、パーティー会場入りしようと車から降りた雪洲の目の前には大きな水たまりが…

すると駆け付けた女性ファンたち、自分たちが着用していた高価な毛皮を水たまりに投げうって雪洲の靴を濡らすまいとしたという逸話が残されております。

日本に帰国後も映画や舞台俳優として活躍し、現在観られる作品には1937年にドイツの映画会社と提携して制作された「新しき土」があります。本作品では若き原節子の父親役として重厚な演技を示しております。

また晩年にはハリウッド映画「戦場にかける橋」で、その存在を再び示したことは、あまりにも有名だと思います。早川氏の豪傑的な人物像を物語るような、力強い筆跡ですよね!

私の独断と偏見で三人しかご紹介できませんでしたが、今回の芳名帳には政治関係、芸能関係、報道関係などなど、幅広い方々の名前が見受けられ、どんなパーティーだったのか想像するだけで興奮ものです!

くまねこ堂では、書家、政治家、文化人などによる揮毫、色紙、掛軸、短冊なども積極的に買取をさせていただき、口コミでの評判もいただいております!

こばちゃん

【第4回】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

こんにちは、クラニャンです!

今月初めに、香港サザビーズの競売で「北宋汝窯天青釉洗」が中国陶磁器史上最高額で落札されました。

このニュースをきっかけに、くまねこ堂ブログでは「汝窯」の青磁ってどんなものなの?という疑問について、シリーズで考えてみることにいたしました(*^-^*)

第1~3回(10月15日~17日)ブログでは、まず実際の作例を近年の国内展覧会からいくつか眺めてみました。釉調に幅はあったものの、どれも上品で神秘的な青が印象的でしたね。

後半の第4~6回では、そもそも「汝窯」とは何なのか?という問題について、研究史を簡単に振り返りながら勉強してみたいと思います。なおその際、『聚美』Vol.22、学研プラス(Gakken Mook)、2017年を参考文献とさせていただきました。

まず今回のテーマは…

「汝窯」という名称はどこから出てきたの??

北宋末~南宋時代:文献に記された「汝窯」

「汝窯」という窯名は、最近の研究者がつけたものではありません。

この名前が最初に登場するのは実は約900年も前、北宋時代(960年 – 1127年)末~南宋時代(1127年 – 1279年)の諸文献のなかでした。(※以下の引用部分は、今井敦「汝窯への道—青磁の理想像を求めて」上掲雑誌56頁に依拠しています。)

◆周輝『清波雜志』(南宋)

例えばこちら、周輝という人物が著した『清波雜志(せいはざっし)』には、以下のような記述がみられます。

「汝窯は宮中の禁焼なり、[…] ただ御に供え、揀[えら]び退けてまさに出売を許す。近ごろ尤も得難し。」

(汝窯は宮中専用のやきものである。[…] 通常は天子のためだけに供され、選別され焼成不良品とされたものだけが販売を許される。近ごろとりわけ入手が困難である。)

◆陸游『老学庵筆記』(南宋)

また、南宋の代表的詩人としても知られる陸游(りくゆう)が著した書物にも、次のように書かれています。

「故都の時定器は禁中に入らず、ただ汝器を用う[…]」

(北宋の時代に定窯で焼かれた白磁は宮中に入ることがなく、もっぱら汝窯で焼かれた青磁が用いられた[…])

このような文献を読んだ後世の人々は、

「北宋時代、汝窯と呼ばれる窯で宮廷御用達のやきものが焼かれていたらしい……南宋時代にはすでに超レアアイテム(「近ごろ尤も得難し」)だったらしいが、いったいどのようなやきものなのか?今も目にすることは可能なのか?……気になる(゜゜)!!!」

と強い関心をそそられたようです。

こうして、文献中に記された汝窯とはどのようなものか?という問題が、長く中国陶磁史研究上の一大懸案となりました。

つまり研究史の流れとしては、まず「汝窯」という名前が先に知られており、その指し示す作品群を突き止めるという方向で調査が進められたのですね。

次回以降は、20世紀の研究者たちがどのような作品を汝窯とみなしてきたか、その変遷を見ていきたいと思います(^ω^)/

by クラニャン

中野区: 即日出張にて、軍服、勲章、真鍮の印泥入れ、楽焼のグイ飲み、古書を買取させていただきました

![]()

人気ブログランキングへ

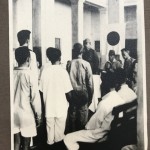

今回お譲りいただきました、第二次世界大戦中の指揮官として戦史に名を遺された某陸軍大佐(死後に中将となる)の遺品を紹介させていただきたいと思います!※プライバシー保護のため名前を伏せさせていただきました、ご了承くださいませ。

お譲りいただいた遺品の中には、ご本人が使用された大礼服から軍服の装飾品、未使用の襟章や勲章などがございましたが、特に写真の数々には今となっては見ることが出来ない貴重な様子が記録されておりました。

この陸軍大佐の簡単な経歴を記載させていただきますと、陸軍士官学校を卒業後ドイツに留学し、帰国後は横浜専門学校、陸軍士官学校のドイツ語教師などを経て、1940年に某連隊の連隊長に就任します。

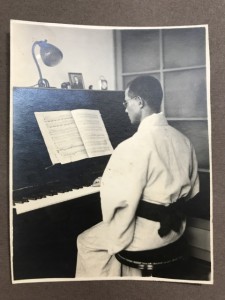

当時の軍人と言えば豪傑なイメージがありますが、氏は学者肌の軍人だったということで、写真帖にはピアノを奏でる写真も含まれておりました!着物にピアノ、大正ロマンを思わせる一枚ですね。

また1937年には朝鮮・安東の陸軍学校(?)にも赴任しており、当時の日記帳も残されておりました!

日記帳を紐解いてみますと…

「6月11日(金)晴 大分生徒の行儀が悪いので河内大尉のいやみあり。生徒一同を集め教官の顔に泥を塗るなと訓示する所あり。実際生徒の行動は公明正大でなく不快なり」と指導者らしい記載もありつつ、ほかにも日々の軍の行事などについて人間的な冷静な感想もみられるので「学者肌の軍人」だったという人物像にも納得ができます。

注目は日中戦争(当時は支那事変、日支事変などと言われた)の勃発時の日記!!

「…北支事変(ママ)に関しての準備なり…」などの記載があり、当時の軍人の様子を如実に知ることが出来ます。

そして、このような時代を経て、1943年頃フィリピンのレイテ島に移駐したことが、その後の氏の運命をかえます…。

レイテ島の戦い(レイテとうのたたかい)は、1944年(昭和19年)10月20日から終戦までフィリピン・レイテ島で行われた、日本軍とアメリカ軍の陸上戦闘である。日本軍の当初の作戦では、ルソン島では陸軍が中心となって戦闘するが、レイテ島を含む他の地域では海軍及び航空部隊により戦闘する方針だった。ところが台湾沖航空戦で大戦果をあげたと信じた大本営は、フィリピン防衛を担当する第14方面軍司令官・山下奉文大将の反対を押し切り、作戦を急遽変更して陸軍もレイテ島の防衛に参加して迎え撃つこととした。ルソン島に配備されるはずだった多くの陸軍部隊がレイテ島へ送られたが、輸送途中で大損害を受けた。日本軍は補給の見通しが甘かったことから多くの餓死者を出した。約2ヶ月の戦闘でレイテ島の日本軍は敗北し、大半の将兵が戦死する結果となった(Wikipédiaより)

以上のように第二次世界大戦史のなかに特記されるほどの激戦となったレイテ島の戦いですが、この陸軍大佐も敵の砲弾を受けながら奇跡的に生還しましたが数日後に自決をされたとのことでした。日本軍の戦死者は 79,261名。本当に戦争は恐ろしいと実感させられますね。

今回お譲りいただいた写真には、氏がレイテ島に移駐した1943~1944年10月までのものが数十葉あり、激戦直前のレイテ島の様子を撮影した歴史的なショットがたくさん含まれておりました。

そもそも第二次世界大戦は、当時日本では大東亜戦争と称されており、1941年の真珠湾攻撃後、国際社会から孤立した日本は、連合軍側から資源の輸入を止められてしまうという状況に陥ったため、あらたな資源を求めるべくフィリピンやマレーシアなどの南方地方の国々を占領していき「大東亜共栄圏」を築き上げていきます。

その大東亜共栄圏時代のフィリピンの様子を記録したスナップ写真はかなり貴重といえますが、その理由としては「撮影できる人間が限られていたこと」「激戦のために写真が消滅」してしまったことがあげられるかと思います。そんな状況の中、激戦前の数ケ月間に内地の家族へ沢山の写真を送っていたことが、これだけの写真が残った理由になります。

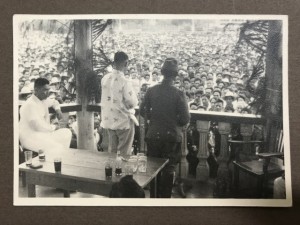

1943年夏に撮影されたこの写真の裏面には「俘虜訓化所修業式」とあります。俘虜とは捕虜のことですが、訓化所とはどんなところだったのでしょうか?日の丸を掲げ、日本軍人が現地人に訓示を行っている様子は、当時の様子を象徴しているように思います。

上写真と同時期に撮影されたこちらの写真には「コンセプションにて」と書き込みがされております。例えば「演説」や「訓示」と記さず、コンセプション(=「英語、フランス語で概念、受胎などを意味する。(Wikipediaより)」)と記入してあるところに当時の日本軍の思惑をくみ取ることができます。

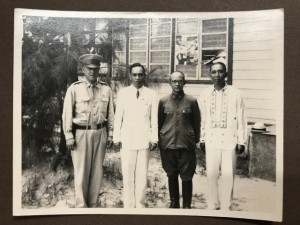

こちらは現地の町長、知事、警察隊長らと撮影した一枚で、移駐した挨拶に訪れたときに撮影されたものでしょうか。割れた窓ガラスの目隠しに、当時日本で発行されたプロパガンダ写真誌が貼付されているのが、素朴で面白くもあり、どこか意味深な印象を受けます。

平和な時間が流れているような写真の数々ですが、これら写真が撮影された1年ほどの間に多くの命が奪われた「レイテ島の戦い」が勃発するのです。

1944年10月23日に 氏が自決したのちも戦いは続けられ、その2日後、レイテ島市街地を占領しかけていた米軍に対して「日本軍斬り込み」というとんでもない作戦が遂行されました。

当時の新聞によれば

『部隊長も斬込み(新聞名不明)』

「○○部隊長は自ら手兵数十名を引き連れて廿五日夜高地からタクロバン市街の敵陣地目がけて殴り込みを敢行、敵兵どもを震撼せしめた、

この部隊長自らの斬り込みは同戦線の最悪事態を示すものでなく旺盛な攻撃精神が抑へ切れず遂に同部隊長をして奮然突撃敢行をなさ

しめたものでこのため同部隊の士気はますます昂っている」

とあり、実際には部隊長であった氏は自決しているので作戦には参加しておらず虚報といえるでしょう。しかし報道する側もかつてのような美辞麗句を並べ立てて過大な戦果報告をするという姿勢はありません。日本軍の被害は一切記されてはおりませんが小さな記事にまとまられ、どこか負け戦が想像できるような記載になっています。

そして10月28日、氏なき部隊は玉砕。

これらの写真に写り込んでいる軍人や兵隊の殆どが、米軍との激戦で戦死したと思われますが、フィリピン現地の人々も犠牲になったのでしょうか?

氏の戦死は新聞でも報道され、東京湾要塞司令部の司令官で、かねてから友人関係にあり一時期はフィリピンにも移駐していた陸軍中将・大場四平(1890-1963)は氏の戦死の報せを受けて以下のような書簡を、1945年1月に遺族へ送付しています。

「(略)忠誠一徹なる閣下の御性格よりすればタクロバン附近に於ける斬込戦の御勇姿も眼前に髣髴として来り定めし鬼神を泣かしむる壮烈無比而も武功抜群なりしものと確信(略)茲に謹みてご生前に於ける深甚なる御友情を深謝し併せて敬弔の誠を捧げ候」

大場四平陸軍中将の人柄が垣間見れる書簡ですね。

そしてレイテ島の激戦から1年も経っていない1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し無条件降伏で敗戦となったわけです。

くまねこ堂では陶磁器、書画などの骨董品以外にも、日本軍に関する軍服、大礼服、刀緒や勲章などの軍装品、古写真まで幅広く買取をさせていただいております!

byこばちゃん

【神奈川県横浜市】 図録(日本画、仏像、骨董、青銅器など) 竹根の彫物 ★平凡社版 世界の陶磁などを買い取らせていただきました

これは珍品!といった美術的価値の高い骨董品から、こんなものまでお金になるの!?といった古道具まで幅広く買取をさせていただいているくまねこ堂ですが、

今回は買取価格アップになるかもしれないポイントを、実際買取させていただいたお品物を実例としてご紹介させていただきます!

![]() (お品物の状態や、種類等々、一概にこちらでご紹介したポイントが全てに当てはまるという事はございません!ごめんなさい!あくまでもご参考としていただけましたら幸いです!)

(お品物の状態や、種類等々、一概にこちらでご紹介したポイントが全てに当てはまるという事はございません!ごめんなさい!あくまでもご参考としていただけましたら幸いです!)

Pioneer(パイオニア社)製 NOISE CANCELLING +SURROUND ヘッドフォン

ではこちらのヘッドフォンで、プラスとなるポイントを挙げていきます。

今回は3つのプラス要素が見つかりました!

①まずは箱付き!このような電子機器のほかにも、オモチャやフィギュア、ジュエリーやアクセサリー等もパッケージやケースは残っていますでしょうか?焼物なら桐箱がありますでしょうか?作家名等、作品についての貴重な情報が書かれている可能性もあります。捨てていなければ押入れにあるかもしれませんので、査定の前に探してみてください!

②なんといっても未使用!未開封!①で例として挙げさせていただいた品物の他に食器、陶器等、これ、買ったけど(貰ったけど)一回も使ってなくて結局箪笥の肥やしになっちゃってるのよね…ほこりかぶっちゃってるし…というお品物がもしかしたら買取対象のお品物かもしれません!物置の整理がてらに見てみましょう!

③付属品に欠品がない!箱はあったけれど、この小さいくぼみに入ってたものってなんだろう…?といった、品物に付随するアクセサリー類。コードやメモリーカード、オモチャの部品、お部屋のどこかにつなぎっぱなし、置きっぱなしにしていませんか?また、骨董品の一例としましては、絵画であれば鑑定書、刀であれば銃砲刀剣類登録証をご一緒にご用意いただければありがたいです!

査定の前に、お時間があれば是非一度ご確認くださいませ

かこさん

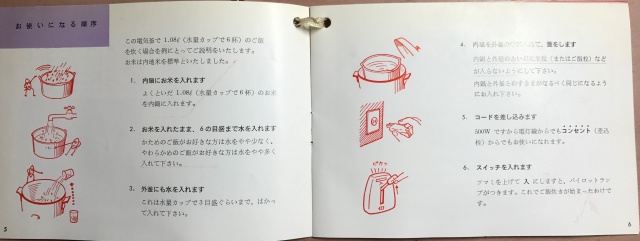

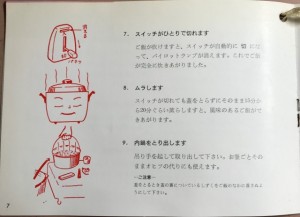

珍品◆1960年代に発売された電化製品カタログを大量入荷いたしました◆東芝、ソニー、ナショナルぼうや、紙モノ、昭和30年代

買い取らせていただきました1960年代に発売された電化製品のカタログをご紹介させていただきたいと思います!

戦後、朝鮮戦争の特需景気や神武景気を経て、1959年今上天皇の御成婚、1964年の東京オリンピックなど明るいニュースが続いた高度経済成長期。それまで戦争の傷を負っていた日本から一気に世界の経済大国にのし上がり、総中流家庭といわれる時代に突入します。

その高度経済成長時代の象徴といえるのが、一般家庭への電化製品の普及だったのではないでしょうか?

今回の買い取りでは1960年代に発売された電化製品のカタログが大量にございました!!

まず抱くのは戦後の惨めな時代から抜け出た「豊かな国 日本」というイメージです。

昭和30年代を語る際に欠かせない「三種の神器」(テレビ、洗濯機、冷蔵庫)ほか、掃除機やポンプ、タイマー、炊飯器、フィッシュグリルなどのカタログの数々…

中身を見てみると、とにかく楽しいです!

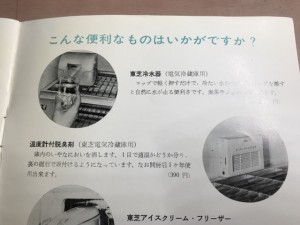

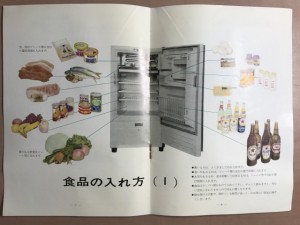

↓は東芝冷蔵庫(GR100ND形)のカタログですが、この人工着色的色彩がたまりません!

基本的な形や配置は変わりないかと思いますが、冷凍庫の部分が冷蔵部分と同じフロアになっていますね。

また別購入のオプションとして、冷水器(380円)やアイスクリームフリーザー(4500円)などが紹介されており、今もあったらいいなぁと思われるような品々が紹介されております。自動でアイスクリームができるというアイスクリームフリーザ―の4500円は結構高価だったのではないでしょうか?

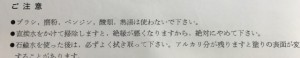

また掃除についてのページには

「直接水をかけて掃除しますと、絶縁が悪くなりますから…」

『絶縁』って!?

ちょっと穏やかではない感じがします(笑)

この時代の電気釜はお米を入れる釜の部分だけではなく、外釜の部分にも水を入れたんですね!

ご飯が炊けると勝手にスイッチが落ち、そこから20分くらい蒸らすとあるので、今と比べると幾つか手順が多いようですが、当時としては画期的だったと推測ができます。

これら日本人の貴重な生活資料、お譲り下さいましたお客様ありがとうございました!

こばちゃん

人気ブログランキング

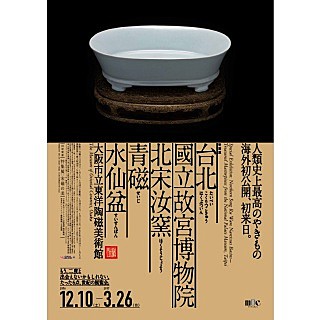

【第3回】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

こんにちは、クラニャンです。

先日香港サザビーズでは、「北宋汝窯天青釉洗」が中国陶磁器史上最高額で落札されました。

くまねこ堂ブログでは、「汝窯」の青磁ってどんなものなの?という疑問について、シリーズで考えてみたいと思います。

第2回に続きまして、今回も近年の展覧会から「汝窯」の作例を見てみましょう!

【東京国立博物館】

③「中国陶磁の技と美」 、東洋館 5室 ( 2016年3月15日 ~ 2016年5月15日)

【大阪市立東洋陶磁美術館】

④特別展「台北 國立故宮博物院―北宋汝窯青磁水仙盆」、展示室J(2016年12月10日~2017年3月26日)

③まずは再び、東京国立博物館(以下、東博)の東洋館で昨年開催された展覧会。

同展には、本シリーズ第2回でご紹介した「青磁盤」(汝窯 北宋時代・11~12世紀 東京国立博物館蔵(香取國臣・芳子氏寄贈))がまたも出品されたほか、同作と双子のようにそっくりな、薄くととのった器形の「青磁盤」(汝窯 北宋時代・11~12世紀 上海博物館蔵)が並べて展示されました。

東博所蔵品が川端康成のコレクションであったことは前回ご紹介しましたが、上海博物館のものも清朝末期の文人である呉大澂(ごだいちょう1835- 1902)の旧蔵品だったそうです。

明るく澄んだエメラルドグリーンのような東博版に対し、こちらの上海版は色調がより暗く青みを帯びており、落ち着いた風格を感じさせます。表面にのぞく貫入も黒っぽく、独特の趣を醸し出しています。

———————————————————————————————

④最後にご紹介するのが、昨冬から大阪市立東洋陶磁美術館で開催された「北宋汝窯青磁水仙盆」展。

展覧会名にも「汝窯」と銘打たれているように、「青磁水仙盆の名品を通して、歴代の皇帝たちが愛した汝窯青磁の美の真髄」(同館HPより)を紹介するという内容。企画者の気合と自信がひしひしと伝わってくる、渾身の展覧会だったと思います。

チラシで「人類史上最高のやきもの」(!)とうたわれているのはこちらの「青磁無紋水仙盆」(台北國立故宮博物院蔵)。

作品名の「無紋」とは、貫入(かんにゅう/釉薬にはいったヒビ)が一切ないということ。

シリーズ第2回で紹介した、同じ台北故宮博物院蔵の「青磁輪花碗」などは表面の貫入がおだやかなアクセントになっていましたが、本作のアピールポイントは、表面が完璧になめらかだという点です。明時代の文献は「無紋」のものを汝窯青磁の最高ランクに位置づけており、続く清朝でも、乾隆帝(1711-1799)がとりわけこの作品を愛したことが伝えられています。

また、この「水仙盆」と称される器の、北宋時代における用途は今のところ分かっていません。

清時代には犬や猫の餌入れ(!)とも考えられていたようですが、本展では「水仙の水耕栽培に使われていたのでは?」という説をもとに、現代陶芸家によるレプリカに実際に水仙の造花を活けるという展示コーナーもありました。

さて、 「汝窯」を考えるシリーズ第1~3回では、サザビーズ競売のニュースを出発点に、汝窯青磁の優品とされる4点を見て参りました。

私もこれらを見比べてあらためて実感するのは、

「汝窯青磁とひとくちに言っても、作品ごとに結構印象が違うな…」ということ。

4点について端正な造形は共通するものの、釉薬の色味や明るさ、艶感にはかなり差があります。

東洋陶磁美術館HPには、「汝窯は「天青色(てんせいしょく)」とも形容される典雅な釉色[…]を特徴とします」と説明されるものの、その言葉が指す色には広がりがあるような気がします。

ここであらためてサザビーズの落札作品を見てみましょう。

こちらは台湾の台北鴻禧美術館の旧蔵品ですが、これまで見た4点と比べていかがでしょうか?

第4回以降には、汝窯をめぐる研究史を概観しながら、その位置づけについて考えを深めていきたいと思います。

すこし時間が空くかもしれませんが、どうぞご覧ください(*^-^*)

なお、くまねこ堂では中国美術品全般(書画・掛軸・書・文人画・絵画・仏像・書道具・文房四宝・硯・墨・硯屏(けんびょう)・筆架(ひっか)・石印材(せきいんざい)・紙・水滴・やきもの・中国切手・古家具)を幅広く買取りしております。

ご自宅に眠る作品がございましたら、ぜひご用命くださいませ。

経験豊富な店主が、確かな眼で査定させていただきます。

Byクラニャン

人気ブログランキング

【第2回】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

人気ブログランキングこんにちは、クラニャンです。

前回は、10月3日に香港サザビーズの競売で、「北宋汝窯天青釉洗」が中国陶磁器史上最高額の42億5000万円で落札されたニュースをお伝えしました。

第2・3回では、「汝窯」の青磁ってどんなものなの?という疑問について、実際の作例を見ながら考えてみたいと思います(*^-^*)

下記に挙げるのは、日本国内で汝窯青磁の優品が出品された近年の展覧会の情報です。

(※大きな話題になったもので、私が足を運んだものに限っています)

【東京国立博物館】

①特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」 、 平成館 特別展示室 (2014年6月24日 ~ 2014年9月15日)

②特集「日本人が愛した官窯青磁」、東洋館5室( 2014年5月27日~10月13日)

③「中国陶磁の技と美」 、東洋館 5室 ( 2016年3月15日 ~ 2016年5月15日)

【大阪市立東洋陶磁美術館】

④特別展「台北 國立故宮博物院―北宋汝窯青磁水仙盆」、展示室J(2016年12月10日~2017年3月26日)

これらの展覧会には、どのような作品が展示されていたのでしょうか?

①まずは、東京国立博物館(以下、東博)における台北故宮博物院の所蔵品展。

こちらの展覧会では、「翠玉白菜(すいぎょくはくさい)」を見るために長蛇の列ができたことでも話題になりましたね。

同展で出品された「汝窯」青磁は、こちらの「青磁輪花碗(せいじりんかわん)」です。

東博HPでは、「酒器を温めるための温碗と呼ばれる器」であると説明されています。

釉調は、マットな薄緑色に近いでしょうか。繊細な貫入(かんにゅう/釉にはいった細かいヒビのこと)が、表面の調子に変化を与えています。

ふわりと軽やかな器形も愛らしいですね。私はハクサイよりもこちらが欲しいかな~♪

———————————————————————————————

②次にご紹介するのは、①の台北故宮展とほぼ同時期に東博の東洋館で開催された展覧会。

東博のほか、常盤山文庫など国内のコレクションから構成された大変見ごたえのある内容でした。

同展の目玉は、「青磁輪花鉢(せいじりんかばち)」(横河民輔寄贈、重要文化財)など南宋官窯の作品群でしたが、北宋汝窯の作例として「青磁盤(せいじばん)」(下写真左)も展示されました。

本作は、文豪の川端康成旧蔵品としても有名です。

写真では十分に伝わりにくいかもしれませんが、そのしっとりとした艶は大変美しく、吸い込まれるような複雑な釉色はいつまで見ていても飽きません。

収集家としても知られる川端氏の眼にかなったというのもうなづける優品です。

いかがでしたか?

次回は、③・④の展覧会に出品された汝窯青磁をご紹介します!

by クラニャン

人気ブログランキング

【第1回】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

人気ブログランキング

こんにちは、クラニャンです!

先ほど、くまきち店主が出勤するなり従業員にクイズを出しました。

「このあいだ香港サザビーズのオークションで青磁の筆洗 ↓ が売れたんだけど、いくらだったと思う…?」

「数千万…?」「一億くらい…??」と声が上がりましたが、正解は…

「42億」

あと「5000万円」

なんと、某芸人さんのネタのようですね~(*´ω`*)

この「約42億5000万円(2億9430万香港ドル)」という額、中国陶磁器としては史上最高だそう。

なぜこのような高値がついたのでしょうかのでしょうか。

今回落札されたのは「北宋汝窯天青釉洗(ほくそうじょようてんせいゆうせん)」。陶磁器の名称って漢文みたいで難解な感じがしますが…

かみ砕けば「北宋時代(960〜1127)に『汝(じょ)』という窯でつくられ、天青色(雨上がりの空のようなしっとりとした青色)の釉薬がかけられた、洗(洗うための容器)」ということを示しています。

この「汝」という窯(「汝窯」)で焼かれたとされる磁器は、その釉調の気品ある美しさが比類ないこと、そして伝存する作例が非常に少ないことから、これまでにも世界中の美術館やコレクターの垂涎の的となってきました。

汝窯青磁ってそんなにすごいの?いったいどんなものなの?

次回から2回に分けて、その概要をお伝えしたいと思います(*^-^*)

お楽しみに…!

by クラニャン

人気ブログランキング

「中国文物局」による「文化財海外持ち出し審査基準」についての考証~第3話!

本日も引き継きまして、くまねこ堂流に「中華人民共和国文物保護法」「中華人民共和国文物保護法実施条例」に基づいた「文化財海外持ち出し審査基準」について記していきたいと思います!

今回は「9、輿、服」について取り上げてみたいと思います!

日本では重要文化財級の骨董品が海外持ち出し禁止のラインになっておりますが、中国では庶民の生活用品までこと細かく分類がなされており、さすがは歴史大国・中国!

| 9.輿・服 | ||||

| 9.1車・船・輿・駕籠 | 部品を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 9.2車の道具、馬車の道具 | 部品を含む | 1911年以前のものは持出禁止 | ||

| 9.3靴・帽子 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 9.4衣服 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 9.5首飾り | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

| 9.6装身具 | 1911年以前のものは持出禁止 | |||

「輿(こし)」という言葉はなかなか聞きなれませんが、移動手段のひとつであり、日本流にいうならば「駕籠」ですが…そのような質素なものではなく「お神輿」といえばどんなものか想像がつきやすいかと思います。

中国の輿(※Wikipédiaより)

輿にも世界各国たくさんの種類があるそうで、庶民のなかの手軽に利用のができる簡素な輿から王族などが使用する豪華絢爛なものまで…

当時の輿に関する写真をみてみますと、なんとも優雅でのどかですね!

現在日本で輿に乗る機会はそうそうなく、相当昔に廃れてしまった乗り物なので「1911年以前」と言われてもピンときませんが、なんと中国、インド、ミャンマーなどの一部の地域ではいまだに存在するそうです!

文物局では、輿の本体のみならず部品や、自動車、馬車、船なども持ち出し禁止項目に挙げおり、現役の移動手段だからこそ、より一層貴重な生活資料として取り扱いが行われていると思われます。

そして生活資料として、やはり欠かすことができないのが同じく分類されている「服」ですね。

この在中国日本大使館の表を見る限りでは「民族衣装」が別に存在するので、「9類」に分類されている「服」とは庶民の生活用品としての何の変哲もない「服」と推測が出来ます。

日本でも同じ事が言えますが特別な時にしか着用しない「民族衣装」は大切に保存されていることが多いのですが(軍服、大礼服然り)、1911年以前とはいわずとも昭和戦前時代の普段着の洋服、和服というものの現存数ですらかなり低く、さらに虫食いなどがなく状態が良好なものといったら珍品の部類に入るのではないでしょうか。

上図は「旗袍」を身にまとう清時代(1644-1911)の女性たちですが、「旗袍」とはチャイナドレスのことを指すそうで、かつて日本では「支那服」と呼んでおりました。またチャイナドレスという言葉は和製英語で(!)、海外では「 Mandarin dress マンダリンドレス」と言うそうです。

着物にも銘仙、絽、錦紗、紬などの種類があるように、旗袍にも身分や状況に応じて生地や柄が区別されていたと思われますし、写真が珍しい時代の被写体になった人々は盛装して撮影にのぞんだことでしょう。

以上を踏まえると、庶民の旗袍はもっと質素なものだったと推測が出来ます。

上図を見る限りでは現在私たちが想像するようなチャイナドレスとはイメージが異なる感じがいたしますが、実は現在にも通じる下図(李香蘭)のようなチャイナドレスは1920年代に世界的に巻き起こったモダニズム旋風によって、道徳的な部分で肌の露出をすることが許される風潮になったことで可能になった型であります。

日本のモガは洋服を着用することでモダニズムを体現した訳ですが、中国モガは従来の普段着の型を変えて独自のモダニズム時代を築いていきました。

従って1920年代以降に生まれた、肌の露出のあるチャイナドレスは中国文物局の海外持ち出し基準からは外れるということになりますが、法令の改訂が行われれば、これらの型のチャイナドレスも今後は持出禁止になる可能性が大いにある訳ですね。

また文物局の海外持ち出し禁止項目には「服」ばかりではなく、帽子、靴、装飾品なども挙げられておりますので、中国独特の習慣であった纏足靴などもその対象になると思われます。

…というわけで、本日は9類の輿・服について取り上げさせていただきました!

こばちゃん