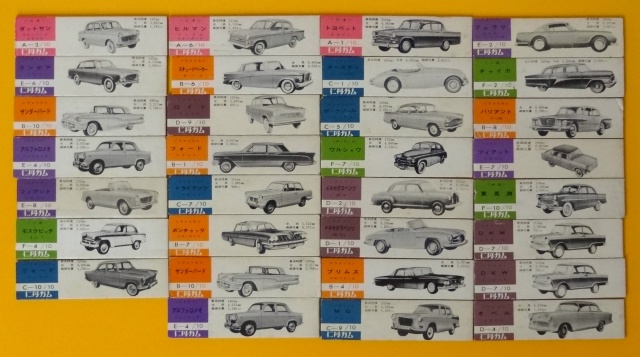

買取事例

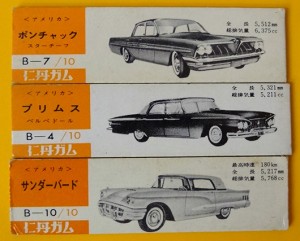

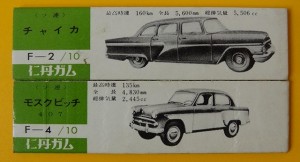

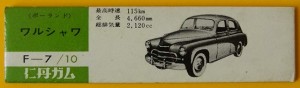

神奈川県鎌倉市にて、仁丹ガムのオマケ、自動車カードをたくさんお譲り頂きました。

神奈川県鎌倉市にて、仁丹ガムのオマケ、自動車カードをたくさんお譲り頂きました。

このカードを手にするくまきちさんの目がキラキラしていました。

とーってもお好きなんだそうです。

イタリア

イギリス

アメリカ

ドイツ

ソ連

ポーランド

日本

こちらは中共 東風牌とあります。

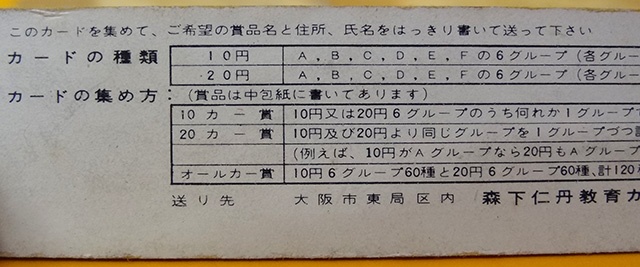

裏面にはカードの集め方が。

送り先は森下仁丹教育カード係。

ほぉ、教育カードなのですか!

めんこ並みにしっかりした厚紙です。

昭和30年代のカードなのだそうです。

男の子が一生懸命集めたのでしょうね!

同じお宅様から懐かしの牛乳キャップもたくさんお譲り頂きましたので、

次回ご紹介させて頂きます。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

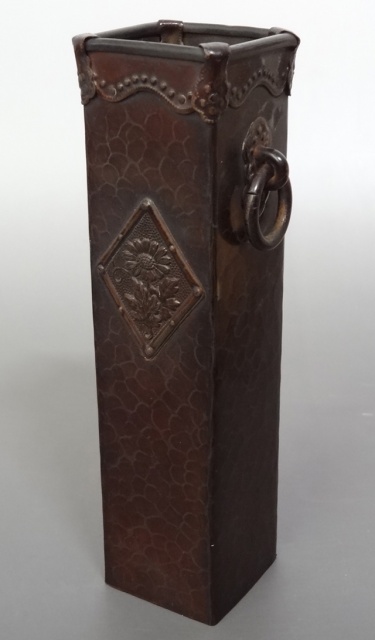

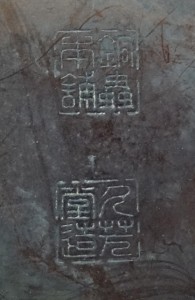

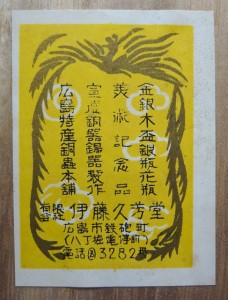

東京都内にて、戦前の銅蟲本舗 伊藤久芳堂造の銅蟲一輪生をお譲り頂きました

東京都内にて、伊藤久芳堂造の銅蟲(どうちゅう)一輪生をお譲り頂きました。

広島特産の銅蟲器による花瓶で、環付きです。

ステキですねえ、、、

銅蟲器は寛永年間に紀伊の国の清氏が広島に移り住み、造り出した技法です。

この独特な色合いは、稲藁で燻すことによるのだとか。

そういえば、銅蟲の由来や呼称については、昨年12月にこのブログでもご紹介したことがありましたね。あのときの喫煙具も素敵でした。

ここ最近銅製花瓶がマイブームなので、手に取るだけでもドキドキします。

しかも繊細な銅蟲器。楽しく拝見させて頂きました!

byキョーコ

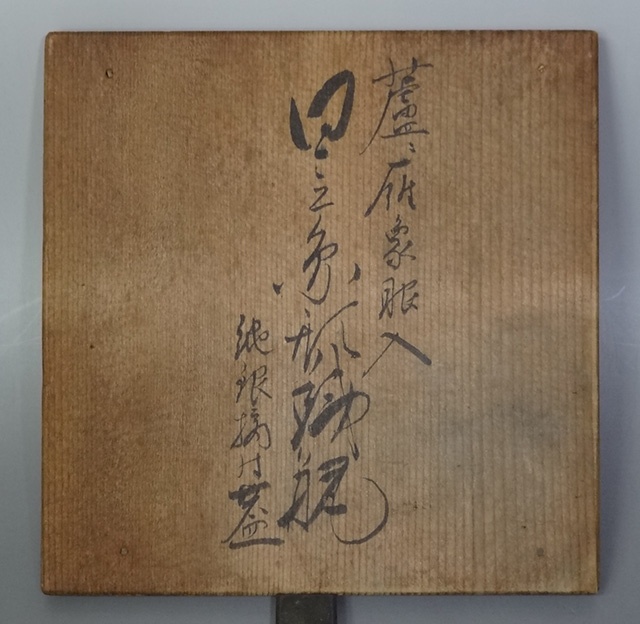

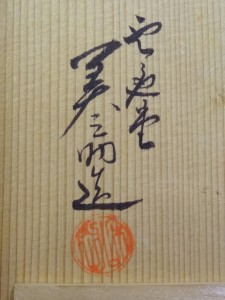

東京都内にて、雲色堂造 和田美之助の金銀象嵌・純銀摘み付きの古い鉄瓶をお譲り頂きました

東京都内にて、雲色堂造 和田美之助の金銀象嵌・純銀摘み付きの古い鉄瓶をお譲り頂きました。

持ち手には金や銀の繊細な象嵌が施されています。

胴にも銀の象嵌で雁や蘆が入っています。

摘みは純銀製です!

和田美之介(わだ みのすけ/ 釣鐘鋳造師 )

初代 和田信濃大掾藤原国次・・・ 京都三条釜座に居を構え、江戸期釜座の座衆取締等頭として活躍。天下一釜師の称号をもつ

2代 和田信濃大掾藤原国次(五兵衛)・・・寛永十三年、初代の協力により知恩院大釣鐘鋳造。元禄二年従五位を賜わる

3代 和田信濃大掾藤原国次(吉兵衛)・・・9代まで同じ作銘

9代 和田信濃大掾藤原国次(吉兵衛、号寿茂)・・・六角堂、壬生寺等の釣鐘鋳造

10代 和田美之助・・・雨宮金寿堂に学び、茶の湯釜・鉄瓶を鋳造。大正二年没

11代 和田美之助・・・古作釜等の研究と制作。昭和三十五年没

12代 和田美之助・・・昭和16年生まれ。 炉釜・風炉釜・風炉・花入・燗鍋・火箸・釜かん・五徳など斬新な作品を手掛ける。

当代は13代になります。

byキョーコ

東京都内にて、明治大正昭和期頃の金銀象嵌を施された古い財布金具や目貫をお譲り頂きました。

東京都内にて、明治大正昭和期頃の金銀象嵌(金被せ・銀被せ)を施された古い財布金具や目貫をお譲り頂きました。

くまきちさん曰く、刀の目貫に使われていたものが財布金具に転用されたりしたのじゃないかな、とのこと。

下の長細い形のものは裏に穴が開いていました。元々は突起があり、それをスライドして固定させるような細工になっていたのではないかなとのこと。

こちらはお馴染み文福茶釜です。

狸が「あ‘‘-っ!」と叫んでいるような表情が良いですね。

和尚さんに大分こらしめられてしまっているようで、茶釜の蓋も転がっています。

こちらは何がモチーフなのかわからなかったです、、、鎧の胴具でしょうか。

次回はステキな鉄瓶をご紹介させて頂きます。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

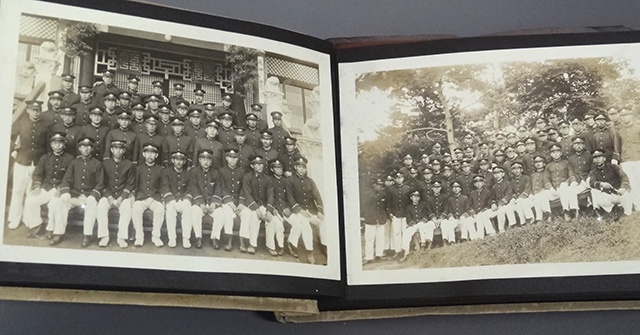

拓博守衛長:東京都練馬区で、元陸軍少将のご家族から戦前の古写真をたくさんお譲り頂きました。6

東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。5

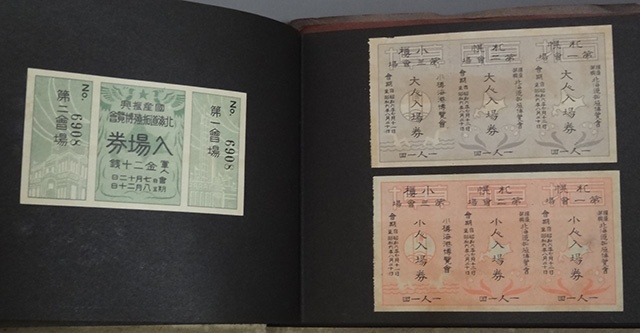

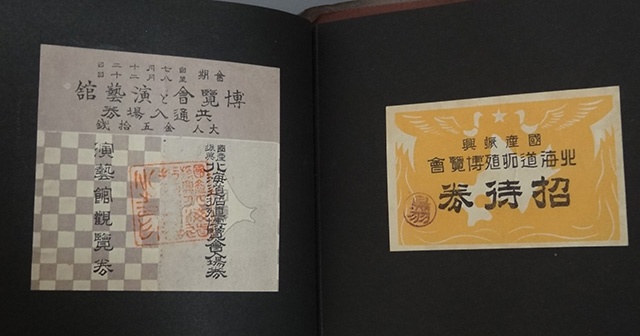

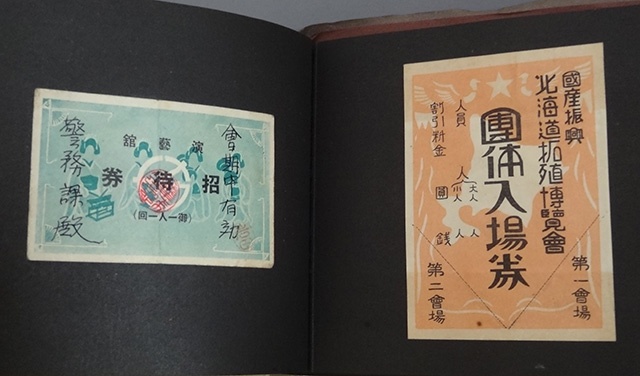

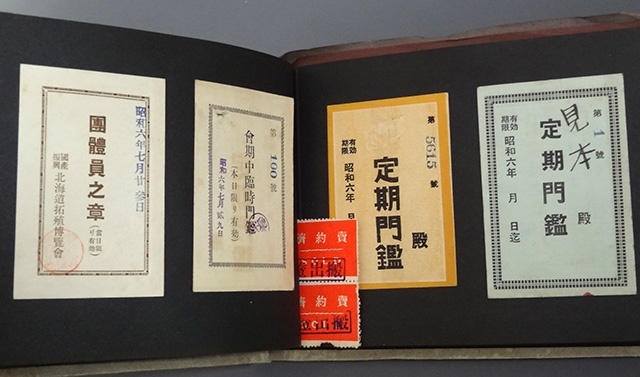

本日ご紹介するのは、拓博守衛長とタイトルの入ったアルバムです。

(拓博とは、国産振興・北海道拓殖博覧会の略称で、1931年07月12日(昭和6年)~1931年08月20日(昭和6年)開催。主催は北海道庁・札幌市役所・札幌市商工会議所でした。)

記念写真3枚以外は未使用の入場券が几帳面に貼られていました。

↓ 左上の券は福引の番号入りです。

たくさんの種類の入場券、招待券があったのですね。

乃村工藝社さんのページの博覧会資料の中にこの博覧会に関する詳細記事がありました。(さすが乃村工藝社さん!)

東京館はモダンな建物、京都館は金閣寺様式、金鯱のついた名古屋城を模した名古屋館、春日神社を模した奈良館、 他に樺太の特設館など異彩を放つ建物が並んだとのことです。

食堂などは数百種の施設建物があったそうです。スゴイですねえ!

不況時にも関わらず来場者は650,081人であったとか。

暗くなっていく世相の中で、市民は娯楽として大いに楽しんだのではないでしょうか。

byキョーコ

陸軍将校のご礼装:東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古写真を沢山お譲り頂きました。5

東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。4

ここにご紹介する以外にも軍人さんの写真がたくさん保管されていました。

こちらは、陸軍将校の正装/礼装でしょうか。

襟元にはやはり25と入り、歩兵第二十五連隊であることがわかります。

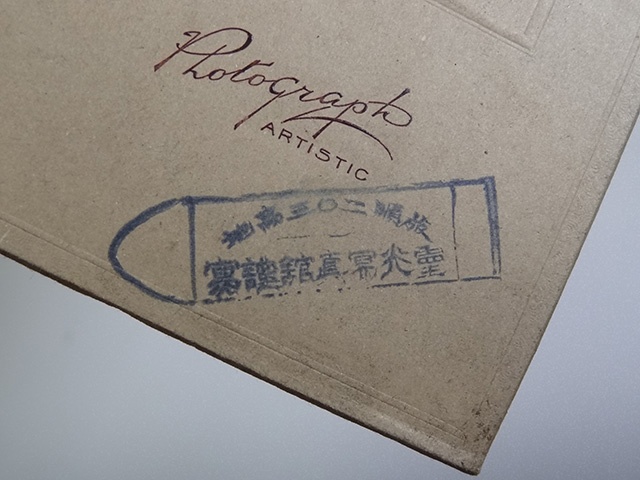

こちらには、旅順二〇三高地の写真店の印が押されていました。

奥に見えるのは旅順白玉塔※でしょうか。

(※日本海軍大将東郷平八郎と陸軍大将乃木希典の提案で造った表忠塔。1907年6月着工、1909年11月完成)

歩兵第二十五連隊は明治37年(1904年)に第7師団の歩兵第13旅団 として旅順攻囲戦に参加したようですが、1909年完成の旅順白玉塔 が背景に写っているということは、後年訪れた際の記念写真かもしれません。

つづく

byキョーコ

歩兵第二十五連隊 第九中隊:東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古写真を多数お譲り頂きました。4

東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。4

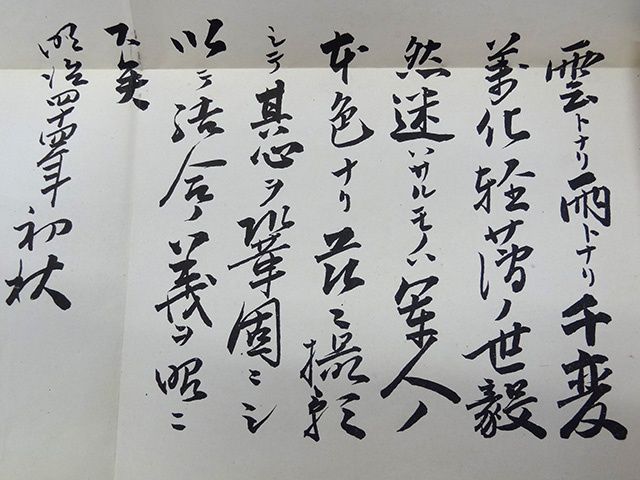

本日ご紹介するのは、歩兵第二十五連隊 第九中隊の写真帖他です。

まずはこちら。写真帖といっしょにあった大判の記念写真です。

襟元には25と入っています。

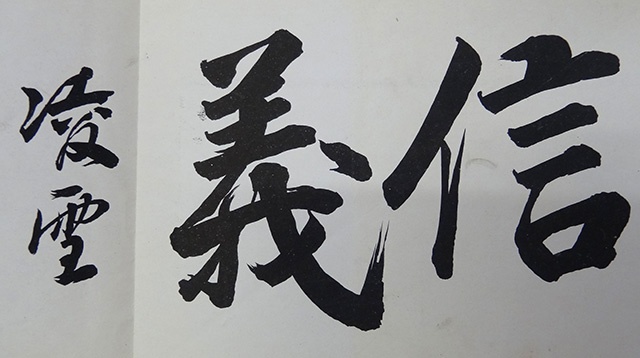

そしてこちらが歩兵第二十五連隊の写真帖です。

表紙をめくると書「信義 凌雪」

次のページには軍人の心得、末尾には明治44年初秋とあります。

歩兵第二十五連隊正門と連隊長稲村大佐

見習士官、少尉、中尉、大尉

准士官下士や第一~第八内務班の写真が続きます。

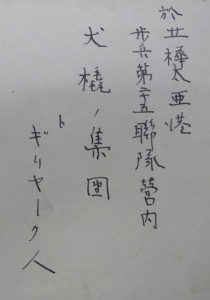

こちらはいっしょに保管されていた写真です。

裏面に「北樺太亜港 犬橇(いぬぞり)ノ集団トギリヤーク人」と覚書きがありました。

(ギリヤーク人=ニヴフは、樺太中部以北及び対岸のアムール川下流域に住む少数民族)

歩兵第二十五連隊は大日本帝国陸軍の連隊のひとつで、札幌、樺太の真岡町を所在地にし、日露戦争、満州事変、ノモンハン事件に関わっています。

つづく。

byキョーコ

職業学校の授業風景:東京都練馬区で、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真を多数お譲り頂きました。3

東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。3

今回は明治42年頃、札幌区立女子職業学校の授業風景他になります。

前回、雛壇といっしょに写っていた女の子が成長し、進学したのでしょうか!?

皆撮影のためにポーズをとっているのですね。

生徒さんたちの手元が気になります。

すり鉢や蒸籠、それから左下に写っているのは七輪のオーブンでしょうか。

こちらはテニスの合間?明治期に?

よく見ると後方は背景画、手前の草木は設置したもののように思われます。

こちらは愛犬と一緒です。

いずれの写真もお嬢様感満載。髪の結方などは当時の流行なのでしょうか。興味深いです。

次回は一冊のアルバムをご紹介いたします。

陸軍関係、学校での軍事訓練の様子など が写っています。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

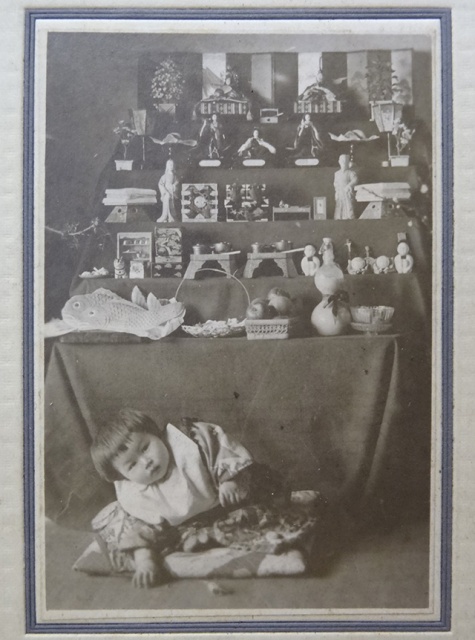

桃の節句:東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族より戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。2

東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。2

前回は端午の節句の珍しいお飾りのご紹介でしたが、今回は桃の節句、雛飾りの写真をお見せいたします。

女雛のかぶっているのは華やかな天冠です。

下の段には大きな鯛のお菓子でしょうか。瓢箪型の酒器に白酒も入っています。おいしそう。。。

お飾りはこちらも立派ですが、写真は端午の節句の半分ほどの大きさでした。

やはり男の子が大事にされていたのだと感じます。

次回も当時の珍しい写真をご紹介いたします。どうぞお楽しみに!

byキョーコ

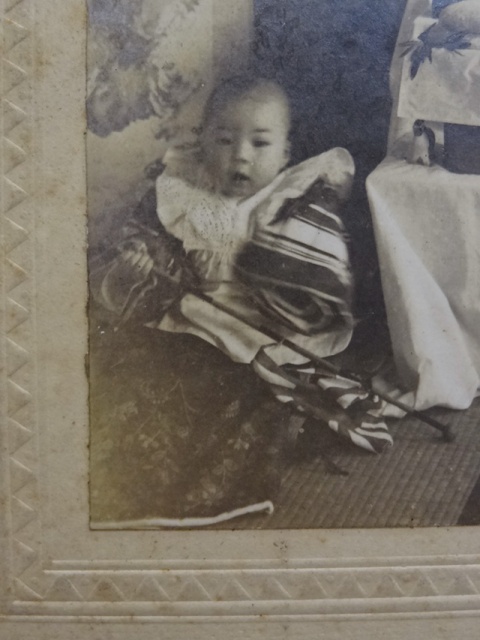

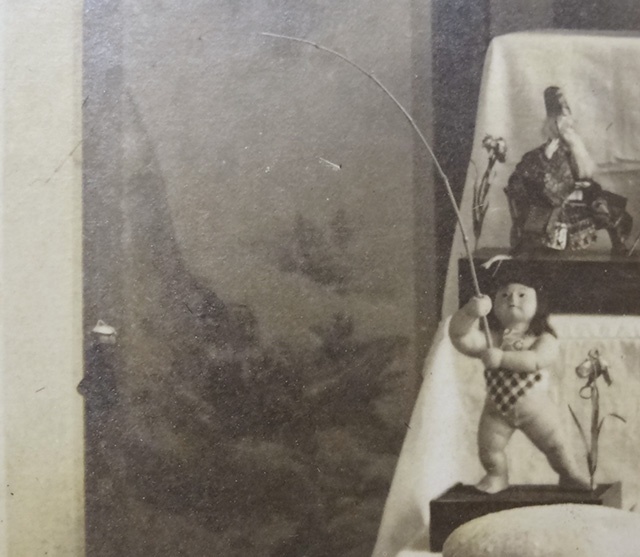

端午の節句:東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました

東京都練馬区にて、元陸軍少将のご家族から戦前の古い写真をたくさんお譲り頂きました。

本日は端午の節句の記念写真をご紹介させて頂きます。

雛壇のようになっていますね!

主役はこの男の子です。

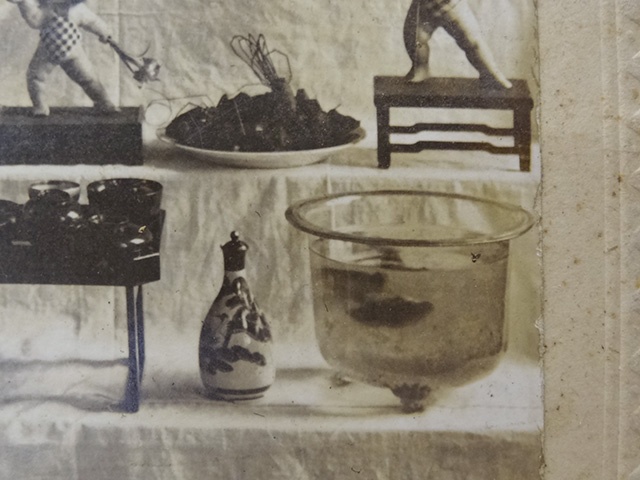

大きなお餅とその後ろには竹のこなどの形をした干菓子が置かれているようです。

水槽も置いてあります。もしかして子亀でも入っているのでしょうか? その後ろの段にはちまきがたくさん盛られています。

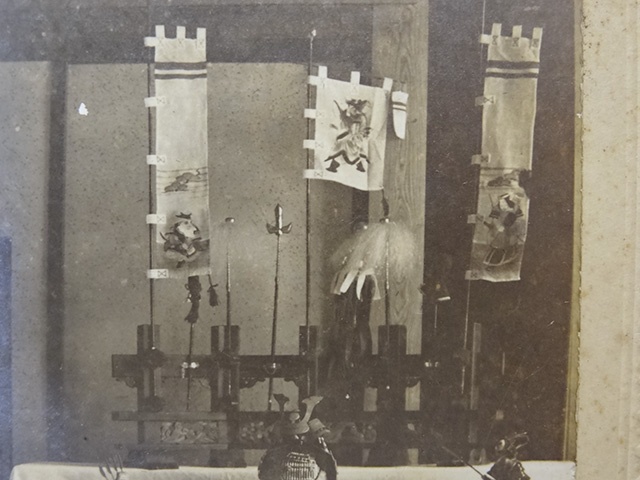

ミニチュアの鎧兜!

ミニチュアの旗も威勢よく!

よく見ると、金太郎は何か釣り上げているようです。うふふ

こんな立派なお飾りは初めて見ました。立派なおうちだったのでしょうね。

次回は別の写真をご紹介させて頂きます。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ