買取事例

展覧会のご案内です!!

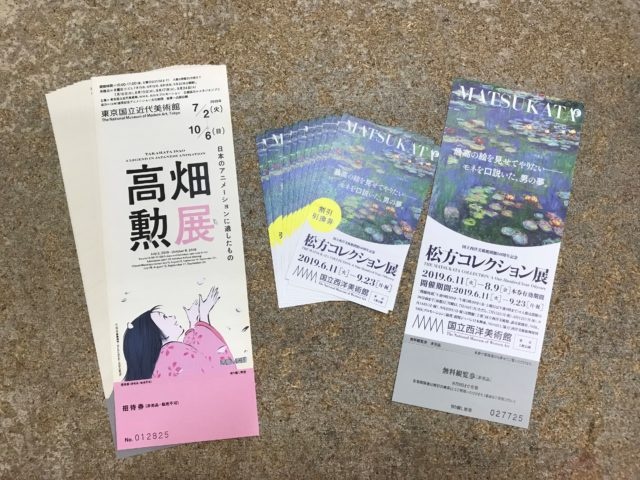

この度、NHKプロモーション様より、2つの展覧会のご案内とチケットを頂きました!誠にありがとうございます!!

まずはこちら!

「松方コレクション展」国立西洋美術館

会期:2019年6月11日(火)~9月23日(月・祝)

こちらは国立西洋美術館の60周年記念展として開催されるものです。

この「松方コレクション展」はこの国立西洋美術館のコレクションの大元を作り上げた松方幸次郎が、ロンドン、パリで買い集めた美術品の流転の運命を国立西洋美術館の作品群に加え、ゴッホの「アルルの寝室」やモネの「睡蓮、柳の反映」など、約160点の歴史資料と共に紹介、コレクションの100年に及ぶ軌跡をたどります。![]()

そして2つ目はこちら!

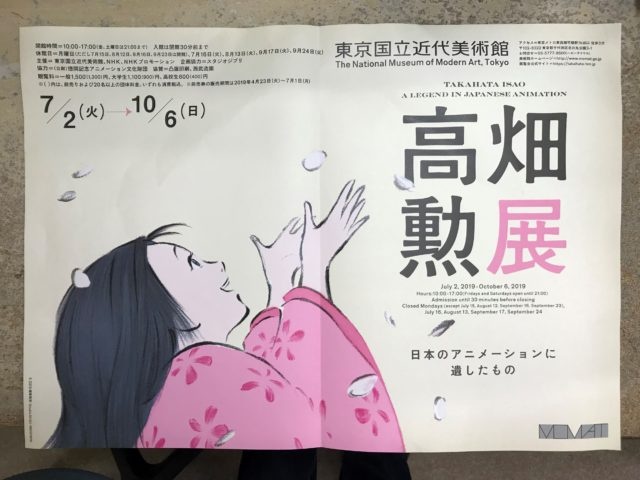

「高畑勲展ー日本のアニメーションに遺したもの」 東京国立近代美術館

会期:2019年7月2日(火)~10月6日(日)

こちらは戦後日本のアニメーションを牽引し続けた監督・高畑勲(1935~2018)の創作の全貌を紹介する初の展覧会です。

あの「火垂るの墓」や遺作となった「かぐや姫の物語」など、絵を描かない高畑の「演出」というポイントに注目し、多数の未公開資料と共に高畑作品の秘密に迫ります。

戦友ともいえる宮崎駿と共に怒涛の時代を駆けぬけ、日本アニメーションに数々の革命を起こし続けた高畑勲。昔何度も見たアニメがまた違った角度で見えてくるかもしれませんね!

どちらも大変興味深い内容の展覧会です!機会がございましたら是非~!![]()

ふうき

酒井田柿右衛門の蓋付湯呑等をお譲り頂きました。

川崎市高津区のお客様より、柿右衛門、今右衛門、坂高麗左衛門、清水六兵衛等の陶磁器、マイセン、ジノリ等の洋食器、おおじろう、マクドナルドのノベルティ、ママレンジ、銀器、銀杯、書画、掛け軸、絵画、ディズニー、サンリオグッツ等をお譲り頂きました。ご依頼誠にありがとうございました!

上記に記載の通り、お客様から沢山のお品物をお譲り頂きました!

上記に記載の通り、お客様から沢山のお品物をお譲り頂きました!

こちらのはそのうちの一品、酒井田柿右衛門の蓋つき湯呑です。

蓋の取っ手や細部が赤と青の色違いになっております

段ボール10箱以上 はあったと思います、お客様が売却予定のお品物を一つのお部屋に集めておいてくださっておりました。陶磁器や銀器が多かったので、ひとつひとつの段ボールにも重みがあり、移動したりされたのは大変だったのではないでしょうか

はあったと思います、お客様が売却予定のお品物を一つのお部屋に集めておいてくださっておりました。陶磁器や銀器が多かったので、ひとつひとつの段ボールにも重みがあり、移動したりされたのは大変だったのではないでしょうか

お気遣い、本当にありがとうございます。

店主くまきちはそんな山のように積まれた素敵なお品物に埋もれながら、ひとつひとつ目を通しておりました 査定中、お客様も他のお部屋をご整理されていたので、ほかのお部屋からも少しづつ、追加で、、といった形で拝見させていただきました

査定中、お客様も他のお部屋をご整理されていたので、ほかのお部屋からも少しづつ、追加で、、といった形で拝見させていただきました![]()

査定のご予定になかったお品物の査定も、くまねこ堂は勿論大歓迎ですよ!

最終的にはくまねこ堂のハイエース1台 が、なかなか満載になる程(!)の骨董品、古道具、食器、おもちゃ等をお譲り頂きました~

が、なかなか満載になる程(!)の骨董品、古道具、食器、おもちゃ等をお譲り頂きました~

おうちのご整理のお役に、少しでもなれたら嬉しいです

ありがとうございました!

かこさん

〇御遺品整理〇軍隊手帖や勲章等をお譲り頂きました

埼玉県さいたま市西区にて、軍用コイン、絵葉書、旗、写真、古書等をお譲り頂きました。

ご依頼誠にありがとうございました

お客様のおじい様が大切に保管されていたお品物をお譲り頂きました。

お客様のおじい様は軍装品のほかにも、

土器や石器のかけら、古銭、写真等、沢山集めていらした物がおありだったようで、ご依頼のご家族様も、

よくずっと大切に保管していたね~ とおじい様の遺品をご一緒に眺めながら和やかにご整理をされていました

とおじい様の遺品をご一緒に眺めながら和やかにご整理をされていました

今、断捨離や生前整理をされていらっしゃる方も多く、物を捨てて減らしたい方は多いですが、

そのまま処分をしてしまうのには抵抗があると感じられる、このようなお品物がありました際には、是非くまねこ堂にご相談くださいませ

今回はその他処分の方法がわからない物も、店主くまきちにご相談いただき、それぞれのお品物の行先のご提案を、店主よりさせて頂いておりました。

今回はその他処分の方法がわからない物も、店主くまきちにご相談いただき、それぞれのお品物の行先のご提案を、店主よりさせて頂いておりました。

御遺品のご整理の際には、お気軽にご相談くださいませ!

かこさん

ソフビ、貯金箱など買取いたしました!

本日は港区のお客様よりご依頼をいただき出張買取に同行させていただきました

今回お伺いさせていただくお宅はなんと六本木の一軒家とのこと。すわっ!

お宅の中は色々とご整理をされている最中で、様々なお品物をお見せいただきました

【ソフビ、貯金箱、テレカ、サザエさん単行本、少年キング、昭和40年代の週刊誌・雑誌】などなど、懐かしいお品物をたくさんお譲りいただきました。誠にありがとうございます!

キャラクターものやノベルティなど、レトロで可愛いソフビ人形や貯金箱などが大量入荷~

こちらはかんぎん・のばらちゃん、20cmほどの大きめのサイズでした

こちらはおなじみ太陽の塔の置物。ウチに欲しい~![]()

こういった昔持っておられたキャラクターグッズやおもちゃ・人形など、お宅に眠っていませんか?どんなものでも捨てずにまずはご相談下さい!くまねこ堂では豊富な知識と実績を持つ店主がその場ですぐに査定いたします。価値あるお品物を逃しません

皆さまのご依頼を心よりお待ちしております

56さん

懐かしのミニカーをお譲り頂きました!

千葉県中央区のお客様よりご依頼を頂き、出張買取に同行して参りました!誠にありがとうございます!

今回は多数お譲り頂いた中から60年代のミニカーを一部ご紹介いたします。

まずはこちら!

DINKY TOYS SPECTRUM PURSUIT VEHICLE (スペクトラム パーシュート ビークル)

英国・ディンキートイ社から発売された、当時大人気だった「キャプテンスカーレット」の追跡戦闘車のミニカーです。

車体後部には悪路走行用のキャタピラを搭載、フロントからはミサイルを発射!車体上部のアンテナも動かせます。そして車体上部のフィンを押すと、後ろ向きに搭乗しているキャプテンスカーレットが登場!

ミニカーですが、このどっしりとした重量感がたまらないですね。重いです。ちなみにディンキー製は、他に発売されたコーギー製などと比べて一番大きいとの事。![]()

実は出張買取りから帰ってきて、あれこれいじって遊んでいたら、いきなりフロントミサイルが発射されて本気でビビりました(笑)

続いてこちら!

CORGI TOYS JAMES BOND ASTON MARTIN DB5(ジェームスボンド アストンマーチン DB5)

コーギー製のキャラクターミニカーの中では、バットモービルと並んで有名な007のアストン・マーチン。007 ゴールドフィンガーに登場するボンドカー、アストン・マーチン DB5 モデルは、1965年当時コーギー社から売り出され世界で200万台の大ヒット商品となりました。

ラストはそのコーギー社のバットモービル!

CORGI TOYS BATMAN BATMOBILE(バットマン バットモービル)

世界中で大ベストセラーとなったこのコーギー社「バットモービル」。66年から79年までの間に何と4,907,000台以上という驚異的な出荷量を誇ったそうです。

当時日本にも輸入されましたが、定価¥1,200という高級玩具で、日本製ミニカーの倍の価格だったとか

裏面のレリーフも良いですね!

もちろん、バットマンとロビンも乗車しています!ドアとホイールのバットマンマークがまぶしい!

これ、リヤのエグゾーストパイプの炎がタイヤと連動して出たり引っ込んだりするギミックが私的にツボでした。

フロントのノコギリやらリアの3本パイプも実車に忠実ですね。個人的にはこの初期のバットモービルのかたちが一番好きだったりします。

現代のミニカーはもっと色々な精度が上がって、実物にさらに忠実になっているのかもしれませんが、昔は昔で、この時代の空気と熱が伝わってきてなかなか良いものです。

押し入れに入れっぱなしにしてあるミニカーやおもちゃ等はございませんか?引っ越し整理などで捨てしまう前に、是非一度くまねこ堂までご相談下さい!

ご依頼お待ちしております!![]()

ふうき

刀をお譲りいただきました!

東京都江東区北砂のお客様より、

刀、エアガン、ギター、切手、テレホンカード、アクセサリー等をお譲りいただきました。

ありがとうございます!

本日は居合道を習われていた(とても勇ましいですね![]() )お客様より、日本刀をお譲りいただきました。

)お客様より、日本刀をお譲りいただきました。

「もう一年半はお手入れしてないんですが

」と、

」と、

ご謙遜をされていたのですが、流石 剣の道を志した方がお持ちの刀!

剣の道を志した方がお持ちの刀!

とても良い状態で保管頂けておりました。

長年大切にされてこられたお品物をお譲りいただき、本当にありがとうございます。

![]() 今回のお客様は、お電話で店主とご相談の時から、刀の売買は可能であるか、ご不安を抱かれていらていらっしゃったそうです

今回のお客様は、お電話で店主とご相談の時から、刀の売買は可能であるか、ご不安を抱かれていらていらっしゃったそうです

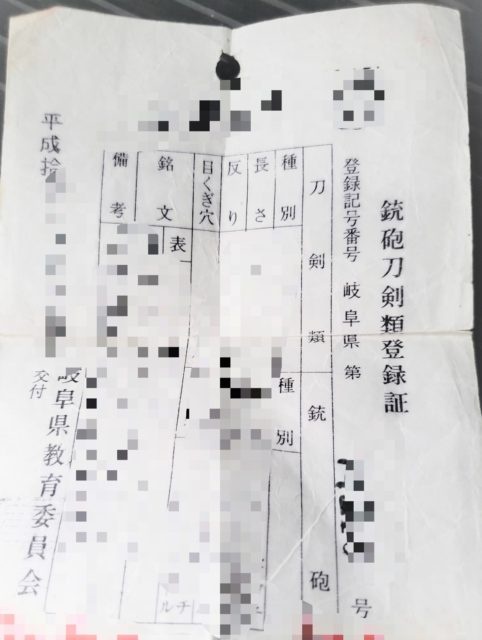

銃砲刀法が厳しい昨今、ご整理でお悩みの方も多いお品物です。

銃砲・刀剣類を所持、売買するには、都道府県ごとに教育委員会が発行している銃砲刀剣類登録証も合わせてご提示が必要です!

↓画像のような書類です![]()

*実際にお譲り頂きましたお品物の登録証ですので、個人や刀の詳細が特定される箇所等は画像を加工させていただいております。

![]() こちらをお持ちでないと、買取が出来ませんので、ご注意くださいませ。

こちらをお持ちでないと、買取が出来ませんので、ご注意くださいませ。

先ずは一度、くまねこ堂にご相談くださいませ!

先ずは一度、くまねこ堂にご相談くださいませ!

かこさん

出張買取◎再訪!素敵な彫刻をお譲り頂きました!

先日は小雨の中、千葉市中央区のお客様より、再度ご依頼を頂き、島岡達三、富永直樹、北村西望、館林源右衛門、芹沢銈介の彫刻、陶器、書、茶器、版画など、多くのお品物をお譲り頂きました。誠にありがとうございます!

今回はその中から富永直樹の彫刻をご紹介したいと思います。

富永直樹(1913~2006年)は長崎県出身の彫刻家で、東京美術学校(現・東京藝術大学)で同郷の北村西望の元で学びます。(なんと、彫刻科塑像部を首席で卒業!![]() )その後、華麗なる経歴を重ね、1984年に文化功労者、1989年には文化勲章を受章しました。

)その後、華麗なる経歴を重ね、1984年に文化功労者、1989年には文化勲章を受章しました。

また、富永直樹といえば、三洋電機のデザイン部門に勤務し、黒電話4号機の意匠、日本初のカラー電話、家具調テレビ等のデザインをしたことでも知られています。

富永直樹「高原の朝」 ブロンズ

堅実で写実的な表現です。

以前、中山競馬場で実際に近くで馬が走っているところを見たことがありますが、とんでもなく美しい生き物だなぁ~!と思いました。馬の躍動感って凄いですよね!![]() 眼もキラキラしていました!

眼もキラキラしていました!

続きまして、富永直樹「孟春」 ブロンズ

寄り添っている子トラが可愛いですね~。でもこれ、全長が30㎝強の、なかなかの大きさと重さです![]()

なんとなく顔が猫にしか見えないのは気のせい・・・?(怒られそうだ )

)

こちらは「孟春」が入っていた共箱。作者の銘が入った立派な箱なのですが、実は検品と撮影の為、この箱の内寸にピッタリのサイズで入っている段ボールケースと重たいブロンズ像を取り出すのが本当に大変でした うーん、どの方法が一番ベストだったんでしょう???

うーん、どの方法が一番ベストだったんでしょう???

ちなみに、こちらは富永直樹の代表作の一つ「大将の椅子」

引用:http://kagakudoh.art.coocan.jp/kobijutu23.htm

ペルシャ猫を題材にしたこの作品は、高さが60㎝弱、総重量が16.8㎏との事。ちょこんと座っている様子が可愛いですね~。きんきらりんです!

彫刻に限らず、陶磁器、茶器等に付属している共箱や保証書は必ず一緒に保管しておくことを強くお勧め致します。買取価格に大きな差が出てきますよ!

ご自宅に長く眠っている、もう使わなくなった骨董品等はございませんか?捨てる前にぜひ一度、くまねこ堂にご相談くださいませ!

ふうき

珍しいグリコの品々をお譲り頂きました!その②

さて、ちょっと時間空いちゃいましたが前回の続きです。

続きましてはこちら!

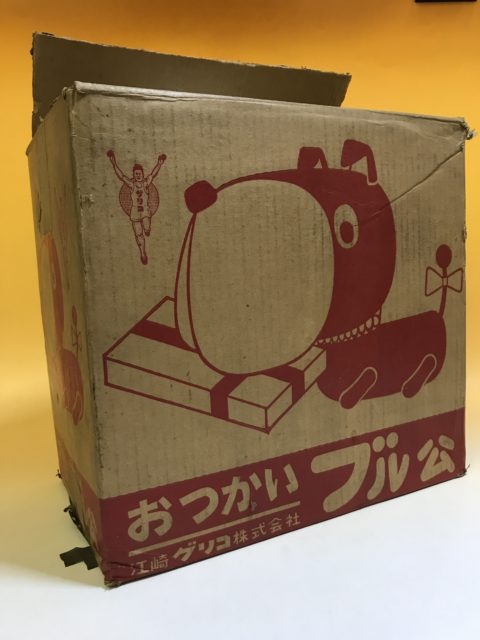

「おつかいブル公」

こちらは江崎グリコ株式会社が1966年頃に懸賞品として出したものです。

「おつかいブル公」は、上位モデルのラジコンタイプと下位モデルのリモコンタイプがあり、この度当店が入荷したこちらはラジコンタイプのものでございます!

GETするにはどうしたらいいかというと、アーモンドグリコ1つにカードが一枚入っており、カードは特定の4枚が揃って一組となります。これを30組(?)揃えると貰えたのだそう。だけどこれがなかなか難しい。

グリコといえば「おまけ」ですが、これは「食べることと遊ぶことは子供の2大天職だ」との考えの元、創業者である江崎利一が特に力を入れたものです。当時、(というか現在でも)懸賞品でここまで高価、高品質のものを出すのは大変珍しいことです。

また、驚きなのが、この懸賞品が「もれなく」もらえるという点でした。ラジコンは当時、お金持ちしか買えないとても高価なものでした。それが、カードが揃えば「もれなく」もらえるのですから、そりゃ全国の子供たちは燃えますよね(笑)

コントローラーのレトロさも堪りませんね!色が素敵です。

前輪部分

お口を開くと歯が見えます!なんとこれは、操作で口の前にあるものを咥えて走ることも出来たという・・・。うーん、ハイスペック!![]()

大きさ比較でwithマッキー! 店主も申しておりましたが、このブル公は今まで見た中で一番大きいとの事。なんというか、デザインもとても愛らしくて本当に可愛いです!

店主も申しておりましたが、このブル公は今まで見た中で一番大きいとの事。なんというか、デザインもとても愛らしくて本当に可愛いです!

外箱。時代を感じますが、こちらのデザインもイカしてます!

おしゃべり九官鳥をはじめ、グリコはこの後も「おとぼけ君」「せっかち君」など、可愛らしい豪華景品を次々と世に出していきました。この一連の懸賞品に子供たちは夢を見まくり、熱い時代を過ごしたのでしょうね。

ちなみにこの「おつかいブル公」、外箱、部品、おつかい電報、説明書等が全て揃っている状態でしたら2~3万での買取りが可能です!(箱の保存状態も良かったらなお良し!)

倉庫に眠っている昔の懸賞品などはございませんか?捨てる前にぜひ一度くまねこ堂へご相談下さい!

ご依頼お待ちしております!![]()

ふうき

【出張買取】ゴールデンウィークも休まず営業中です!

皆さまGWはいかがお過ごしでしょうか

本日は神奈川県横浜市へ、遺品ご整理とのことで出張買取へ同行させていただきました!!

切手、レコード、絵画、コイン、銀貨、テレカ、洋食器、フィッチュンロイダーなどなど

くまねこ堂の出張買取では

知識豊富な店主がその場ですぐに査定し、スタッフがすべて荷運び荷下ろし致します!

お客様はその場にいてくださるだけでけっこうです!

GWはのんびりしたいけど、お片付けもしたい!そこのお客様

休まず営業している「くまねこ堂」へ ぜひお任せください!

ご都合が合えば即日出張買取のご案内もございますので、

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ

スタッフ一同心よりお待ちしております。

Hawaii

珍しいグリコの品々をお譲り頂きました!その①

さてさて、先日は雨の中、3件のお宅の出張買取りのご依頼を頂きまして、そのうちの1件、渋谷区幡ヶ谷のお客様からは、仏像、木彫、掛け軸、中国七宝等のお品物をお譲り頂きました!誠にありがとうございます!

亡くなられたおじい様の遺品整理という事でお伺いしたのですが、こちらでとても珍しいお品物が!

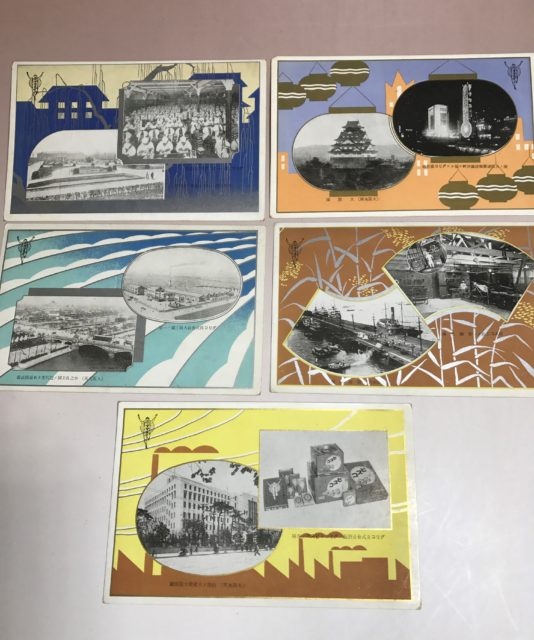

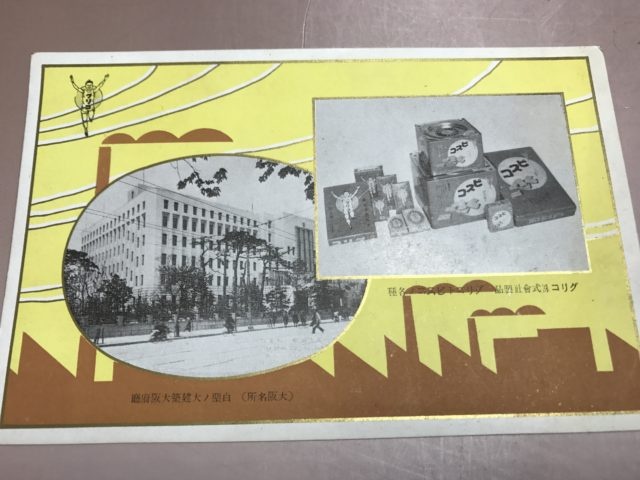

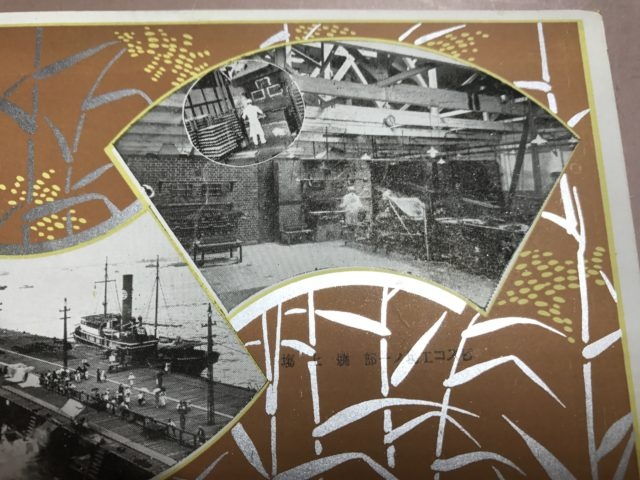

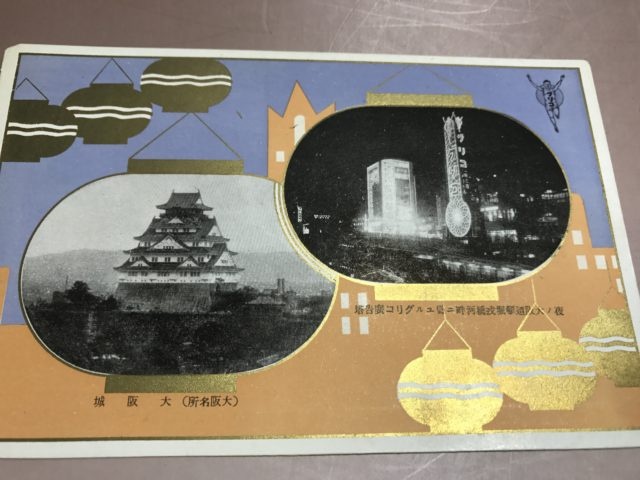

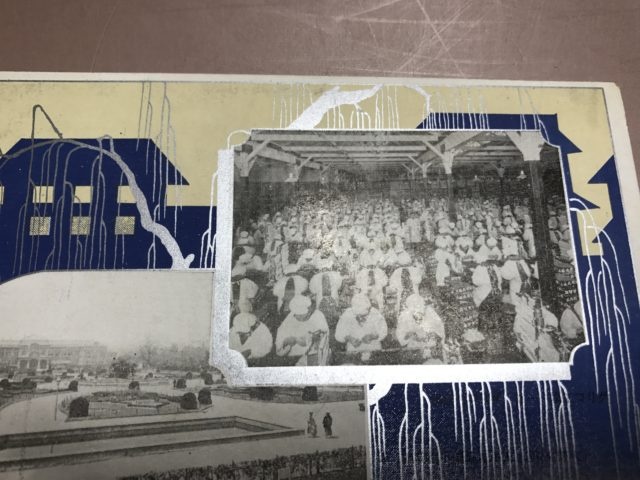

まずはこちら「グリコの絵葉書」

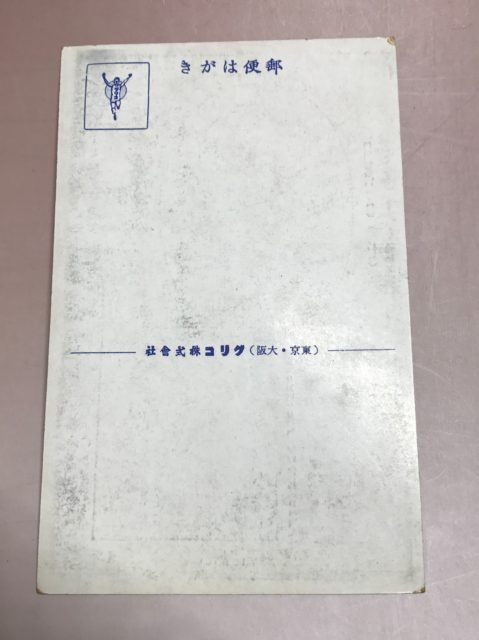

こちらの江崎グリコの絵葉書は、大阪の名所とグリコの工場や製品の写真を組み合わせてデザインされたものです。恐らく戦前~昭和初期あたりに販促用のノベルティとして作成されたもので、当時の様子が伺い知ることが出来るとても貴重なものです。右から始まる横書き文字もノスタルジックな雰囲気炸裂!![]()

写真の下に書かれているのは・・・

「グリコ株式会社製品グリコとビスコの各種」と「(大阪名所)白亜の大建築大阪府庁」

「ビスコ工場の一部 焼上場」と「(大阪名所)築港桟橋」

「夜の大阪道頓堀買い戎橋河畔に聳(そび)ゆるグリコ広告塔」と「(大阪名所)大阪城」

「グリコ工場の一部 包装場」と「(大阪名所)天王寺公園と植物園」

こちらは宛名面。切手箇所にはグリコのマーク!

このグリコマークも現在のものと見比べてみると面白いかもしれませんね。![]()

こうしたものは残されているものが大変少なく、現代を生きる我々にとっては当時の状況を知るとても貴重な資料となります。なんだか大昔の写真のように見えますが、長い目線で見ればこれらもつい最近の事 もしかしたら50年、100年後の人たちも現在の絵葉書を見たら同じ感覚になるかもしれませんね~。

もしかしたら50年、100年後の人たちも現在の絵葉書を見たら同じ感覚になるかもしれませんね~。

その②へ続きます!

ふうき