買取事例

渋谷区松濤で買受しました ★中国の粉彩の火鉢、洋食器、ロイヤルコペンハーゲン、リヤドロ、ラリック、バカラ、イヤープレート、中国風違棚、唐木、数学書、切手

クリスマスが過ぎ、紅白を観て、もうお正月かと思っていましたが、七草も過ぎてしまいました!月日が経つのは早いものですね。

先日インターネットのニュースサイトを見ておりましたところ、画家・熊谷守一の生涯を映画化した「モリのいる場所」(山崎努主演)が2018年5月に公開されるとのことで、(この映画化と連動した企画なのかは不明ですが)東京国立近代美術館において2017年12月1日から2018年3月21日まで、熊谷守一 没後40年記念の展覧会が行われているそうです!

ということで今回は「熊谷守一画文集 ひとりたのしむ」をご紹介したいと思います!

熊谷守一は1880年岐阜県の出身。元々は名家の出でエリート街道を歩んだ方ですが、根っからの芸術家肌だったために貧しい暮しを通し、しかも貧しさのための子供を病院に連れていくことができずに5人の子供のうち3人を失ったというエピソードは、悲しくも熊谷守一の人物像を知ることのできるエピソードとして語り継がれております。

3人目の子供が4歳で亡くなった時には、亡骸をモデルに思わず絵筆をとってしまったという熊谷の代表作のひとつ「陽の死んだ日」は、画家の悲しい性を見せつけられるような作品で、熊谷本人は「陽がこの世に残す何もないことを思って、陽の死顔を描きはじめましたが、描いているうちに”絵”を描いている自分に気がつき、嫌になって止めました」と記しております。ちなみに大変な子煩悩だったそうです。

私、個人的には後年の抽象画よりも、若き日の油彩の画風が好きなのですが、後年「仙人」といわれた変人ぶりにはどこか共感、憧れすら感じます。

今回Wikipediaでとても驚いたのが、熊谷守一には若い頃から音楽の趣味がありチェロ、ヴァイオリン、三味線に堪能で、「海ゆかば」の作曲家である信時潔氏とは親友の間柄だったそうです。更には信時氏の息子さんと熊谷の娘さんは結婚し、親戚関係になっているということです。

そんな熊谷守一が1977年に97歳で亡くなって今年で40年ですか…。

山崎努さんが熊谷役を演じる映画の公開が待たれます!

byこばちゃん

切手、エレキギター/アコースティックギター等の楽器類、金製の貴金属/アクセサリー、CD等をお譲りいただきました@東京都江戸川区平井

人気ブログランキング

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます

この間までクリスマス気分だったのに、もうお正月まで終わってしましました。

今年の年越しはお菓子を食べながら本を読んでいたらいつの間にか越しておりました。

なにか特別なことをするでもないですが、個人的にはいい年越しだったような気がします

本日は人間国宝でもある、加藤孝造のぐい呑みのご紹介です。

美濃焼の一種である志野焼のぐい呑みです。

白い釉薬がピンク色の地に乗っていると思うのですが、これが志野焼の特徴だそうです。

形はもちろんですが、この色が何とも上品です。

日本酒はあまり飲みませんが、こういった上品な酒器はなんとなく持っていたいものです

と、言いたいところですが、図録を拝見したところ「なんとなく持つ」なんてもんじゃないお値段でした

![]()

ヨシダ

★あけましておめでとうございます!★

新年明けましておめでとうございます!

2018年もくまねこ堂を何卒よろしくお願い申し上げます

先日は、出張買取に伺ったお客さまにお心遣いいただき、お飲物とみかんを頂戴いたしました。

みかんは風邪気味のスタッフが美味しくいただきました。ありがとうございます(^^)!

ビタミン豊富で美味しいみかん、お正月にも最適ですね![]()

モモコ

洋食器(ロイヤルドルトン/ヘレンド/ウエッジウッド)、切手/外国切手、古銭/紙幣をお譲りいただきました@東京都豊島区

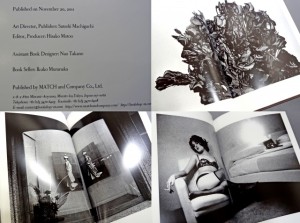

先日に引き続き森山大道の写真集です。

こちらの商品は森山大道の初期作までさかのぼり「花」を題材にした作品が約60点ほど並んでいます。

森山大道は現在も勢力的に個展を開催しているらしく、先日コロスケさんと調べたところ、ほんの数か月前にも個展を開いていたことが発覚しました。

何故かあまり公に個展の開催を公表しないので、どうしても見逃しがちです。

有名な写真家のはずなんですが、なぜでしょうか……

きっと大人の事情があるのかもしれません。

年に4回ほどやっているので来年こそは1度は行っておかないとな、と思っているヨシダでした

ヨシダ

神奈川県横浜にてリヤドロ、李朝、茶碗、ゴルフの優勝カップ、すずり、酒器をお譲りいただきました。

もう年の瀬ですが、皆さま年末はどんな風に過ごされるのでしょうか。

カウントダウンライヴや飲み会もいいのかもしれませんが、ゆっくり本を読んで年を越すのもいいんじゃないでしょうか

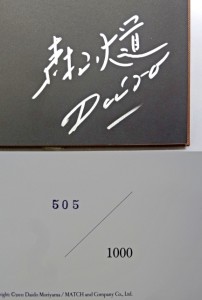

森山大道の写真集が入ってきました。

サイン入りの貴重なものです。

ヨシダ

年末年始の営業についてのお知らせ

日頃より、「くまねこ堂」をご利用いただき誠にありがとうございます。

年末年始の営業につきましては、通常どおり出張買取を行わせていただきます。

出張買取のご相談、お申し込みのご連絡、お気軽にご相談ください!

ヨシダ

縁起物!ウエディングアイテムでも有名な6ペンス硬貨をお譲りいただきました。

外国のウエディングではだいぶ有名な言い伝えとなっておりますが、ウエディングのおまじないとして最近では日本でも有名になってきているようです。

マザーグースの一節にある”サムシングフォー”をご存知でしょうか

サムシングフォーとは、

「サムシングオールド(何か古いもの)」

「サムシングニュー(何か新しいもの)」

「サムシングボロー(何か借りたもの)」

「サムシングブルー(何か青いもの)」……の4つをさします。

ここまではとても有名な一節だと思うのですが、実はこの詩の最後の一文に

そして靴の中には6ペンス銀貨を

(and a sixpence in her shoe.)

という一文があることから、ウエディングアイテムとして6ペンスコインが使われており

「花嫁の左靴の中に6ペンス銀貨を入れて結婚式を挙げると豊かで幸せな結婚生活を送ることができる」ということを意味するようです。

なんだかステキなお話ですね

ヨシダ

カップ&ソーサー、プレート、スープ皿(ヘレンド、リチャードジノリ、ウェッジウッド他、西洋陶器多数)、玩具、アクセサリー、掛軸などをお譲りいただきました@東京都豊島区

メリークリスマスですね

頑張って探したんですが、クリスマスっぽいのがこれしかありませんでした!笑

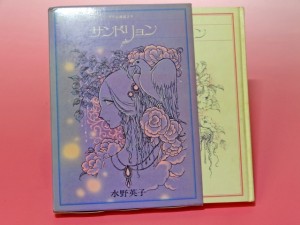

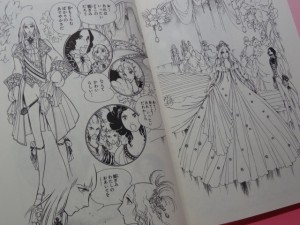

水野英子作の「サンドリヨン」です。

サンドリオンは今でいう「シンデレラ」のことです。

水野英子は手塚治虫をはじめ、赤塚不二夫や、藤子不二雄(藤子不二雄A、藤子・F・不二雄)、つのだじろう、石ノ森章太郎も住んでいたことで有名なトキワ荘に唯一の女性として入居していたことでも有名です。

ヨシダ

神奈川県鎌倉市で、おもちゃ、ストーブ(アラジン)、ギター、アクセサリー、腕時計、香水、はがき、切手、本、CDをお譲りいただきました!

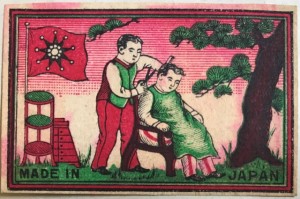

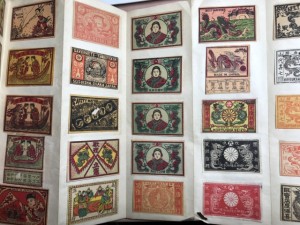

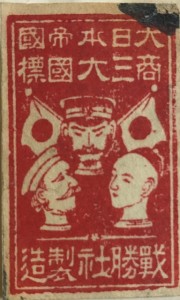

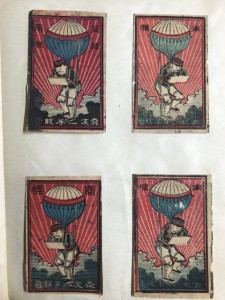

先日は明治時代のマッチラベルの前編としてご紹介させていただきましたが、今回は後編として引き続き面白い逸品を取り上げさせていきたいと思います!

今回ご紹介させていただいたお品のなかには、日本人による日本人向けのラベルほか、中国への輸出用ラベルも相当数含まれており圧巻!!!

中国はまだ「清」の時代、ここまで古いものになると現地にも現存しないものも多数含まれているのではないでしょうか。

中国の方々にとって縁起のよいとされている動物が多く絵柄に登場しており、特に猿、蝙蝠、虎などが多く登場しているようです!

なかには蝙蝠のうえに猿が乗っているといういいとこどりの絵柄まで(笑)とてもユーモラスです。

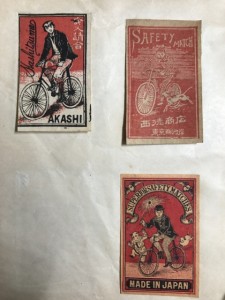

また現地の生活の様子を描いたものもあり、野外での散髪の様子を描いたもの、また中国柄にも文明の利器・蓄音器や自転車がデザインされたものもあり、文明の利器の受容史の記録としても貴重なものといえるのではないでしょうか。

描かれているものは蝋管蓄音器ではないので、恐らく1910年頃、清末期から中華民国最初期のものと思われます。

また、明治時代といえば戦勝に沸いていたこともあり、戦争を意識したデザインのものも多数あり、またこのデザインがあってこそ「日清」「日露」などの時代特定の鍵にもなるという重要なポイントになっております。

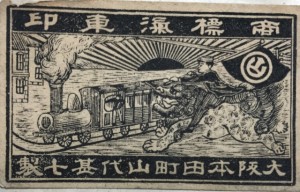

そしてマニア垂涎の鉄道ものの絵柄もあります!

♪汽笛一声新橋を~と聞こえてきそうな蒸気機関車のレトロな絵柄、また左の木造の電車のラベルにはわざわざ「鉄橋」の文字が。鉄でできた橋自体が先進国の象徴であったような時代を今に伝える資料になっています。

またこれらラベルを検品しておりますと、マッチを擦る側薬の部分が残っているものもあり凝視してみると、現在のマッチ箱にみられる茶色い側薬ではなく、粒子がかなり粗い透明の砂利のようなものが付着しておりました(下図、右側)。ちょうど砂糖のザラメのような感じでしょうか?

思わず見落としてしまいますが、日本人の生活必需品であったマッチの歴史を語るうえで欠かせない部分かもしれませんね。

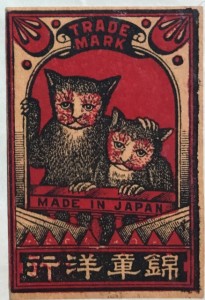

そして…最後にくまねこ堂だけに、猫ちゃんのマッチラベルをご紹介して終わらせていただきたいと思います!

「カワイイ猫!」というよりも「明治時代の猫」という佇まいですね(笑)

byこばちゃん

神奈川県鎌倉市にて、古道具、掛け軸、絵画、書画、お茶道具、習字道具、食器(マイセン、ロイヤルドルトン等)をお譲りいただきました!

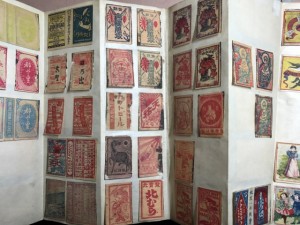

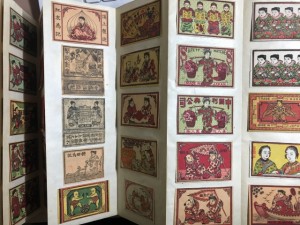

本日は、大量の明治時代マッチラベルをご紹介したいと思います!!!

今までも数々のマッチラベルのスクラップブックを取り扱わせていただいてまいりましたが、今回のお品は明治20~40年代に印刷されたものだけがスクラップされており、日本のマッチラベルの最初期の歴史をそのまま見ることができる、ダントツの珍品といえるものではないでしょうか?

私はあまりの凄さに動揺してしまいました(笑)

日本のマッチラベルの歴史は明治初期にまで遡り、当時マッチラベルは「燐票」と称されて、長い間根強いコレクターが存在するコレクターズアイテムでもありました。昭和初期のマッチラベル全盛時代には多くの凝ったデザインのマッチラベルが登場し、コレクター以外が見ても楽しくなるようなのものが沢山存在しておりますが、今回のお品はそのような色鮮やかなデザインが確立される以前のもの。

しかし、そこには独特の世界が広がっており、昭和初期のモダンで色鮮やかなマッチラベルにも勝るとも劣らない魅力が充満しており、思わず目を見張ってしまうものばかり!

上図はまるでメリエスのSFトリック映画「月世界旅行」(1902年公開)のワンシーンのようですが、どこか日本独特のデザインと色彩、あまりの素晴らしさに手が震えました。

また文明開化のあおりを受けて文明の利器を使用する絵柄が沢山取り入れられてもいて、

自転車に乗った男性や気球にぶら下がった軍人さんなどのデザインは今見ると大変ユーモラスでもあります。

これらのマッチラベルのデザインを手本としたのが1960年代の横尾忠則さんであり、当初古くから活動するアーティストからは「このような世界観を壊すために我々は活動してきたのに、わざわざ前時代のデザインを手本とすることは何事か」と非難されたとどこかで読んだことがありますが、このような前時代的なものの中から生まれ一世を風靡したのが1960年代のアングラ文化かと思うと、感動的な思いさえ抱くことができます。

スクラップブックに貼付されたこれら、マッチラベルのデザインを見ると、現代人にはデザインできないものだろうな、ということを強く感じました。

見て下さい‼このオウムと兎が通話している様子をデザインするという感性。もう天才としか言いようがありません(笑)

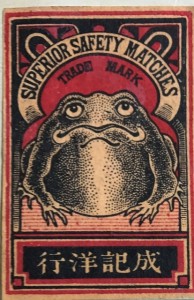

そして、大昔の忍術映画にでてきそうな、このガマガエル!

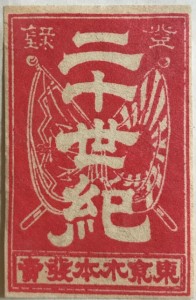

1900年ころに印刷されたマッチラベルには、そのまんま「二十世紀」と配置する露骨さ、たまらないです。

マッチラベルコレクターではなくとも、思わず見とれてしまう逸品。まさに眼福としかいいようがありません。

大きさでいえばほんの数センチにしか満たない、吹けば飛ぶようなマッチラベルですが、そのデザインが放つ時代感というものは計り知れないものがあります。

一回のブログで紹介するにはちょっと足りない感じもしますので、上・下に分けて、このマッチラベルについてご紹介させていただきたいと思います!!!

次回のマッチラベルに乞うご期待!!!

byこばちゃん

![IMG_3197[1]](https://www.kumaneko-antique.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_31971-e1515136967249-225x300.jpg)

![IMG_3198[1]](https://www.kumaneko-antique.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_31981-e1515136955544-225x300.jpg)