買取事例

彫金家 帖佐美行による雅楽「蘭陵王」の繊細な額装品をお譲りいただきました@東京都江戸川区

海野清(人間国宝)を師とした彫金家「帖佐美行(ちょうさよしゆき)」の額装彫金をお譲りいただきました。

ところで、この彫金に彫られているものをご存知でしょうか。

こちらは「蘭陵王(らんりょうおう)」と言われる雅楽の曲目の一つです。

雅楽面を初めて見たのは学生の頃ですが、日本の面というとだいぶサッパリとしたシンプルなものが多い印象だったため

「日本の伝統文化にこんなものがあったのか!![]() 」

」

と思ったことを忘れていません。

下が蘭陵王に使われている舞楽面です。

これは色も付いていないし、毛も付いていませんが

頭に龍まで乗せて、とてもゴージャスなお面です。

蘭陵王の由来である伝説のあらすじは、

美しすぎる声とイケメンを兼ね備えた「高長恭」という名将がいたのですが、そのあまりの眉目秀麗っぷりに見惚れてしまうと兵の士気がさがり、敵に侮られるのでは…

と、心配したため上の獰猛な仮面を必ずつけて出陣した、という話です。

どんだけ!って感じですねw

雅楽には魅力的な衣装やお面がおおいですが、以外にも舞自体はシンプル(個人的な感想です)で

どこか呪術的な雰囲気さえ感じます。

ヨシダ

永遠のヒーロー「鉄腕アトム」アトム/ウランちゃん/お茶の水博士の特大フィギュアをお譲りいただきました。【千葉県船橋市】

日本のウォルト・ディズニーと言われた手塚治虫さん。

その中でも鉄腕アトムは最も親しまれたヒーローの一人ではないでしょうか。

平成の世になっても、リメイクをされ当時子供だった方の子供、もしかしたら孫の世代がみても人気のヒーローアニメはなかなかないのではないでしょうか。

とはいえ、私も平成版しかしらない世代の一人なわけですが

アトムの魅力はやはり、ロボットでありながら人間と同じように泣いたり笑ったり怒ったりすることだできたことではないでしょうか。

今では当たり前の設定となっているアニメばかりだとは思いますが、やはりこの設定をまず考え付いたことが素晴らしいと思います。

ロボットという存在を超えて感情移入ができるヒーローでありながら、ヒーローの絶対条件ともあるべき桁はずれのスーパーパワー、痛快なまでの勧善懲悪に

子どもも大人も魅了されるんですね![]()

ヨシダ

貴金属、お茶道具、煎茶道具、カメラ等を神奈川県横浜市港南区にてお譲りいただきました。

これまでと毛色が変わってルーニーテューンズの特大フィギュアです。

ディズニーとよく似ているタッチの絵柄だなーと当時の幼い私は思っていたのですがルーニーテューンズはこの長い歴史の中でいくつかの作品は著作権の更新に失敗しパブリックドメインとなりました。

その中のひとつ、数ある作品の中でも問題作と言われる”All This And Rabbit Stew”というものがあります。

アメリカン・アニメーションのタッチはもともとキャラクターの特徴を誇張している場合が多いと思われますが

それが特に顕著に表れてしまい、差別的な形状にまで盛られたキャラクターが問題視され自主規制という形をとりました。

(話の内容はそこまで過激ではないのですが、大人が見ればわかるような内容です。youtubeに流れているのでぜひ見てください)

そんなこんなで、そういった表現でお蔵入りになった作品は11本。

“Censored Eleven”と呼ばれてます。

この中にはいかにも戦争中!というような作品もあり、反日プロパガンダが詰め込まれたようなものまで…

アメリカン・アニメーションの中で風刺を描くというのはもはや文化に近いものなのかもしれませんね。

ヨシダ

洋食器、カップ&ソーサー、絵画・小暮真望リトグラフ、万年筆を買取りさせていただきました@千葉市美浜区磯部

洋食器、カップ&ソーサー、絵画・小暮真望リトグラフ、万年筆を買取りさせていただきした。

この度はお譲りいただきまして、誠にありがとうございました。

本日は水木しげる「ゲゲゲの鬼太郎」の等身大フィギュアです。

水木しげるといえば、ゲゲゲの鬼太郎です。

妖怪などを含むその土地の妖怪伝承についての文章を書いたのは、遠野物語で有名な柳田国男さんですが

水木先生も当然、作品を作るうえで柳田国男は外せない人物だったらしく

ある書籍のあとがきで「柳田国男の妖怪談義は愛嬌があっていいけど、形がないので全部ぼくが作った」と言っています。

その本こそ「妖怪画談」です。

私も前から思っていたのですが、日本の妖怪は、西洋の妖怪に比べると、水木先生がおっしゃるように確かに愛嬌がありますよね。

不気味で、ときに悪さをしてくる存在だけど、どこか憎めないしむしろ親近感がわいてくるというのは日本の妖怪独特の存在感のような気がします。

もともと妖怪は人間が作りだした、自然に対する恐怖や、形がないものに対する不安などが想像力によって描き出されたものではありますが、

本来自然を悪いものだと考えない日本人のアミニズムな感覚から生み出された妖怪だからこそ愛嬌があるのかもしれませんね。

ヨシダ

大型フィギュア(手塚治虫、水木しげる、横山光輝のマンガキャラクター多数、バックスバニー、トゥイ―ティー他)、ソフビ人形、ミニカー、玩具等、コレクターアイテム、レトロ雑貨を多数お譲りいただきました!@東京都北区

手塚治虫の大人気コミック、リボンの騎士からサファイアの特大フィギュアです。

話のあらすじは省きますが、王権がかかっているためとはいえ王子の格好をしなくてはいけない主人公サファイアですが

実はフリルやかわいいドレスが大好き。話の要所要所で描かれる抑えきれない乙女心のサファイアが本当にかわいいストーリーです。

近年は少女漫画でも、ものすごい怪力やスーパーパワーを駆使して戦う主人公が多いのですが、サファイアはあまりそういうのはありませんw

あくまでも可憐でかわいく、運命に翻弄されていく。

リボンの騎士は王道のベタベタの少女漫画と言えます。

ヨシダ

【第5回- ②】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

こんにちは~クラニャンです♪

昨日は、汝窯を考えるシリーズ第5回「これが汝窯…?」と題し、①青白磁(景徳鎮窯)=汝窯ではないか?という、20世紀初頭のイギリスで提唱された説をご紹介しました。

本日はその続きとして、②耀州窯=汝窯?という説について考えてみたいと思います。

【第5回】これが汝窯…?

20世紀前半における汝窯像の変遷

②耀州窯=汝窯?(1931年~50年代頃)

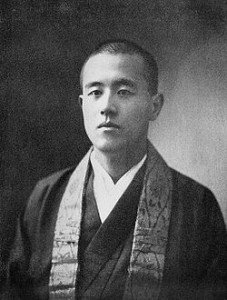

1931年2月、原田玄訥(はらだげんとし)師という西本願寺の僧侶が中国で大きな発見をしました。

河南省の臨汝窯(りんじょよう)という古い窯跡を調査中、 青磁の陶片

青磁の陶片 を見つけたのです。

を見つけたのです。

なんでお坊さんがやきものの調査をしているの?と思われるかもしれませんが、こちらは同じ本願寺派の法主 大谷 光瑞(おおたにこうずい、1876-1948)師 ↓から与えられたミッションでした。

大谷師は仏教資料の研究のため、西域の調査を精力的に行った人物として知られています。

3度にわたり派遣された「大谷探検隊」(1902-14年)↓ は、シルクロード研究を大きく前進させたことで有名ですね。

さて大谷師の命で発見された青磁の陶片ですが、当時の日本人はこれこそが汝窯だろう!と考えました。

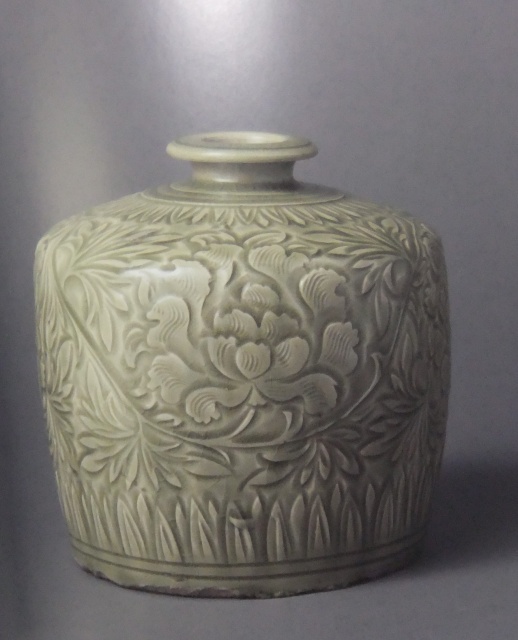

原田師が調査した河南省の臨汝窯(りんじょよう)は、現在ではおとなりの陝西省で発見された耀州窯(ようしゅうよう)の一系統とみなされますが、その作風は次のようなものでした。

なんと、今まで見てきた青磁とずいぶん印象が違いますね~Σ(・ω・ノ)ノ!!

オリーヴグリーンの釉薬がシャープな彫り模様に溜まり、なんとも渋い風格を醸し出しています。

当時の人々は、このような厳しさをたたえた造形こそが宮中の御用品に相応しい美だと考えたようです。

しかし、北宋の皇帝が目指した青磁は「天青色」であったはず。

「天青色」とは、「雨過天青 雲破処(うかてんせいくもやぶるるところ)」という言葉から生まれた色名です。「雨上がり、雲のあいだからのぞく空の青」という意味ですね。

北宋に先立つ後周時代、皇帝の柴栄(さいえい)が理想の青磁の色をこのように表現し、その実現に尽力するよう御用窯に命じられたと伝えられます。

しかし、天空のような澄んだ青色を出すのは至難の業。それをやっと実現させたのが、北宋8代皇帝の徽宗がつくらせた汝窯青磁だと言われています。

柴栄や徽宗は、雨上がりの青空を国難を乗り越えて得られる平和の象徴とみなしていたそうです。

そう考えると、耀州窯のオリーブ色はちょっと違うのではないかな~と思いませんか?

深みのある素敵な色味ですが、雨上がりの空がこんな色だったらちょっと嫌かも…(;´・ω・`)

でもわが国では、このような耀州窯の作品を汝窯とみなしていた時期があったんですね。

次の第6回はいよいよ、これらの先行する汝窯像を覆し、その実像に迫ったパーシヴァル・ディヴィッド卿の功績についてご紹介します(^▽^)/

By クラニャン

なお、耀州窯に関してましては、出川哲郎氏「耀州窯の青磁について」という記事に詳しく説明されています。

(大阪市立東洋陶磁美術館HP http://www.moco.or.jp/journal/171/)

ご関心のある方、ぜひご覧くださいませ。

【第5回 – ①】「汝窯天青釉洗」、香港サザビーズにて●●億円で落札!!

人気ブログランキング

こんにちは、クラニャンです!

今年10月初めに、香港サザビーズの競売で「北宋汝窯天青釉洗」が中国陶磁器史上最高額で落札されました。 このニュースをきっかけに、くまねこ堂ブログでは「汝窯」の青磁ってどんなものなの?という疑問について、シリーズで考えてまいりました

第1~3回(10月15日~17日)ブログでは、まず汝窯青磁のイメージをつかむため、近年の国内展覧会から実際の作例をいくつか検討しましたね。

後半の第4~7回では、汝窯の研究史を振り返りながらもうすこし深く勉強していきたいと思います。

前回第4回(10月22日)は、「『汝窯』という名称はどこから出てきたの??」というテーマでお話ししました。

「汝窯」は、宮廷御用達のやきものを指す名前として、早くも北宋末~南宋時代の諸文献に登場します。

しかし長らく研究史上では、その「汝窯」が実際にどのような作品群を指しているのか突き止められずにいました。

今日明日は、第5回「これが汝窯…?」と題し、20世紀前半の研究者たちが抱いていた汝窯像の変遷を見ていきたいと思います。

なお前回に引き続き、『聚美』Vol.22、学研プラス(Gakken Mook)、2017年を参考文献としています。

【第5回】これが汝窯…?

20世紀前半における汝窯像の変遷

①青白磁(景徳鎮窯)=汝窯?(20世紀初頭の説)

20世紀初頭、イギリスの研究者を中心に提唱されたというのが、汝窯とは「青白磁」↓ のことではないか?という説。

んん…?これって青磁?白っぽく見えるけど…と思われるかもしれません。

そう、「青白磁」は青磁ではなく、青みがかった「白磁」に分類されるやきものです。

こちらは一般的な白磁と同じように、純白の胎土に透明な釉薬をかけてつくられますが、釉のなかに微量に含まれる鉄分が還元焼成によってうっすらと青く発色しています。以下↓の青白磁には、青みがもっとはっきりと出ていますね。

「浦上蒼穹堂」さま2013/09/30コラムより(http://www.uragami.co.jp/blog/2013/09/19.html)

青白磁は、宋・元時代の景徳鎮(けいとくちん)窯↓で盛んにつくられ流行しました。「影青(いんちん)」とも呼ばれ、月の光を浴びてぼんやりと発光するような青色が美しいとされています。

20世紀初頭のイギリスでは、このような磁器こそが宋代の文献に名高い「汝窯」だ!と考えられたのですね。

第5回「これが汝窯…?」は明日へと続きます♪

by クラニャン

東京都北区にて、ソフビ人形(アンパンマン/怪物くん/ギャートルズ/もーれつア太郎)、ミニカー、玩具等、昭和レトロなコレクターズアイテムをお譲りいただきました。

東京都北区にて、ソフビ人形(アンパンマン/かいぶつ君/ギャートルズ/もーれつア太郎)、ミニカー、玩具等、昭和レトロなコレクターズアイテムをお譲りいただきました。

誠にありがとうございます。

今回のは恐らく復刻品だと思われますが

当時物だと結構レアなんだとか…..

箱が付いている場合はぜひ!捨てない方がいいそうです

捨てない方がいいそうですよ(大事なことなので2回言いましたw)

ヨシダ

人気ブログランキング

本日は世田谷区代沢まで出張に参りました!記念硬貨、外国のコイン、書き損じはがきなどをお譲りいただきました

本日は世田谷区代沢まで出張し、記念硬貨、外国のコイン、書き損じはがき、CD、DVD、趣味の本などをお譲りいただきました。

この度は誠にありがとうございました!

そして本日はこちらのお品物をご紹介!

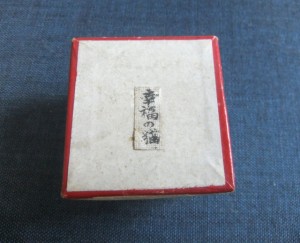

「幸福の猫」と書かれたこの小箱 ↓

猫と聞いて開けないわけにはいきません…(`・ω・´)

!

!

じゃ~ん ! ↓

! ↓

かわいい~ 身長約2cm(!)の小ささです。

身長約2cm(!)の小ささです。

この赤リボンの黒猫さん…どこかで見覚えがあるような?

と思ったらこちらでしょうか ↓

ジブリアニメ『魔女の宅急便』に登場するヒロインの相棒、ジジ(*´ω`*)!

なお、お譲りいただいた郷土玩具には、別の黒猫さんもいたのですが…↓

あまりにも手足が長い…(゜゜)!!!

伸びをしているところにしても、な、長すぎる…

くまきち店主と従業員のあいだでも、日本各地に伝わる妖怪「手長足長(てながあしなが)」のようだと盛り上がりました。

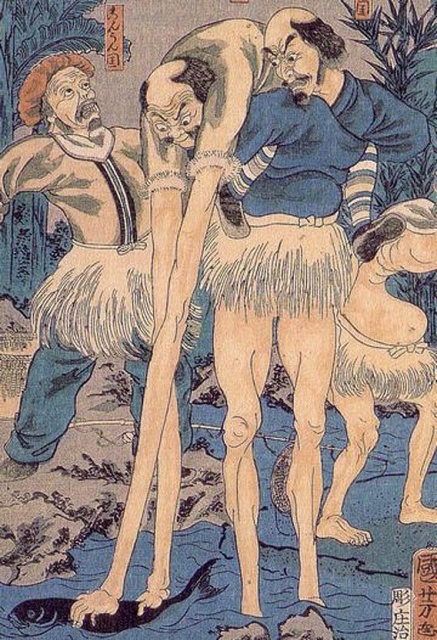

歌川国芳によるこちらの浮世絵も連想されるかもしれません ↓

浅草で催された1855年の見世物を描いたこちらの錦絵。

熊本出身の有名な人形師・松本喜三郎が、古代中国に伝わる異境の人々の「生人形(いきにんぎょう)」をつくり、興行した様子です。

出典となった中国の地誌『山海経』(せんがいきょう)によれば、手長の人物は「長臂(ちょうひ)国」、足長の人物は「長股(ちょうこ)国」に住むとされます。

(国立民族博物館HP 吉田憲司「浅草奥山生人形 2008年11月19日刊行」参照)

この猫さんも手長足長の国から来たのかな~( *´艸`)

なんとも不思議なお品物でした。

くまねこ堂では、古道具・伝統工芸品・細工品などのお品物もどしどしお待ちしております。

ぜひご用命くださいませ!

by クラニャン

★リピーターのお客様★ 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町にて、カップ&ソーサー、アラビア、リサラーソン、洋食器、中里太郎右衛門、郷土玩具、蕎麦猪口、外国コイン、古銭、ふくろうの置物をお譲りいただきました!

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町にて、カップ&ソーサー、アラビア、リサラーソン、洋食器、中里太郎右衛門、郷土玩具、蕎麦猪口、外国コイン、古銭、ふくろうの置物をお譲りいただきました!

リピーターのお客さまです、いつもどうもありがとうございます(>▽<)

今日はこちらのお品物をご紹介…

七福神の郷土玩具です!!

こちらは「豆人形」と呼ばれる、大豆サイズの小さな土人形。

京都の清水(きよみず)で売られるものが有名です。

神様ごとの特徴的な衣装や持ち物が、素朴ながら丁寧に描き分けられていますね。

こちらの絵付けは、成型・焼成したあと竹串に刺して行われるそう。

底面にはその穴が残っています。↓

おいおい、ちょっと待て!

七福神と言いながら8体いるじゃないか…!!

と気がついてくださった方、ありがとうございます(*´▽`*)♪

実は同じお宅から、こちらの「木彫りのサンタクロース」もお譲りいただきました。↓

ちょっと大柄で角ばっていますが、七福神メンバーの仲間にも入れそうな雰囲気… ?

?

横に並ぶのは「大黒天(だいこくてん)」と「布袋尊(ほていそん)」。

彼らはみな、多くの場合大きな白い袋を持った姿であらわされます。

(※こちらの豆人形では、布袋の袋は省略されています)

彼らの袋には、贈り物や幸福、財宝など、ありがたいものがつまっていると考えられるのが一般的です。

でもこれらの神さまの出自を知ると、実は袋を持つようになった事情はさまざまのよう( *´艸`)

例えば大黒天のルーツのひとつは日本神話の神様「大国主命(おおくにぬしのみこと)」ですが、彼はお兄さんたちの荷物(!)を持たされていたと伝えられます。

『古事記』のなかで「因幡の白兎」として知られるエピソードには、兄弟神たちが「於大穴牟遲神負帒、爲從者率往(大穴牟遲神 [おおなむぢのかみ=大国主命のこと]に袋を持たせ、従者のように引き連れた)」と書かれています。

いじめられっ子だったんですね… そう考えると、大黒様のニコニコ顔もなんだか健気で切なく見えます。

そう考えると、大黒様のニコニコ顔もなんだか健気で切なく見えます。

一方、サンタクロースや布袋は実在の人物をモデルにしていますが、彼らにも興味深いエピソードがたくさん♪

ぜひ調べてみてくださいね。

by クラニャン