買取事例

神奈川県鎌倉市にて、中国ものの古い扇子をお譲りいただきました

神奈川県鎌倉市にて、中国ものの古い扇子をお譲りいただきました。

絵柄は鍾馗様と蝋梅のようです。

裏面には書が書かれていました。

byキョーコ

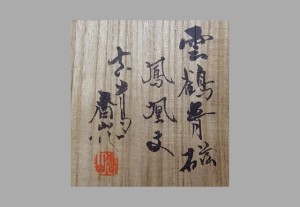

東京都葛飾区にて、帝室技芸員 真葛香山作 雲鶴青磁鳳凰文香炉をお譲りいただきました

東京都葛飾区にて、帝室技芸員 真葛香山作 雲鶴青磁鳳凰文香炉をお譲りいただきました。

三脚でぽってりとした青磁の胴に鳳凰文入り、蓋付きでした。

つい先日まで日本橋三越で「真葛香山展」が開催されていましたが、

現在「没後100年 宮川香山展」がサントリー美術館で開催中です。(2月24日~4月17日)

ご興味のある方は是非!

byキョーコ

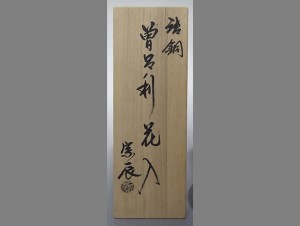

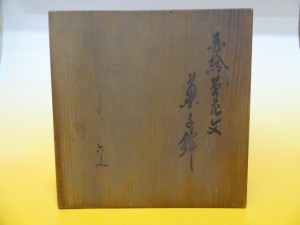

神奈川県鎌倉市にて、一之瀬宗辰作の唐銅 曽呂利 花入をお譲りいただきました

神奈川県鎌倉市にて、一之瀬宗辰作の唐銅 曽呂利 花入をお譲りいただきました。

唐銅(からかね)鶴首の花器です。

唐銅とは、古銅や胡銅と同じく、銅を主体とした錫や鉛の合金です。

時間の経過とともに黒色に変化していきます。

byキョーコ

神奈川県鎌倉市にて、中国物の古い翡翠の馬の彫刻置物をお譲りいただきました

神奈川県鎌倉市にて、中国物の翡翠の馬の彫刻置物をお譲りいただきました。

翡翠は中国で人気のある天然石のひとつで、かつては玉(ぎょく)と呼ばれ、金以上に重宝されました。

骨董品としては、器や装飾品、今回ご紹介のような彫刻置物としてよく見かけられます。

byキョーコ

東京都美術館「若冲展」と、江戸東京博物館「真田丸」特別展のご案内をいただきました!

東京都美術館「若冲展」と、江戸東京博物館「真田丸」特別展のご案内をいただきました!

誠にありがとうございました。

「若冲展」・・・伊藤若冲生誕300年記念。初期から晩年までの代表作約80点のご紹介。

2016年4月22日から5月24日まで、上野の東京都美術館で開催

「真田丸」・・・2016年NHK大河ドラマ特別展。真田信繁ゆかりの品や歴史資料をご紹介。

2016年4月29日から6月19日まで、両国の江戸東京博物館で開催

皆さまどうぞお出かけくださいませ!

byキョーコ

東京都港区元麻布にて、六兵衛の赤絵花文菓子鉢をお譲りいただきました。

東京都港区元麻布にて、六兵衛の赤絵花文菓子鉢をお譲りいただきました。

ドラえもんで「菓子鉢」といえば、

『動物変身ビスケット』ですね!

ぜひご一読を!

ニーミン

東京都港区元麻布にて、玉川堂の銅製湯鑵をお譲りいただきました。

東京都港区元麻布にて、玉川堂の銅製湯鑵をお譲りいただきました。

このお客様には三度も呼んでいただきました。本当にありがとうございます。

ニーミン

神奈川県鎌倉市にて、中国物の木彫りの福禄寿をお譲りいただきました。

神奈川県鎌倉市にて、中国物の木彫りの福禄寿(ふくろくじゅ)をお譲りいただきました。

福禄寿は、皆さまおなじみ七福神のうちのひとりです。

左手に桃を持っているのがおわかりでしょうか。

中国では、鶴・鹿・桃を伴って、福(幸福)・禄(身分)・寿(寿命)を象徴する三体一組の神像とされ、

日本では長寿の神、人徳の神としても親しまれています。

byキョーコ

神奈川県鎌倉市にて、中国物の掛け軸をお譲りいただきました

神奈川県鎌倉市にて、中国物の掛け軸をお譲りいただきました。

日本の掛け軸の軸頭(軸先)は形がフラットですが、

中国物は絵柄が入っていたり、形状にも種類があり装飾的なものが多いそうです。(くまきちさん談)

↓ 出っ張っていないタイプ。軸に絹糸の生地がまかれています。

↓ シンプルですが、先が広がっていたり、丸くなっていたり。

巻いてある掛け軸を広げる前にこの軸頭(軸先)をチェックすると、

中の書画が日本のものか中国のものか見当がつくというわけですね!

byキョーコ

東京都千代田区神田にて、三ツ組の純銀杯をお譲りいただきました。

東京都千代田区神田にて、三ツ組の純銀杯をお譲りいただきました。

ドラえもんで「銀」といえば

『大長編Vol.16 のび太と銀河超特急』ですね!

ラストシーンののび太くんは大長編の中でも屈指のカッコ良さです。

ぜひご一読を!

ニーミン