買取事例

東京都西東京市にて、仮面ライダーV3の敵キャラ、レンズアリとカミソリヒトデのポピー製ソフビをお譲り頂きました

東京都西東京市にて、仮面ライダーV3の敵キャラ、レンズアリとカミソリヒトデのポピー製ソフビをお譲り頂きました。

くまきちさん曰く、この2体はレアなのだそうです!

高さは約9センチと小振りなので、昨日ご紹介のゲスラと並べると、親子ほども違います。

レンズアリと カミソリヒトデは、仮面ライダーV3の9話と10話に登場します。

レンズアリは自分が発した熱線をV3に反射されてレンズを焼かれた挙句、キックを受けて大爆発。

カミソリヒトデは再生能力があり、V3苦戦するも最後はやはりキックを受けて大爆発です。

ソフビとなった今では結構なお値段いたします!

次回も引き続き、昭和レトロな懐かしのソフビをご紹介させて頂きます。お楽しみに。

byキョーコ

東京都西東京市にて、キングザウルス海獣ゲスラと宇宙恐竜ゼットンのポピー製ソフビをお譲り頂きました

東京都西東京市にて、ウルトラマンシリーズ、キングザウルス海獣ゲスラ2体と宇宙恐竜ゼットンのポピー製ソフビをお譲り頂きました。

久しぶりのソフビのご紹介です。(前回は研ナオコさんのソフビでした!)

ご覧のとおり、ゲスラは同じ型ですが塗装違いです。

ゲスラ、愛嬌があってカワイイですねえ。

どれどれ、「カカオの木に生息する雑食性のトカゲが東京湾の汚水によって怪獣化。 ゲスラの名前は「下水」に由来。 」とあります。

まぁ、、、東京湾の汚水がカカオがなる遠い国まで流れ着いてしまったのでしょうか。。

こちら、ゼットンは、、、

異国の地で見た黒い巨大ナメクジに似ています。

でも、ゼットンはとっても強いらしいです。

ウルトラマンのスペシウム光線が効かず、カラータイマーを破壊してウルトラマンを倒してしまったのですから!

その後、ゼットンは隊員の放ったペンシル爆弾によってバラバラになります。。。

今時のちびっ子も大好きなウルトラマンシリーズ。

時代が変わっても「良いものは良い」のですね!

byキョーコ

余談 マツコの部屋 今夜もスタンバってます

野良5年・保護施設9ヶ月を経て家ネコになったマツコの日常です。

年末年始、マツコは初めてのお留守番を無事に乗り切り、今も変わらずオールナイト三昧です。

↓ ある夜のスタンバイ・・・「人間は夜更かししないで早く寝てください」

↓ 別の夜のスタンバイ・・・「写真撮ってないで早く寝ろや!」

夜毎張り切るマツコに対し、物音によって寝不足が続いていた私は、ひと月も風邪を長引かせてしまいました。

そこで人生初、耳栓を使用してみたところ、、、

すごいんですねえ、何も聞こえなくなりました。

えぇ、目覚ましすら聞こえません!!感心感心。。。

いぇいぇ、これではいつかくまねこ堂に遅刻してしまいます!

それに、万が一「火事だー!」なんて声を聞き逃したらどうしよう

と心配しつつ、、、今夜も耳栓のお世話になります。

↓ オールナイト明けのマツコ

ちなみに賃貸物件で気になるのはやはり騒音の問題です。

下の階の方にマツコの走り回る音が響かないよう、防音マットを敷きました。

今夜も心おきなくオールナイトです。

byキョーコ

東京・千葉・埼玉・神奈川などで、中国の絵銭、風花雪月をお譲り頂きました

東京・千葉・埼玉・神奈川などで、中国の絵銭、風花雪月をお譲り頂きました。

一番大きいもので直径約6.2センチ、60グラム、材質は銅のようです。

この絵銭に刻まれている風花雪月とは、日本で言う所の花鳥風月で、自然の美しい風景や、そこから生じる情緒・情趣を意味する中国語なのだそうです。

こちらは黄銅のようです。清代の頃のものでしょうか??

これらは花銭や春銭、厭勝錢(えんしょうせん)とも呼ばれ、 貨幣ではありません。

神社などで売られていたらしいので、子孫繁栄、子宝の御守りのようなものでしょうか。

※厭勝錢(えんしょうせん)・・・銭をかたどった、護符の一種。災いを避け好運を願うため所持する。(Wiki参照)

もう少し詳しくくまきちさんに伺っておけばよかったのですが、くまきちさん、昨日も今日も京都・奈良でお仕事のため、お留守です!

さて、次回は何をご紹介いたしましょう。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

東京・千葉・埼玉・神奈川などで、戦前の中国(香港)、満州、朝鮮の貨幣をお譲り頂きました

前回に引き続き、戦前の 中国(香港)、満州、朝鮮、大韓の貨幣/硬貨をご紹介いたします。

香港五仙銀貨(1901年)、香港一毫 ・伍毫銀貨(1900年)ほか。

大満州国壹分・壹角・五分硬貨(大同/康徳元年~)

( ※大同:満洲国の元号(1932年3月1日 – 1934年3月1日)。愛新覚羅溥儀の満洲国皇帝即位に伴い、大同3年3月1日を以って康徳に改元。Wiki参照)

朝鮮通宝・半銭・一銭・二銭五分・五銭:朝鮮王朝/光武(1897-) 、大韓帝国/隆熙(1907-1910年)

↑白銅貨です。

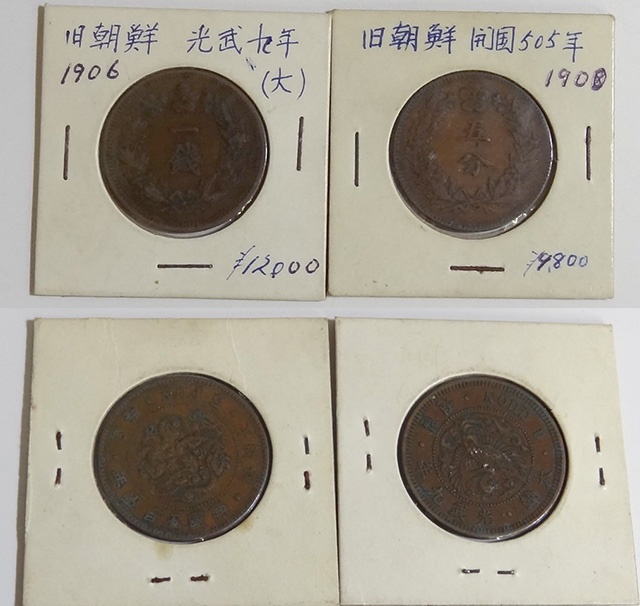

↓大朝鮮開国505年銅貨・光武九年(大)

朝鮮通宝(1425年~)

こちらは古銭ですね。

当時の公定価格は、銅銭1枚=楮貨1張=米1升だったそうです!

次回は中国の絵銭をご紹介いたします。

byキョーコ

東京・千葉・埼玉・神奈川などで、戦前の中国貨幣をお譲り頂きました

東京・千葉・埼玉・神奈川など、数件分の買い取りで入荷した戦前の古い貨幣(中国・満州・香港・朝鮮)を数回に分けてご紹介いたします。

まずは中国の古い貨幣から。

壹円銀貨(袁世凱像幣)、光緒元寶、當制錢壹百文、當貮百文銅元、四川銅幣、貮毫銀幣、清代の大清銅幣ほか、いろいろあります。

くまねこ堂でお仕事をさせていただくようになってから、このような古い貨幣を時折目にするようになりました。

小さなコインの中に情報がぎっしり詰まっています。 貨幣の歴史は国の歴史ですね。

次回は、朝鮮、満州、香港の古い貨幣をご紹介いたします。

byキョーコ

東京都千代田区で、佐藤助雄の一刀彫「猩」をお譲り頂きました。

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

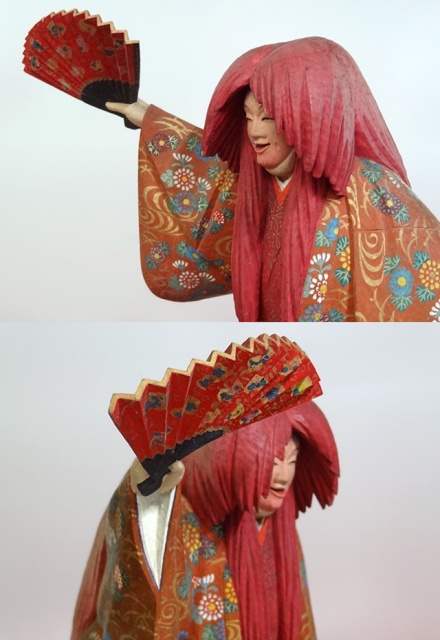

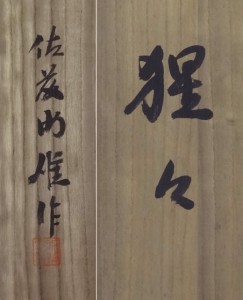

さて、2015年最初にご紹介させていただきますのは、佐藤助雄の一刀彫「猩」です。

「う、上手い!」

なんて私が言うのは、大変身の程知らずで生意気で失礼なことです、すみません。。。

お能の「猩々(しょうじょう)」でしょうか。

(お能のことでしたらにゃん子さんが詳しいですね、 伺っておけばよかった! )

)

どの角度から見てもホレボレする美しさです。

足元から扇子の端まで約33センチの高さですが、なかなかの緊張感と存在感があります。

佐藤助雄(1919~1987)

大正8年 山形市生まれ、仏師だった父に木彫を学ぶ

昭和11年 上京後、後藤良の内弟子となる

昭和14年 日本美術協会展で「ことり」が銅賞受賞

昭和16年 第4回新文展で「後庭菜果」が初入選

昭和18年 第6回新文展で「従軍看護婦」が特選を受賞、政府買上

戦後、塑像に転じる

昭和23年 山形県展で「女の顔」が市長賞

昭和27年 「男の首」が日本彫塑家クラブ奨励賞を受賞

昭和29年以後、北村西望、富永直樹らに師事する

昭和30年 第11回日展で「布を纒ふ女」特選受賞

昭和31年 第12回日展で「清立」特選受賞

昭和34年 日展会員

昭和39年 日展評議員

昭和51年 第8回改組日展で「地と風」文部大臣賞 日本彫刻会委員

昭和55年 前年の第3回グループ絆展出品作「振向く」により日本芸術院賞受賞 日本彫刻会 理事

昭和56年 日展理事

昭和57年 日本彫刻会 委員長

昭和62年 日展監事

(東京文化財研究所web参照)

仏師だったお父様に木彫の手ほどきを受け、初期は能面を手がけていた時期もあったとの事。

“ぴたり”と決まったこの型/ポーズを彫り上げたのは、初期の能面制作での土台があったからなのかもしれませんね。

byキョーコ

余談 マツコの部屋 オールナイトマツコ

野良5年・保護施設9ヶ月を経て家ネコになったマツコの日常です。

深夜のひとり大運動会をしなくなってしばらく経ちますが、最近の流行は、夜中に段ボールハウスの中で段ボールをかみちぎったりおもちゃで遊ぶことです。

私たちが就寝するくらいの時間になると、マツコはおもむろに段ボールハウスに入ってスタンバイです。

「おやすみマツコ 。今夜もオールナイトだね。」

。今夜もオールナイトだね。」

部屋のあかりを消すと、「人間は寝た=心置きなく遊ぶ時間」と思うらしく、間もなくバリッ、バリッと始まります。

しばらくすると、しゃかしゃかしゃか。猫じゃらしでひとり遊ぶ音が。

ぴちゃぴちゃぴちゃ。のどを潤し、カリカリカリ。フードも明け方までに平らげます。(マツコは1日量を時間をかけて食べます。)

何度も音で目が覚めてしまうので、できれば日中に遊んでくれればいいのになあと思うのですが、野良時代からの習性で夜間が主な活動時間帯です。昼間はグーグー。

寒い冬の晩、マツコといっしょにお布団で寝られる日はくるのでしょうか。

でも、遊んでいるのは元気な証拠と思うと、それが何よりかなぁと思います。

byキョーコ

↓ 今朝のマツコ。ガス栓の修理業者におののき、トイレの中で固まっています。

神奈川県で、萬古焼名工 人見洞永の雲錦模様蓋物「鈴」をお譲り頂きました

神奈川県川崎市麻生区で、 萬古(万古)焼名工 人見洞永の雲錦模様蓋物「鈴」をお譲り頂きました。

人見洞永は明治30年生まれ、皇室への献上品を数多く手がけました。

ご紹介するのは戦前頃のお品と思われます。

直径は約11.4センチ、高さは約12.4センチ。

桜や紅葉がびっしりと描きこまれています。

くまきちさんが、「とても出来が良いし、超絶技巧だよ!」と見せてくださいました。

人見洞永(ひとみ どうえい)

明治30年 四日市生まれ。

ロクロ師北村伊三に師事し、京都にて京焼の技法を学ぶ。

古萬古、有節萬古の写物など色絵物を多く手がける。

戦後は三重県窯業試験所に勤め、皇室への献上品など多くの作品を残す。

絵付けもしたが、彼のひいたものに東錦堂が絵付けした作品が多く現存する。

(四日市市文化会館Webサイト参照)

あぁ、、、なんてステキなのでしょう、、我が家に連れて帰りたいです。。。

byキョーコ

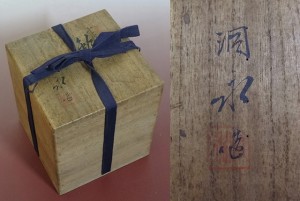

東京都中野区で、昭和初期頃の広島伊藤久芳堂の銅蟲喫煙具セットをお譲り頂きました

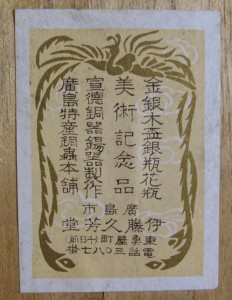

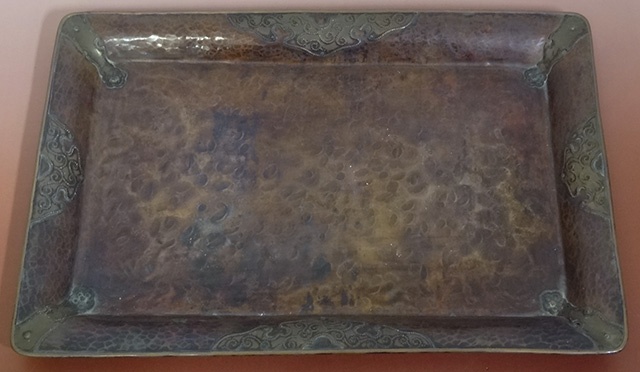

東京都中野区で、昭和初期頃の広島 伊藤久芳堂の銅蟲喫煙具セットをお譲り頂きました。

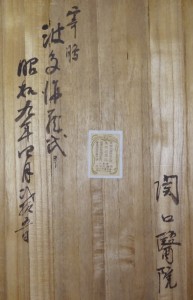

共箱の蓋内側には、伊藤久芳堂のラベルや、この喫煙具が贈られた日付け、昭和9年などと毛筆で書かれています。

銅蟲(どうちゅう)細工は、江戸時代の初めころに広島藩主、浅野侯がお抱え職人の清氏に創案させた技法で、銅板を槌で打って表面にツチ目模様を施し、稲の藁で燻して磨き上げる広島県の伝統工芸品です。

また、銅蟲と呼ばれるようになった由来は、銅細工師の佐々木伝兵衛が仕事熱心なあまり「銅の蟲(むし)」と呼ばれたから、なのだそうです!

参考ページ/広島県Web サイト

お盆の裏には、「記念 中国新聞社」とありました。

灰皿や煙草入れの上部にある模様は中国新聞社の社章なのですね。なんと立派な記念品なのでしょう。

くまきちさん曰く、「とても出来のよい品」とのこと。

この喫煙具を作られた職人さんも、仕事の蟲となって一心不乱にお作りになったのではないでしょうか!

byキョーコ