買取事例

東京都杉並区にて、古い京鉄瓶をお譲り頂きました

東京都杉並区にて、古い京鉄瓶をお譲り頂きました。

昨日までご紹介していた豆鉄瓶ではなく、通常サイズのものになります。

参考までに豆鉄と並べて撮影してみました。

うふふ、親子のようです。

蓋が銅製で梅のつまみがついているので、南部鉄瓶ではなく、関西風の京鉄瓶、羽付きタイプになるでしょうか。(南部鉄瓶は蓋とつまみが一体型になっているそうです)

こちらはこれまでくまねこ堂に入荷した鉄瓶から比べると、とても素朴な一品です。

以前くまねこ堂の倉庫には、それはそれは繊細で美しい鉄瓶たちがたくさん、それぞれの出番を待っていました。 既にお客様の元へ旅立っていますので、ここでご紹介できないのが残念です。

この素朴な鉄瓶も無事にどなたかの元へ行けるといいのですが。。。

次回は昭和初期頃の銅製の煙草盆セットをご紹介いたします。

次回は昭和初期頃の銅製の煙草盆セットをご紹介いたします。

(くまきちさん曰く、「とても出来が良い品」とのことです!)

byキョーコ

東京都武蔵野市で、南部鉄器の豆鉄瓶をお譲り頂きました。

東京都武蔵野市で、南部鉄器の豆鉄瓶をお譲り頂きました。

昨日より更におチビな豆鉄瓶のご紹介です。

画像だけだとサイズがわかりづらいですね。

こんな時にタバコの空き箱は便利です。

(くまねこ堂に喫煙者はいませんが、撮影用に常備しています。)

高さは約3.5センチくらい。かわいいです。

赤い色(カラー)鉄瓶の方でも高さは7センチほどですので豆鉄瓶です。

蓋の上には桜模様、胴体は桜の木肌のようです。(南部特製)

チビ豆鉄は両方とも霰文で、小さくとも細部までしっかり作られています。

子どもの頃、佐藤さとるのコロボックル物語が大好きでした。

私たちの周りには本当にコロボックルがいると信じていたものですから、よく庭の草陰を探しました。

結局蛙ぐらいにしか会えませんでしたけれど、、、

ミニチュアのものを目にすると、「コロボックルが使うかもしれない、、、」と思ったものです。

鉄瓶だってきっと喜ぶと思います。

次回は通常サイズの鉄瓶をご紹介いたします。

byキョーコ

東京都武蔵野市で、鉄瓶(黒豆鉄)をお譲り頂きました

東京都武蔵野市で、鉄瓶(黒豆鉄)をお譲り頂きました。

サイズは一番大きい物で直径約10.5センチ、小さい物で約9.5センチです。

急須サイズですので、普段使いで丁度良さそうです。

↓ 体型ぽってり、桜文 がかわいらしいです。

↓キリッとしてます、南部白新堂

↓ お馴染み文福茶釜(南部)

狸がなにか叫んでいるような。。。

やはり「熱い! 」と言っているのでしょうか。

」と言っているのでしょうか。

鉄瓶は模様も形も実に様々。

次回も引き続き豆鉄をご紹介いたします。

byキョーコ

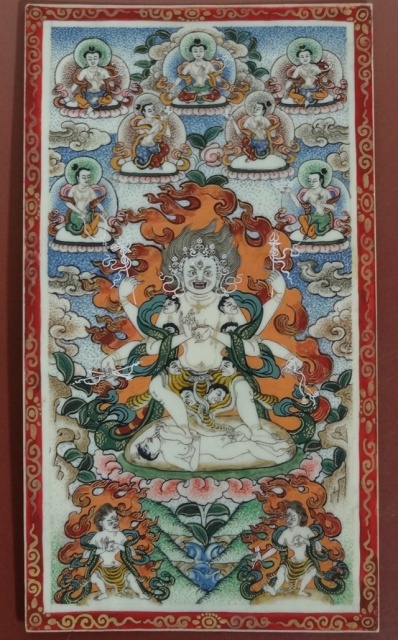

東京都世田谷区で、封蝋付き、閻魔様が手描きされた象牙の板絵をお譲り頂きました

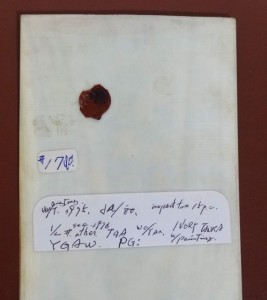

東京都世田谷区で、中国文化大革命以降の封蝋(ワックス)付き、閻魔様が手描きされた象牙の板絵をお譲り頂きました。

単なる紫檀の硯箱かと思いきや、蓋を開けてみると、中には一面六臂三目の怖い閻魔様が、象牙の板に細密に描かれていました。

サイズは約8.5×15センチ、厚さは1mmです。

こ、怖いです、、、

17~18世紀のチベット仏画にこれと近い絵柄のものがありました。

閻魔様の体からぶら下がっている頭部は罪人たちでしょうか。。。

裏面のシールには日本に輸出された際の税金のことが何やら書かれています。

まるで重い蓋で閻魔様が封印されているかのようでした!

byキョーコ

東京都杉並区で、蓋付きの古い硯をお譲り頂きました

東京都杉並区で、蓋付きの古い硯をお譲り頂きました。

蓋の木は花梨のようです。

くまきちさん曰く、中国の唐物趣味を日本が重用/融合したものではないかな、とのことでした。

サイズは蓋なしで約10×16×4センチ。とても重いです。

墨を磨る部分と墨汁を溜める部分にあまり段差がなく、ゆるやかです。

それに対し、裏側はぐっとカーブしていますので、裏は裏で何か使い道があったのではないかしら、と思ってしまいたくなるような形状です。

不勉強なもので、側面の文字に読めない部分が。。。

この硯に限らず、買取品の中には、印、漢字や仮名で読めないものが時折あります。![]()

先日も戦後すぐの頃の毛筆の手紙が判読できなかったのですが、後日、プロの方が解読されたもののコピーをにゃん子さんがくださいました。

へぇ~なるほど!というレベルではなく、訳文すら日本語に見えない部分が多々あり、自分の無学が悲しかったです。

読めなかったときは悔しく、運よく読めたときは本当に嬉しいです。

判読は楽しい仕事のうちのひとつです。

byキョーコ

神奈川県鎌倉市で、昭和40年代頃の中国の硯(茄子型)をお譲り頂きました

神奈川県鎌倉市で、昭和40年代頃の中国の硯(茄子型)をお譲り頂きました。

茄子の形をした硯で同型の木箱入りです。

サイズは20×13.5センチほど。どっしりとしています。未使用品でしょうか。

上部にヘタや葉が彫られています。背面や側面にひょうたんや蔓がちらりと見えているのもオツです。

古くから茄子の形の硯は様々あるようですが、形状が硯に向いているということなのか、他に何か意味があるのか、、、

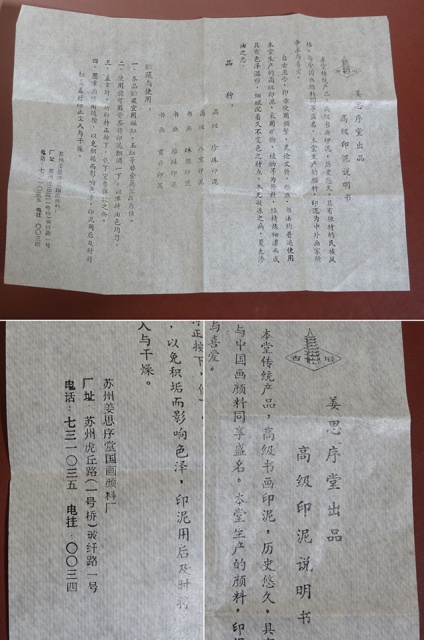

こちらは同封されていた説明書きです。

中国語のお分かりになる方、どうぞお読みくださいませ!

私、実は、子どもの頃のあだ名が「習字」でした。

習字のお教室に通うのが楽しく、学校でもよく貼り出していただいていたのですが、ある日クラスでえばっていた男子に「今日からお前のあだ名、習字だからな」と。。。

姉のお古だった何の変哲もない硯と、当時集めていたきれいな絵柄 (龍など) の墨は今も実家の天袋にしまってあります。

その頃は、こんなにもたくさんの硯がこの世に存在するとは考えもしませんでした。

くまねこ堂の倉庫で硯や墨を見かけるたびに、「あ、 」と思い、手に取りたくなります。

」と思い、手に取りたくなります。

byキョーコ

神奈川県鎌倉市にて、中国の古い塗漆ものの唐筆をお譲り頂きました

神奈川県鎌倉市にて、中国の古い塗漆ものの唐筆をお譲り頂きました。

木箱入りになります。

くまきちさん曰く、「そこまで古いものではないですよ!」とのことでした。

年代は不明ですが、かなり年季が入っているように見えます。

唐筆は高級なものになると螺鈿や象嵌が繊細に施されています。

こちらは塗漆(としつ)ものでして、1周5.5センチほどですが、手描きの絵柄はうまい具合にぐるりとつながっています。

山を背景に横笛を奏でる人、見物する人などが描かれており、なかなか風流です。

線描の縁は光沢があり、金のように見えます。

また、キャップの先と筆尻にはそれぞれ福・壽と入っています。

御目出度いお品だったのでしょうか。

さて、 見た目は良く似ている唐筆と和筆は具体的にどう違うのでしょう。

和筆は、余分な毛や逆毛を取り除いて筆先を整えてから束になっている根元を強く締めるので、後々の毛の抜けが少ないそうですが、唐筆は筆先をのりで固めてから最終工程で余分な毛などを取り去って筆先を整え松脂で根元を固めるため、おろしたての筆先は引っ張れば毛が抜けてしまうのだそうです。そのため、使用法としては、軸の方を捌かずに墨をしっかりつけて固めるのだそうです。

くまねこ堂では筆と同時に古い硯も時折入荷します。

次回はその中から数点を順にご紹介させて頂きます。

byキョーコ

余談 マツコの部屋 頭突き記念日

野良5年保護施設9ヶ月のマツコが家に来てもうすぐ3ヶ月です。

この間いろいろなことがありました。

マツコは大きな身体に似合わずとてもシャイな性格です。

来てすぐの頃はケージにひきこもっていましたが、まもなく私に頭突きをしてくれるようになりました。(頭突き=甘え・愛情表現など)

それから遅れること1ヶ月、夫にも頭突きを。その時の夫の喜びようったら、、、

その数日後、羽毛布団にも。

夫と羽毛布団の順番が逆でなくてヨカッタ、、、と心の中で思ったのでした。![]()

byキョーコ

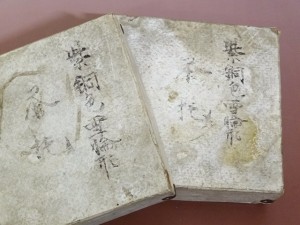

東京都文京区で、古い錫製品 紫銅色雪輪形の茶托をお譲り頂きました

東京都文京区で、古い錫製品 紫銅色雪輪形の茶托をお譲り頂きました。

一箱に5枚ずつの計10枚揃いです。

チラリ。裏側のプロポーションもなかなか良いです。

雪輪形とは、6角形の雪の結晶を図案化した文様で、縁の6か所に小さな丸模様が入っています。

煎茶器以外にも皿や鉢などにはこの文様がたくさん見られるかと思います。

雪は豊作の前兆/吉兆であったそうなので、とても縁起の良い柄なのでしょう。

この茶托、明るい色の机に置きますと、丸く開いた穴の部分が際立ってステキです。

木箱でなく紙箱だったのですが、角にはヤブレ止めに金具がつけられているお陰で、いずれにもヤブレはありませんでした。ちょっとしたことですが細部まで気が行き届いていて粋だなと思いました。

byキョーコ

東京都杉並区で、古い黄銅のいぶし銀茶壺/茶入れをお譲り頂きました

東京都杉並区で、古い黄銅のいぶし銀茶壺/茶入れをお譲り頂きました。

打出丸鎚目文で、 底には、「いぶし銀 黄銅 銀川堂」と彫られています。

経年により黒く変色していますが、ふたの内側に光沢が残り当時の面影が、、、

黄銅( 真鍮 )は金色の光沢をもつことから、金の代用品として仏具や金管楽器、工業用品などにも使われてきました。鋳造・加工が容易なのだそうです。

この茶壺はいぶし銀とも銘が入っていますから、外側がいぶし銀の落ち着いた仕上げに対し、内側に黄銅の金の光沢が入り、色彩のコントラストが見られたのかなと想像します。

そして、茶壺と言えば、、、子どもの頃に「ずいずいずっころばし~茶壺に追われてドッピンシャン」なんて意味も分からず歌っていませんでしたか?この歌詞には以下のような由来があるのだそうです。

「江戸時代、現在の京都府宇治市の名産品である宇治茶を徳川将軍家に献上するための茶を詰めた茶壺を運ぶ行列が行われ、東海道や中山道の街道筋では「茶壺道中」と呼ばれた。幕末まで続いたこの行事は、江戸時代中期に徳川吉宗の倹約令が出るまでは行列の規模が年々ふくれあがり、その数は一時は数百人から数千人にも達したという。田舎の大名行列を凌ぐ茶壺の行列の様子は、現代でも童歌のずいずいずっころばしで歌い継がれている。」(Wiki)

由来については諸説あるようですが、茶壺道中なるものがあったのは事実。

今では考えられませんね!

byキョーコ