買取事例

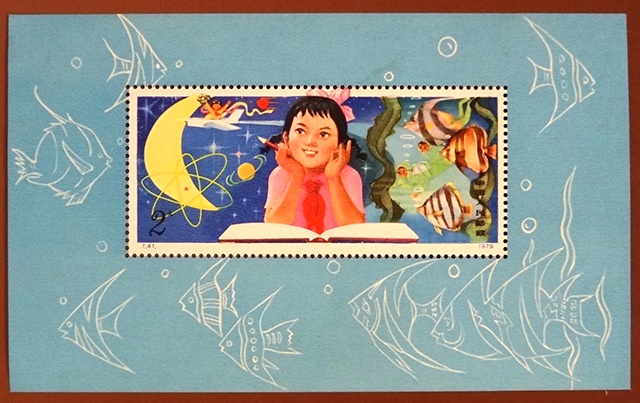

中国の古い切手をお譲り頂きました。

東京都大田区で、中国の古い切手をお譲り頂きました。

14.8×9センチのシートの中に1枚だけドーンと入っています。

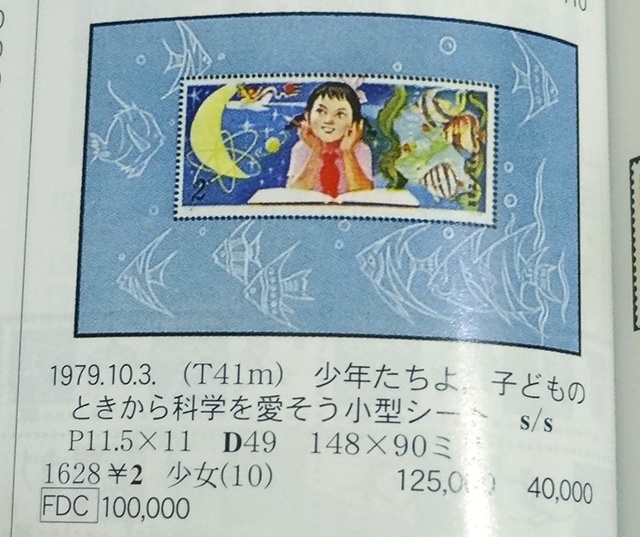

くまきちさんが「コレ、載ってるでしょー」と中国切手のカタログを見せてくださいました。

(外国切手カタログ 新中国切手 2009 財団法人日本郵趣協会発行)

「少年たちよ、子どものときから科学を愛そう 小型シート」1979年10月発行

あら、コレちょっと、、お高くありませんか??

発行枚数が少なく人気のシートのようです!

こちらの切手もアルバムにいっしょに挟まっていました。

カタログによりますと、こちらは「全国青少年科学技術作品展覧会」1979年10月発行。

上の絵柄の女の子と同様、少年少女たちは首元に赤いスカーフを巻いていますね。「紅領巾」と呼ばれる赤いネクタイで、 中国少年先鋒隊の隊員たちを表すようです。→Wiki

中国切手は高値がついている人気の絵柄がいろいろあるようです。

「おとうさんのコレクション、もういらないよねー! 」なんてうっかり捨てないようにくれぐれもご注意くださいませ!

」なんてうっかり捨てないようにくれぐれもご注意くださいませ!

byキョーコ

にじみ絵と版画のクリスマスカードをお譲り頂きました。―その5―

西東京市で、古いクリスマスカードをお譲り頂きました。―その5―

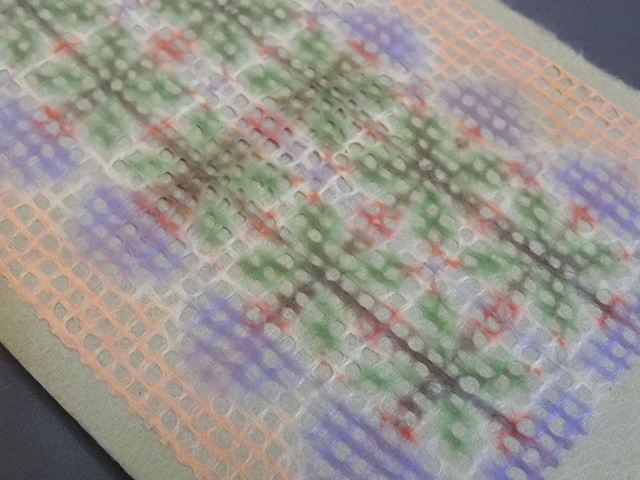

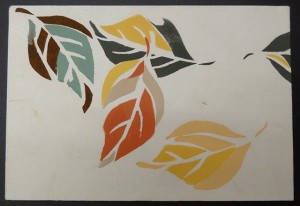

前回まで、浮世絵や手製の木版などのクリスマスカードをご紹介させていただきましたが、最終回の今日は手製のにじみ絵と版画がついたカードになります。

和紙のにじみ絵、美しいです!

絵柄の部分は木版画です。水色のリボンでひとつひとつ丁寧に綴じられています。

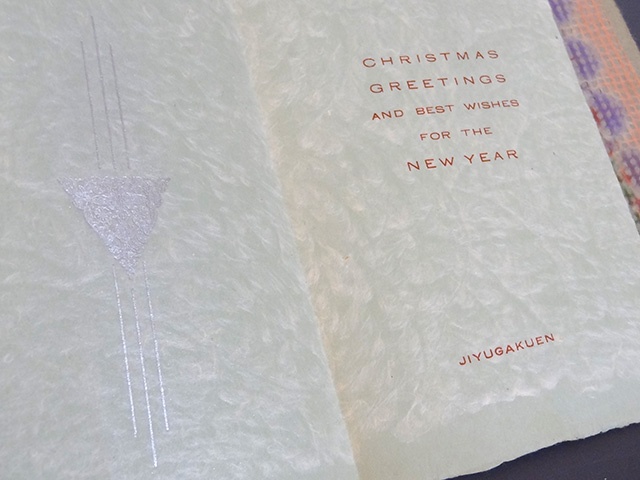

中はグリーティングメッセージ。自由学園とプリントされています。

5回にわたってご紹介させていただきましたが、書きかけのものも含め他にもたくさんありました。

学校の先生をしておられた元の所有者の方は、毎年たくさんのカードを生徒たちから受け取り、また、ご自身も国内外のたくさんのお知り合いの方々へ送っておられたようです。

きっと相手を思い浮かべながら 一言一言メッセージを添えていらしたことと思います。

私はこの方にお会いしたこともなければ存じ上げるわけではありません。ですが、1枚1枚拝見しながら人との関わりをとても大事にされていた方なのだなと、先生のお人柄を感じずにはいられませんでした。

Byキョーコ

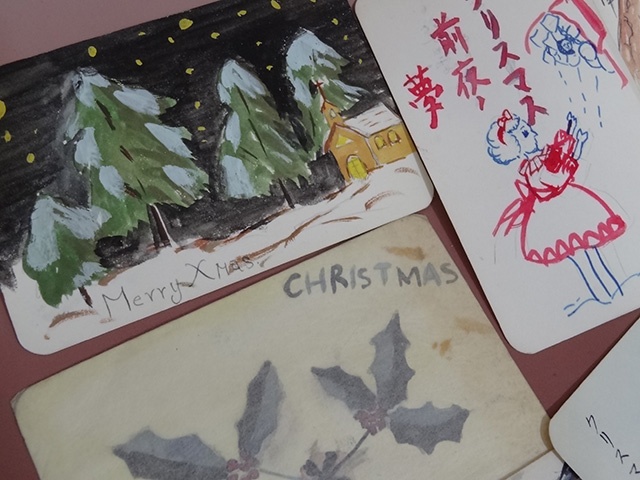

手書きのクリスマスカードをお譲り頂きました。―その4―

西東京市で、古いクリスマスカードをお譲り頂きました。―その4―

前回まで木版画のクリスマスカードをご紹介させていただきましたが、今回は手描きのクリスマスカードです。

水彩や色鉛筆などで1枚1枚丁寧に描かれています。

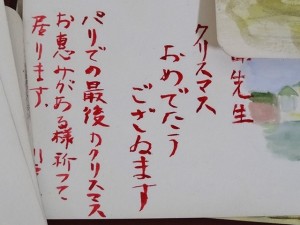

他にもまだたくさんあるのですが、めくっているうちにこんなメッセージがありました。

なるほど!

このたくさんのカードの持ち主は学校の先生で、パリにお住まいなのですね。

渡仏前の教え子たちが毎年先生に手製のカードを送っていたのでしょう。

「パリでの最後のクリスマス」とありますから、先生は少なくとも2年か3年はパリにいらしたのかもしれません。

生徒たちの心のこもったカードを帰国の際に持ち帰り、先生のご家族もずっと大事にとっていらしたのですね。

これらのカードはいつ書かれたのかはっきりわかりませんが、一緒に保管してあったものは戦前から戦後すぐのものが多かったので、その頃のものかと思います。

当時10代だった生徒たちがこのカードを見たら、さぞかし驚くことでしょう!

Byキョーコ

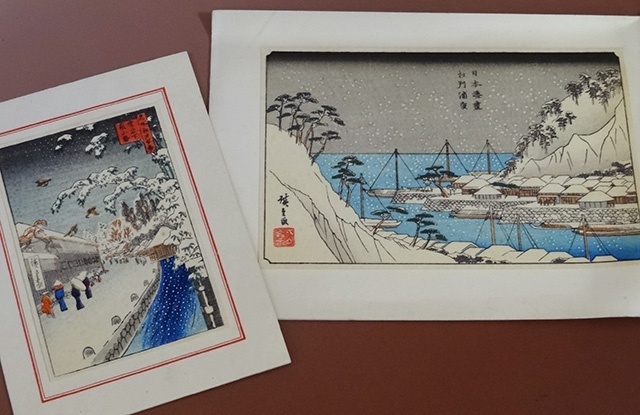

浮世絵のクリスマスカードをお譲り頂きました。―その3―

西東京市で、古い木版画がついたクリスマスカードをお譲り頂きました。―その3―

前回に引き続きご紹介させて頂きますのはこちらです。ズラリ。

広重のミニチュア、五重塔なども入っています。

中を開くと、、、

ステキですねえ、、、メッセージに加え、淡色で絵柄が摺られていました。

この3点のロゴはいろいろでしたが、いずれも内田版。Kyoto Japanとも入っています。

もしかして大正7年創業の内田アート株式会社さんでしょうか。。。

(掛軸・屏風・木版画製造販売や書画・古美術品・浮世絵売買をされているとのことです。もし間違っていたら御免なさい!)

戦後は日本に滞在/訪れる外国人が増えたり、日本企業の海外輸出が増えるなどしたこともあり、浮世絵などをモチーフにしたこれらのカードの需要はとても高く、海外発送もさかんだったようです。

次回はこれらのカードと一緒に保管されていた、子どもたちによる手書きのカードをご紹介させて頂きます。

byキョーコ

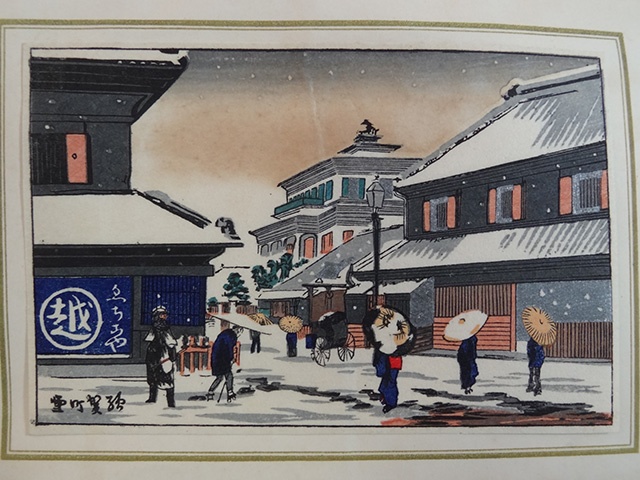

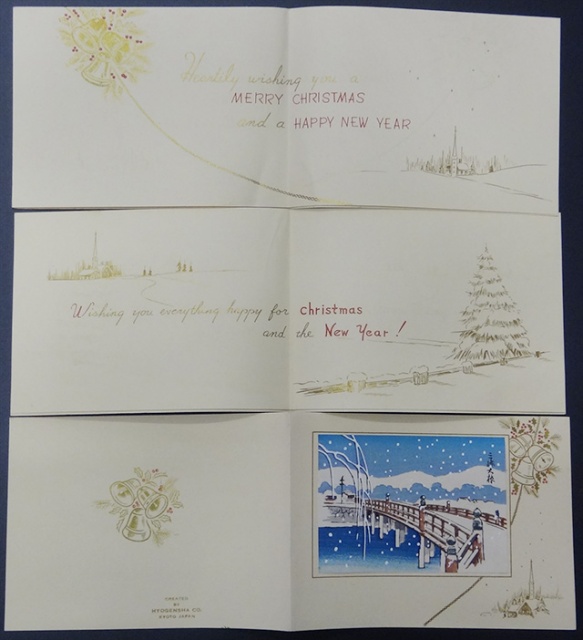

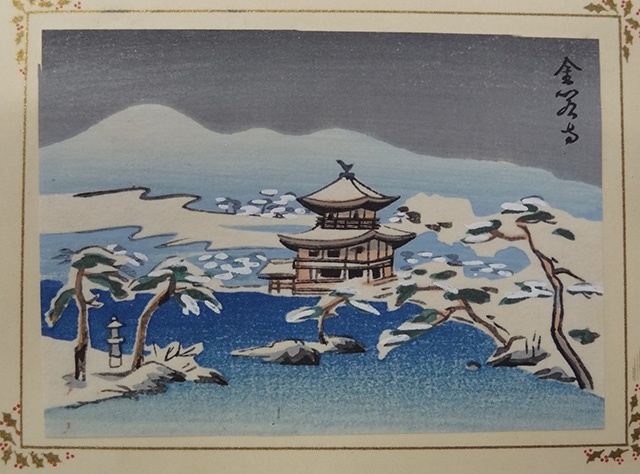

京都の雪景色の木版クリスマスカードをお譲り頂きました。―その2―

西東京市で、古い木版画がついたクリスマスカードをお譲り頂きました。―その2―

前回に引き続き紹介させて頂くカードは、和洋折衷の小ぶりなカードです。

雪景色の三条大橋、清水寺、金閣寺など京都の名所が描かれた木版画が、 柊の葉やベル等、金色のイラストに縁どられた中に貼られています。

四つ折りのカードを開くと、 グリーティングメッセージが金字と赤字でプリントされていました。

浮世絵のような木版画にメリークリスマス!とは何だか不思議なバランスですが、日本から海外に発送するクリスマスカードとして喜ばれていたのでしょう!

制作は京都の表現社さん。創業は昭和8年、社名が表現社になったのは昭和25年だそうです。

毎年色々な絵柄をコレクションしたくなるようなステキなカードです。

つづく、

byキョーコ

自由学園の木版クリスマスカードをお譲り頂きました。ーその1ー

西東京市で自由学園の古い木版クリスマスカードをお譲り頂きました。―その1―

1921年創立の自由学園にお勤めだった方からお譲り頂いたものです。

浮世絵から手製のものまで味わいのあるカードが幾種類もあり、目移りしてしまいましたので、数回にわけてご紹介させて頂きます。

まずは、自由学園のオリジナルデザインと摺りによるカードです。

絵柄は1930年建設の自由学園南沢キャンパス(東京都東久留米市)のようです。

設計はフランク・ロイド・ライトの弟子、遠藤新で現在は東京都選定歴史的建造物です。

このカードで目を引くのは余白と色彩です。シルバーがぴっと入っていたりして カッコイイー!と思いました。

よく見ると版と筆書きと混在しているようです。

もしかしたらこの余白は版を重ねる途中で未完成ということもあり得るのかもしれませんが、、、恐らく完成品です。

生徒に主体性を持たせる校風だった自由学園のことですから、このカードの原画やプリントも当時の生徒が担当したのかもしれませんね!

クリスチャンだった思想家の羽仁もと子と羽仁吉一夫妻が設立した学校だけあって、クリスマスカードには毎年趣向を凝らしたのでしょう。

次回はガラリと趣の違う和風のカードをご紹介します。お楽しみに!

byキョーコ

戦前ドイツの豪華客船ブレーメンのランチメニュー表をお譲り頂きました

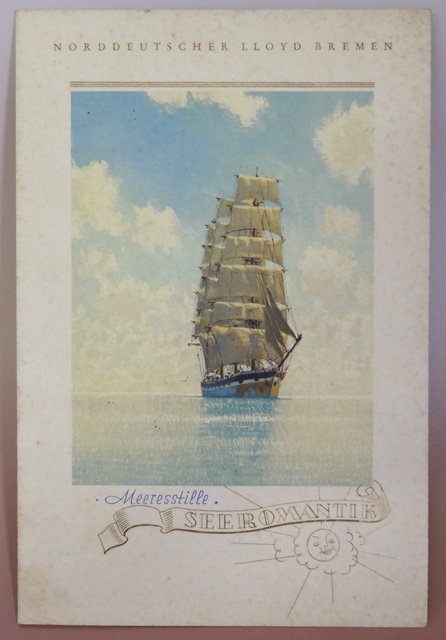

西東京市で、戦前ドイツの豪華客船ブレーメン号のランチメニュー表をお譲り頂きました。

ブレーメン客船(NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN)の絵がメニュー表の表紙を飾っています。

カードを広げると23×31センチほどのしっかりしたつくり。

左側にはドイツ語、右側には英語で表記されています。

どれどれ、、、

ジャガイモがいろいろな調理法で提供されていますね。ベイクド、ボイル、マッシュ、マケール(マッシュポテトを焼いたもの)などなど。 、さすがドイツ!

また、各国の乗客が乗船する配慮からでしょうか、イタリアンやメキシカンもちらほら。

ムー、、今は夕刻、お腹がグーグー鳴ってしまいます。![]()

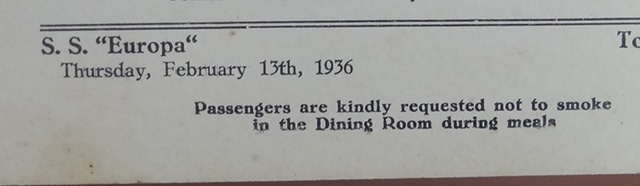

メニュ―下には日付けが印字されていました。1936年2月13日、昭和11年です。

ドイツを出航しニューヨークへ向かう航路途中、定期的に日本へ寄港することもあったようです。

当時、日本からは一体どのような方がどういった用件でこの豪華客船に乗り込んだのでしょう。

昭和11年2月13日といえば、2・26事件の起こる少し前になります。

余談ですが、メニュー表の一番下には食事中禁煙の一文も入っています。今でこそ当たり前ですが、当時からも大事なマナーであったのですね!

感心しました。

Byキョーコ

昭和レトロなクマの振り子時計をお譲り頂きました

東京有楽町で昭和レトロなクマの振り子時計をお譲り頂きました。

仕事中、 達磨大師の置物の方からカチカチカチカチ音がするので何かと思いましたら、その背後でひっそりとくまちゃんが目玉を右に左にしっかり振って稼働中でした。

背面には阿寒湖1985年8月8日とあります。買った日付をお店の方が彫ってくれたのでしょうか。

それにしても、この振り子時計、 昭和感満載で懐かしいです。

1970年代から80年代にかけて、避暑地のペンションやお土産屋さんにはこういったファンシーな木製のグッズがたくさんあったように思います。

ちなみに平成生まれのモモコさんにこれが懐かしく感じるか尋ねてみましたところ、

「平成のものでないことだけはわかりますっ」と率直な感想をいただきました。

ですよねえー、、

巷では「渋カジ」や「女子大生」、「テクノカット」などが流行っていた時代ですから。。。

(ハ!年がばれちゃうわ![]() )

)

byキョーコ

明治期頃の源内焼をお譲り頂きました。

西東京市ひばりが丘で、明治期頃の源内焼をお譲り頂きました。

8月9日の記事「皇室に近しい、由緒ある血筋のお宅」での買取り品ご紹介の第7回目(最終回)になります。

源内焼とは、江戸時代中期頃、マルチな学者、平賀源内が故郷の香川県志度(香川県さぬき市)で広めた鑑賞用の三彩の焼き物です。

明・清時代の中国南部の焼物、交趾焼(こうちやき)がルーツだそうです。

ご紹介させていただく飾り皿のサイズは約25×31センチ。

くまきちさんによると、明治期頃の再興品/オリジナルではないかな、とのことでした。

浮彫の凹凸で絵柄が表現されていて、かなり独特な焼きなのですね。

他の源内焼を拝見しますと、緑をベースにしたものが多く、いずれにも絵柄や文様が美しく入っています。

縁に凝っているのが特徴のひとつであるとのことで、なるほど、ご紹介のお品も中の絵柄を引き立てる額縁のごとく、手数がかけられているように感じます。↓

当時、高貴な家柄の個人宅で所蔵されていたため、市場に出回ることがほとんどなく、評価されるまでには大分時間がかかったのだそうです。

この飾り皿もその中の一枚であったのでしょうか。。。

明治以降、残念ながら源内焼は衰退してしまったそうですが、香川の焼き物にはその面影を残すものもあるそうです。

ある一軒のお宅から買い取らせて頂いた品々を7回に分けてご紹介させていただきました。

初めて拝見する貴重な工芸美術品ばかりで、私も勉強にもなりました!

byキョーコ

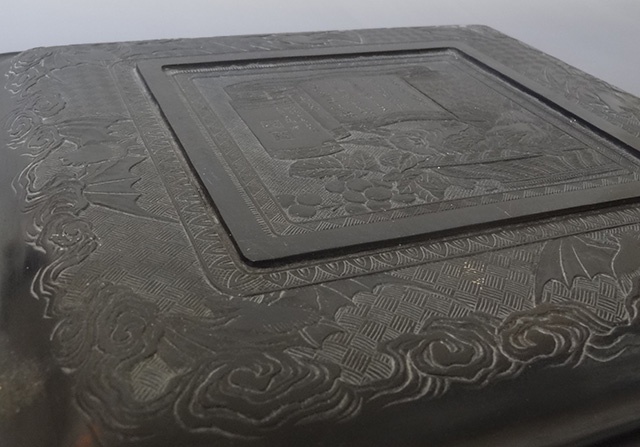

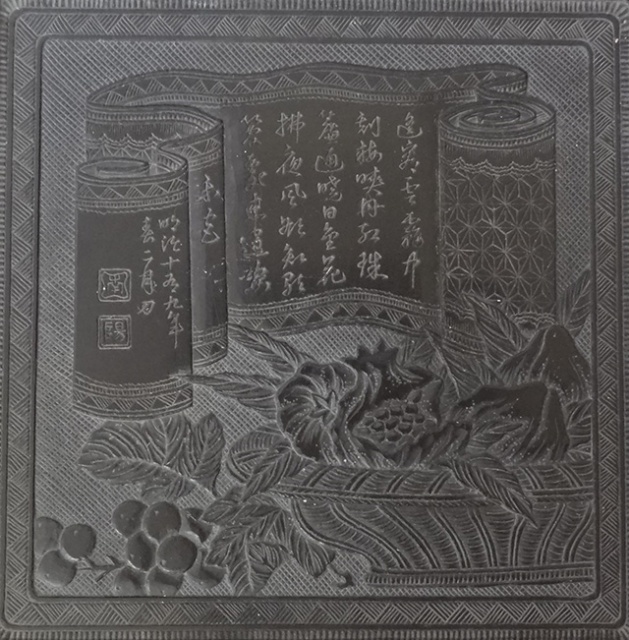

明治期の擬堆黒のお盆をお譲り頂きました。

西東京市ひばりが丘で、明治期の擬堆黒のお盆をお譲り頂きました。

8月9日の記事「皇室に近しい、由緒ある血筋のお宅」での買取り品ご紹介の第6回目になります。

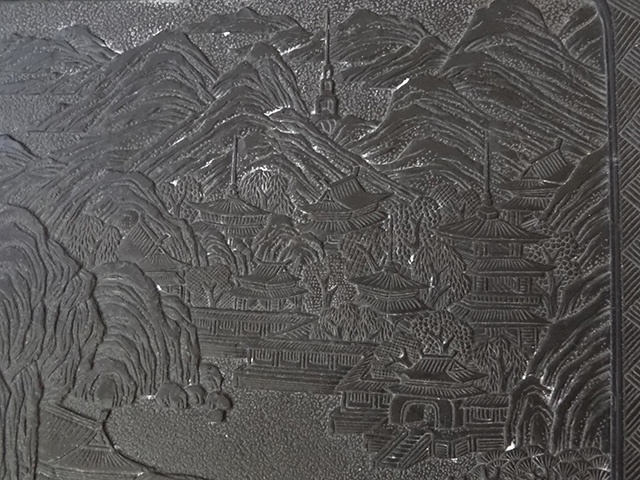

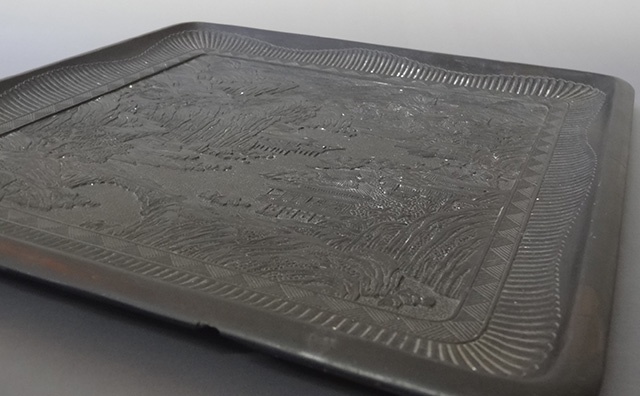

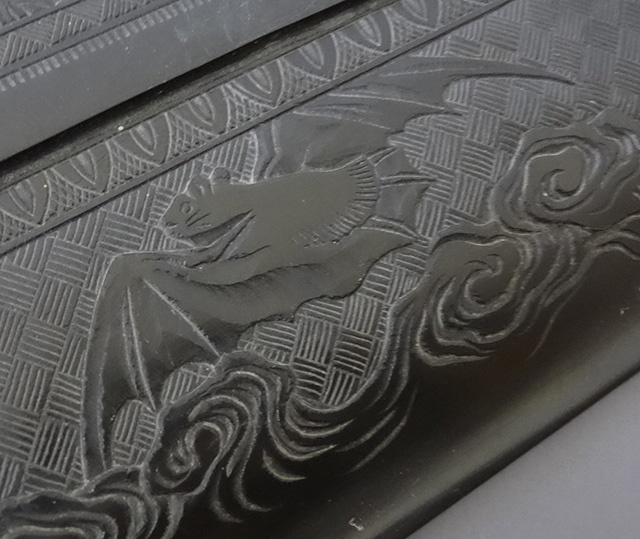

表面には山水画、裏面には中国で福の気を表すといわれている蝙蝠(こうもり)や霊芝(れいし)、果物など、縁起物の吉祥図案が所狭しと彫り込まれています。

サイズは30×30センチ、重さは1239グラムで、石製?のようです。

裏面 ↓

絵柄だけでなく、書(詩でしょうか)まで刻まれています。

明治十有九年(19年)とありますね。

堆朱や堆黒は漆を何層にも重ねて彫られた中国の漆芸で、くまねこ堂でも時折取扱いがあるのですが、擬堆黒は私初めて拝見しました。高岡漆器の原型となった工芸技術なのだそうです。

堆朱・堆黒などは本当に繊細で、ダイナミックな絵柄の背景に繊細な文様がびっしり入ります。一体どのようにして作業されているのかと思うほど気の遠くなるような仕事量に思えますが、今日ご紹介のお盆も同様、いえ、それ以上の迫力です!

両面に趣の異なる絵柄が施され、大変見応えのあるお品です。

第7回(このお宅での買い取り品、最後のご紹介)につづきます。

byキョーコ