買取事例

東京都千代田区神田にて、純金の大黒像をお譲りいただきました。

東京都千代田区神田にて、純金の大黒像をお譲りいただきました。

日本では 「純金」と「24金」は同じ純度になります。純度99.99%以上のもののみがそう呼ばれます。

アクセサリーなどにある「18金」は金配合率が75.00のものなので、純度が下がってしまいます。

しかし、その分強度が増しますので身に着けるのには向いているのだそうです。

ドラえもんで「金」と言えば、

『大長編Vol.4 のび太の海底鬼岩城』ですね!

最初のコマに出てくる幽霊船にはおよそ20兆円もの黄金が積まれていました。

ぜひご一読を!

ニーミン

東京都板橋区板橋にて、フィギュア・プラモデルをお譲りいただきました

東京は板橋区、板橋にてガンプラと軍艦の模型をお譲りいただきました。

どちらも未組み立て品でございます。

もはや説明不要なほど人気なガンプラですが、今回はRG(リアルグレード)のものも数点お譲りいただきました。

1/144スケールながら部品のディティールは細かく、リアリティ抜群です。

中には赤い「あの機体」の箱も…シャア専用ですよ! シャア専用!

こちらは静岡の模型メーカー(株)タミヤ、(株)青島文化教材社、(株)ハセガワウォーターラインの

三社共同開発という形で発売されているウォーターラインシリーズです。

最近では「艦隊これくしょん」の艦娘のパッケージ版の商品も販売されているので、

模型屋さんでご覧になった事のある方も多いのではないでしょうか。(ちなみに、「ウォーターライン」とは船の喫水線のこと、水に浮いている船体の水面と接する線の事です。)

この模型のシリーズは喫水線の下、水に入っている艦底の部分を省略しているシリーズとなっています。

洋上にあるかのような臨場感のあるディスプレイがしやすく、模型&軍艦好きにはたまらないシリーズではないでしょうか。

改めてまして、今回はお譲りいただきましてありがとうございました!

またご縁等ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

byタノ

東京都台東区にて、初代 徳田八十吉の九谷焼 南画捻瓢形徳利をお譲りいただきました。

東京都台東区にて、初代 徳田八十吉の九谷焼 南画捻瓢形徳利をお譲りいただきました。

初代 徳田八十吉(1873年 – 1956年)

1873年(明治 6年) 石川県小松市生まれ 実家は染色業

1890年(明治23年) 九谷窯元の画工になり、松本佐平(佐瓶/義兄)に師事

1922年(大正11年) 東宮殿下御成婚 花瓶製作献上

1928年(昭和3年) 御大典 万歳楽置物製作献上

1953年(昭和28年) 無形文化財技術者に指定

1956年(昭和31年) 逝去 享年82歳

再興九谷の吉田屋窯(よしだやよう)風の作風が持ち味です。

初代から伝統的九谷焼上絵具の調整法や上絵付技術を習得した孫の三代 徳田八十吉は、伝統的な九谷の色釉に独自の工夫を加えた彩釉磁器(さいゆうじき※)で高く評価され、人間国宝に指定されました。

三代目は2009年逝去、翌年長女の順子氏が四代目を襲名し、現在ご活躍です。

※彩釉磁器(さいゆうじき):本焼きした磁器素地に色釉を施して焼き付ける陶芸技法

byキョーコ

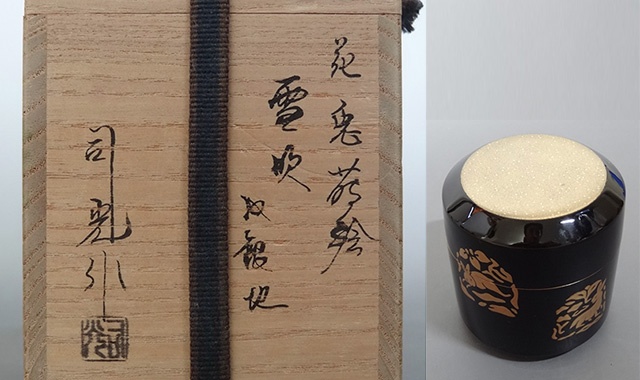

東京都港区にて、細川司光作 花兎蒔絵 雪吹 内銀地をお譲りいただきました。

東京都港区にて、細川司光作 花兎蒔絵 雪吹 内銀地をお譲りいただきました。

前回ご紹介の大棗と同じ作家さんの作ですが、こちらは花兎文様による軽やかな雰囲気の棗となっています。

蓋の甲には金がかぶせてあり、まるで満月のようです。

花兎の図案は、中国、インド、スキタイの国々から室町~桃山時代にかけて渡来した織物の文様で、

植物と動物、すなわち静と動とを組み合わせる文様形式は古く中国で好まれたものだそうです。

日本では茶人たちに大変愛好されました。

細川司光

1941年 石川県生まれ

1969年 山中町漆器蒔絵師見習い

1974年 蒔絵師として独立

1978年 山中町漆器工芸展入選

1983年 山中町漆器蒔絵師作品展で最優秀賞受賞

byキョーコ

東京都港区にて、細川司光作 塩釜蒔絵大棗 内梨子地をお譲りいただきました。その1

東京都港区にて、細川司光作 塩釜蒔絵大棗(なつめ) 内梨子地をお譲りいただきました。その1

浜一面の松にはふっくらと金が乗り、浜辺の小舟の荷は螺鈿で表わされています。

塩釜蒔絵は、かつて日本各地の浜辺で行われていた製塩の様子を、

海辺ののどかな風景としてと図案化したものです。

(宮城松島近くの塩竈の浦を描き表わした、とする説もあるようです。)

細川司光

1941年 石川県生まれ

1969年 山中町漆器蒔絵師見習い

1974年 蒔絵師として独立

1978年 山中町漆器工芸展入選

1983年 山中町漆器蒔絵師作品展で最優秀賞受賞

byキョーコ

東京都目黒区にて、人間国宝 金城次郎の壺屋焼 水滴をお譲りいただきました。

東京都目黒区にて、陶工 金城次郎の壺屋焼 水滴をお譲りいただきました。

金城 次郎は重要無形文化財「琉球陶器」保持者で、沖縄県で初の人間国宝です。

壺屋焼(つぼややき)とは、沖縄県那覇市壺屋地区や読谷村などで焼かれる陶器です。

皆さまご存知シーサーも代表的な壺屋焼きです。

明治から大正期、有田焼きなど手ごろな焼物が流通したことにより、壺屋焼きは一旦低迷しますが、

大正後期、柳宗悦らが主導した民芸運動によって再び見直され、今に至ります。

金城 次郎(きんじょう じろう)

1912年(大正元年)那覇市与技生まれ。

1925年(大正12年)壺屋の名工 新垣栄徳に入門。

1946年(昭和21年)那覇市壺屋に築窯。濱田庄司、河井寛次郎らの指導を受ける。

1972年(昭和47年)沖縄本土復帰。読谷村に移住し築窯。

1973年(昭和48年)国画会会員に。

1981年(昭和56年)勲六等、瑞宝章を受章。

1985年(昭和60年)人間国宝に認定、沖縄県功労章受章。

1993年(平成5年)勲四等瑞宝章受章。

2004年(平成16年) 没。享年92。

(上記は那覇市伝統工芸館、Wikipediaの金城次郎や壺屋焼きのページを参照させていただきました・)

byキョーコ

東京都台東区にて、十二代田原陶兵衛造 深川萩 水指をお譲りいただきました

東京都台東区にて、十二代田原陶兵衛造 深川萩 水指をお譲りいただきました。

鵬雲斎書付けです。

拝見する角度によって表情が変わり、全体的に優しくおっとりとした雰囲気があります。

同封されていた栞によると、

「深川焼きの田原家は、元赤川姓、先祖は文禄、慶長の役で李朝より渡ってきた陶工・李勺光の弟子赤川助左衛門で、萩藩御用窯三之瀬焼物所開窯者の一人である。

復員後兄について陶技を磨き、昭和31年に12代陶兵衛を襲名。

~省略~

茶道にも精通し、陶兵衛井戸、粉吹などに、謙虚、温厚な人柄が忍ばれる作品が多い。」

とあります。

十二代 田原 陶兵衛(たはら とうべえ)

1925年 山口県長門市に生まれる。

1944年 旧制山口高等学校在学中に召集を受け、満州に渡る。

1945年 シベリア抑留。

1948年 抑留先のシベリアから復員。長兄11代田原陶兵衛に後継者不在の為家業を継承。

1956年 12代田原陶兵衛を襲名。

1972年 日本工芸会正会員。

1981年 山口県の無形文化財保持者に認定。

1991年 66歳没。

(略歴はWikipediaを参照させていただきました)

byキョーコ

東京都杉並区荻窪で、人間国宝 酒井田柿右衛門の花瓶をお譲りいただきました。

東京都杉並区荻窪で、人間国宝 酒井田柿右衛門の花瓶をお譲りいただきました。

柿右衛門の作品は、2014年にもご紹介しております。

「えもん」といえば、ドラえもんですね。

というわけで、「くまねこ堂 古書サイト」「骨董サイト」ともに、

わたくし「ニーミン」がブログを書かせていただく際には、内容に則したドラえもん話を載せていきたいと思います。

ニーミン

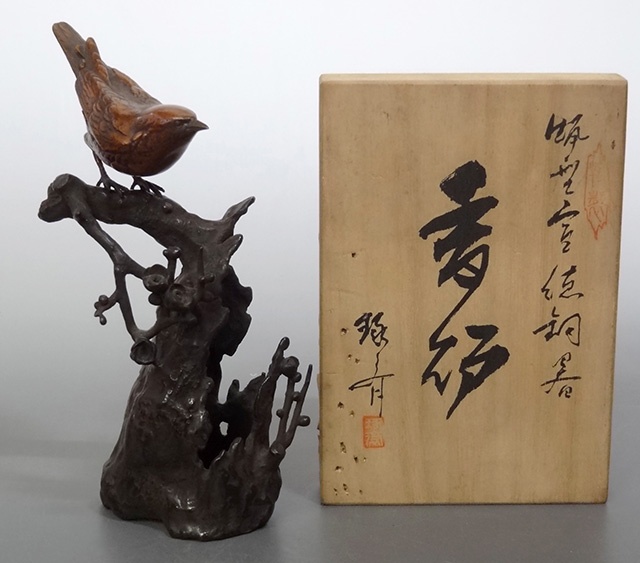

東京都新宿区にて、佐渡蝋型鋳金名工 本間琢斎作 蝋型宣徳銅器の香炉をお譲り頂きました

東京都新宿区にて、佐渡蝋型鋳金名工 本間琢斎作 蝋型宣徳銅器の香炉をお譲り頂きました。

梅に鶯 でしょうか。

佐渡蝋型鋳金は、県指定文化財、無形文化財です。

はじまりは、初代本間琢斎(ほんまたくさい)が弘化4年(1847年)に佐渡奉行中川飛騨守より委嘱されて大砲を鋳造し、砲身の模様を蝋型で鋳造したことであると言われています。

明治維新後は、工芸美術品として花瓶・文房具・仏具・香炉などを制作、その芸術性を高く評価され内外で数々の賞を受賞。

佐渡の鋳銅作家には、初代に師事した二代本間琢斎(~1904)、初代宮田藍堂(1855~1919)や真藤玉真、清水湘斎、三浦研斎、土屋宗益らがいます。

なお、初代宮田藍堂門下には、後に重要無形文化財技術保持者として認定された佐々木象堂(1884~1961)がいます。

本日ご紹介の本間琢斎は、現在6代目が技術を継承し、ご活躍です。

(上記は「佐渡の歴史・文化・自然」内、指定文化財のページや、「新潟県生涯学習情報提供システム」内、佐渡蝋型鋳金のページを参考にさせて頂きました。)

byキョーコ

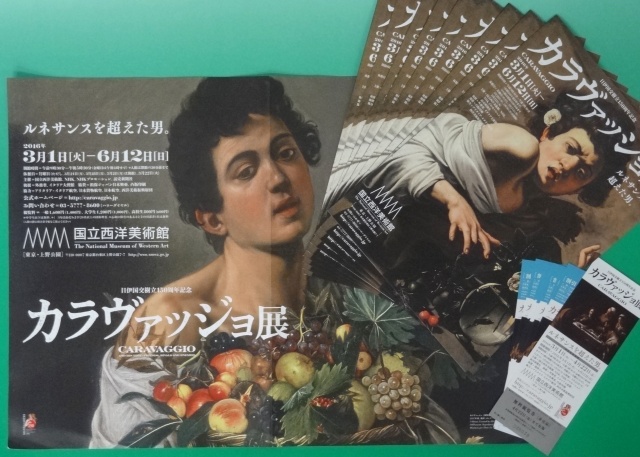

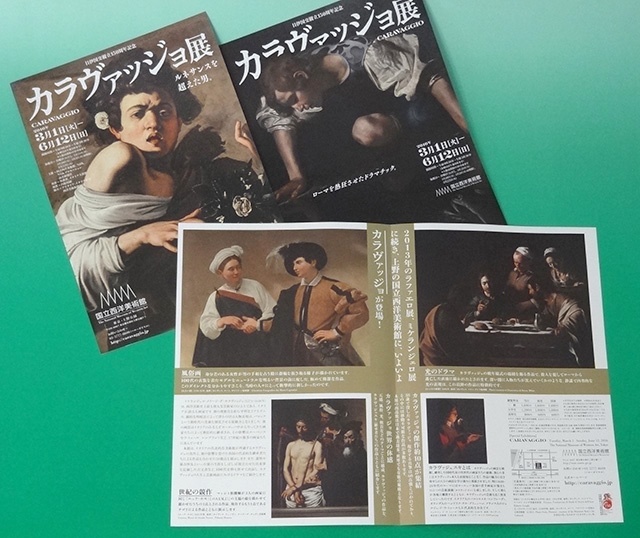

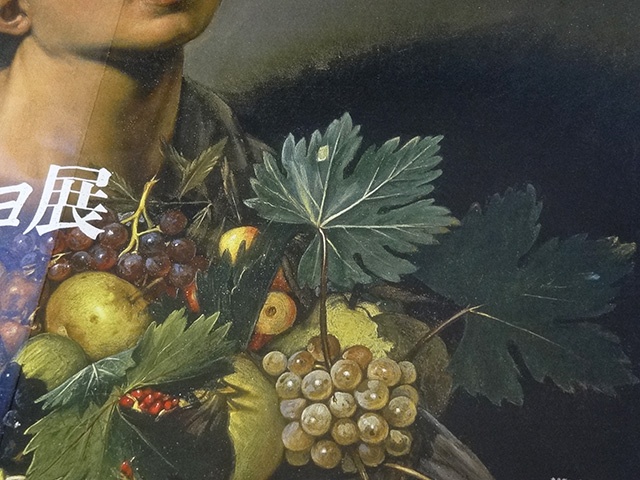

国立西洋美術館 日伊国交樹立150周年記念「カラヴァッジョ」展のポスター・リーフレットを頂きました。

国立西洋美術館 日伊国交樹立150周年記念「カラヴァッジョ」展のポスター・リーフレットを頂きました、

どうもありがとうございます!

38歳でこの世を去った天才カラヴァッジョ。

リーフレットの記載によると、現存する真筆数はたったの60点強で、移動不可能な作品が多数あるのだそうです。

今回展示される希少な傑作10点は、日本で過去最多、世界でも有数の規模となります!!

これは観に行かねば!!!

カラヴァッジョの画法を学び継承した画家たち、カラヴァッジェスキの作品もあわせて展示されます。

2016年3月1日~6月12日 東京 上野 国立西洋美術館

日伊国交樹立150周年記念「カラヴァッジョ」展

詳しくは国立西洋美術館HPをご参照ください。→ http://caravaggio.jp/

byキョーコ