買取事例

千葉県内にて竹細工名人・梶原光峰の蟲籠花入をお譲り頂きました

千葉県内にて竹細工名人・梶原光峰(かじわらこうほう)の虫籠花入をお譲り頂きました。

梶原光峰・・・昭和10年大分県日田市出身、日本工芸会正会員。

竹や籘、漆等を素材に繊細な花籃を作る作家さんです。

日本工芸会賞 花籠「半月」

OAB大分朝日放送賞 花籠「窓灯」

正会員賞 花籃「灯」

正会員賞 飛越編花籃

NHK会長賞 飛越編花籃「雨」

など、受賞歴多数です。

作家さんについてもっと詳しく調べたかったのですが、あまり情報を得られず残念に思っていましたら、今回ご紹介の虫籠と同じものをいつも床の間に飾られていた方のブログを発見しました。

毎回お花の生け方がとってもステキなのです。

書き手の方のプロフィールには華道茶道をたしなまれているとあり、花器もたくさんお持ちでした。ステキです。。。

昨年、念願だったペット可の部屋に引っ越しをし、今は猫のマツコと暮らしていますが、次は(いつかは)床の間のある部屋で、季節のお花を楽しんでみたいです!

byキョーコ

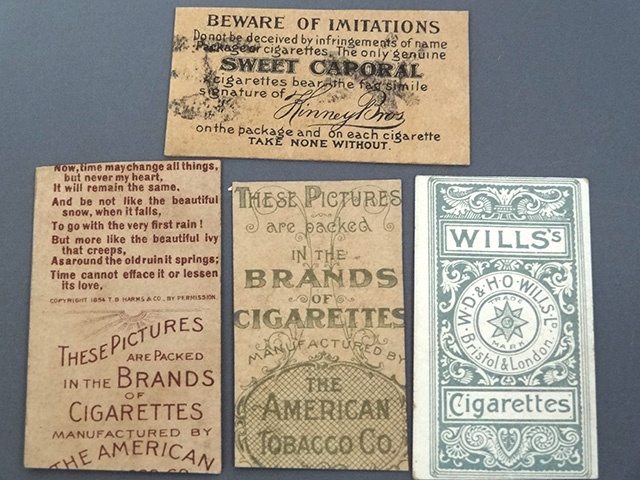

東京都内にて明治期頃のシガレットカードを多数お譲り頂きました

明治期頃のシガレット(タバコ)カードを多数お譲り頂きました。

煙草カード(シガレットカード)とは、紙巻たばこのパッケージにおまけとして入っていたものです。歴史は古く、19世紀の中葉以降から欧米で、日本では明治になってから。

当時からコレクターズアイテムであったようです。

日本は長らく煙管(きせる)による喫煙でしたが、明治期に紙巻き煙草が入ってくるようになって製造販売が始まり、京都で最大手だったのがこの村井兄弟商会です。

花札とトランプをかけあわせた図案がユニークです。

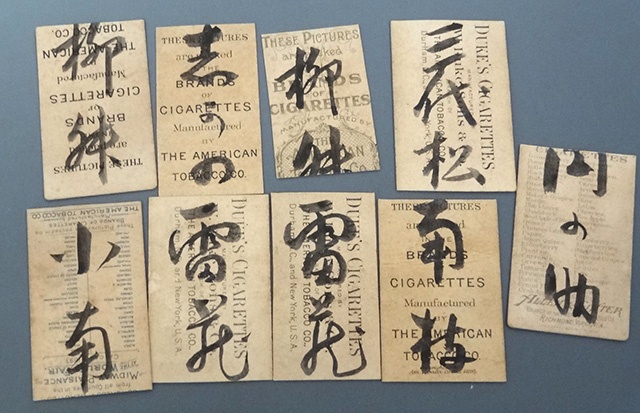

ほかにウィルズ社/Wills Cigarettes(英国)、The American Tabacco Co(アメリカ)、SWEET CAPORAL(アメリカ)、デューク社/DUKE’S CIGARETTE(アメリカ)、Allen & Ginter Cigarette(アメリカ)などのカードもありました。

それにしてもなんでしょうか、このカキコミは。。。

たばこと塩の博物館には3500枚を超えるカードが収蔵されているそうです。

Webサイトには大変詳しく 煙草カードの歴史が掲載されていました。

ご興味のある方はどうぞ!

ちなみに博物館自体は4月25日リニューアルほやほやです。

この博物館には一生ご縁がないように思っていたのですが、以前ブログでも紹介させて頂いた喫煙具などの展覧会も開催されていたようです。

くまねこ堂の買い取り品ド真ん中も取り扱う博物館だったとは。。。

今さらですが気付けてよかったです。

今度行ってみようっと。

byキョーコ

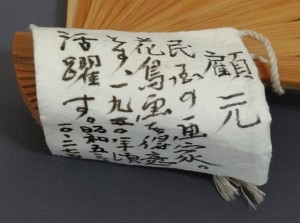

象牙と黒檀:東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 7

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面(扇子)を多数お譲り頂きました 7

本日は親骨が象牙のもの、黒檀(紫檀?)のものと2本のご紹介です。

ひとつはかなり年季の入った刺繍入りの布袋に入っていました。

↓ ハッとするようなピンクと紺地

他の扇面は肉筆でしたが、これは版画のようでした。

暗い中にコオロギが。

縁には銀が貼られていたようですね。酸化して黒くなっています。

駆け足でご紹介した中国の古い扇面、他にもまだたくさんありましたが、早くもくまねこ堂倉庫から旅立っていきました。

さようなら~

次回は明治時代のたばこカードのご紹介です。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

竹製と黒檀:東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 6

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 6

本日は素材の違う2種類(竹製と黒檀)で作られた扇面/扇子をご紹介いたします。

↓ 親骨が波打ったような彫になっているため、にぎり心地が良かったです。

次回が最後の扇面のご紹介になります。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

彫細工3:東京都内にて、湘妃竹(斑竹)等で作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 5

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面(扇子)を多数お譲り頂きました 5

この扇面のご紹介初回でも触れましたが、竹の模様・名称は中国では湘妃竹、梅鹿竹、鳳眼竹などと呼ばれるようです。

今回ご紹介のものは目がびっしり!趣があります。

次回もどうぞお楽しみに!

byキョーコ

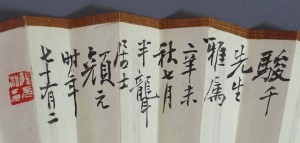

彫細工2:東京都内で、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 4

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面(扇子)を多数お譲り頂きました 4

本日も 湘妃竹(斑竹) と親骨に彫細工のある物を1本ずつご紹介いたします。

次回もどうぞお楽しみに!

byキョーコ

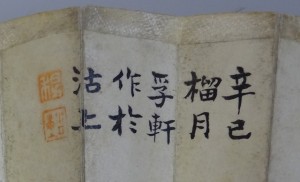

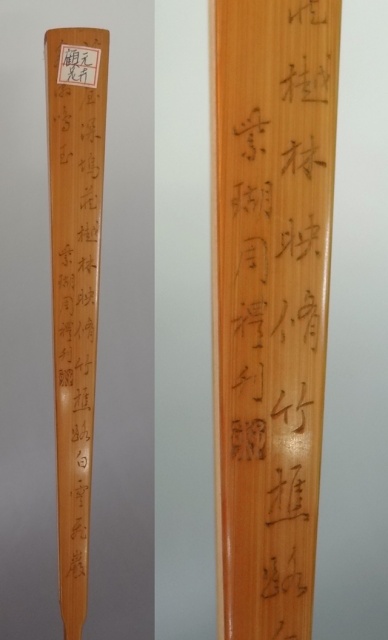

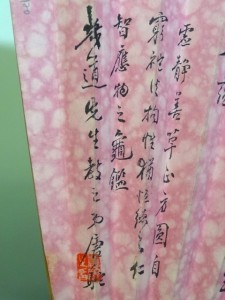

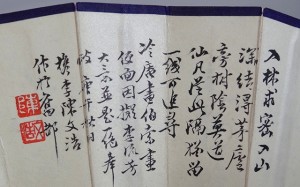

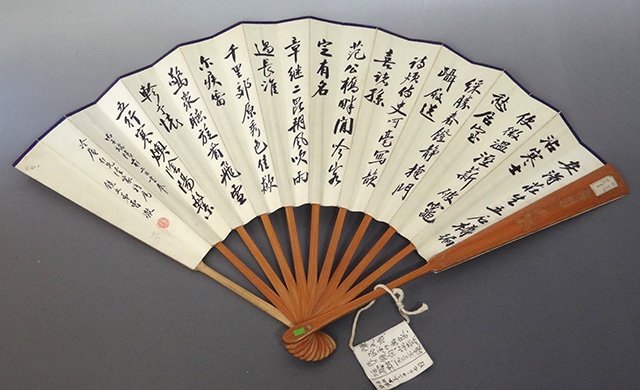

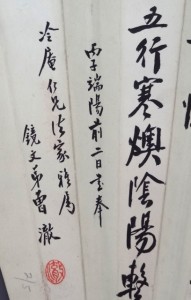

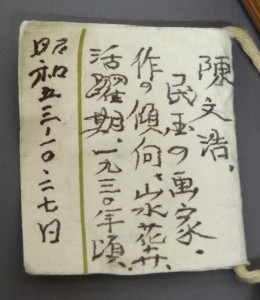

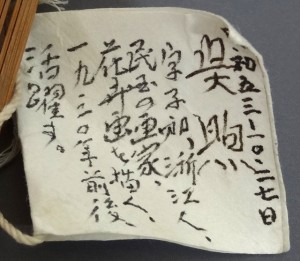

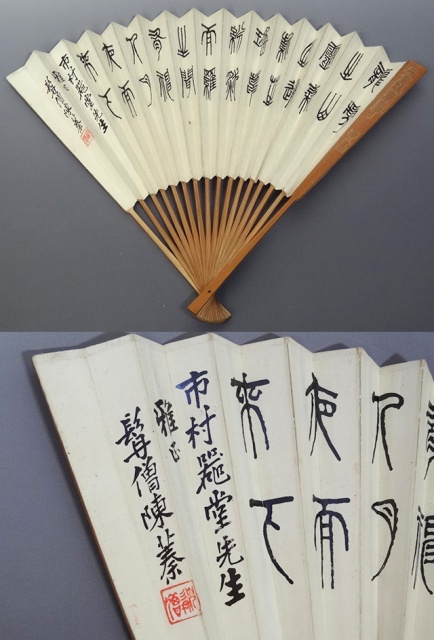

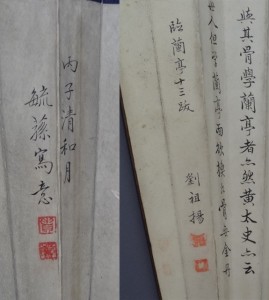

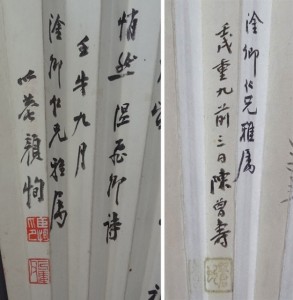

彫細工:東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 3

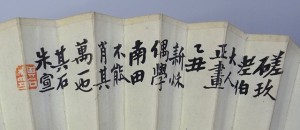

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面(扇子)を多数お譲り頂きました 3

いずれも竹で、湘妃竹(斑竹)と親骨に彫細工のあるものになります。

覚書には前回までと同様に昭和53年頃購入、1930年頃活躍の作家(陳曽寿・陳文浩)とあります。

まだまだ続きます!

byキョーコ

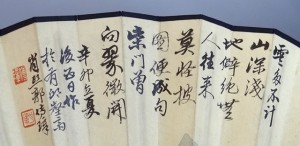

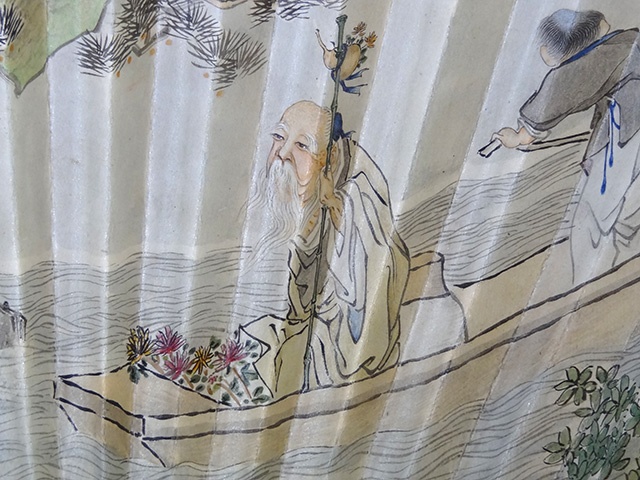

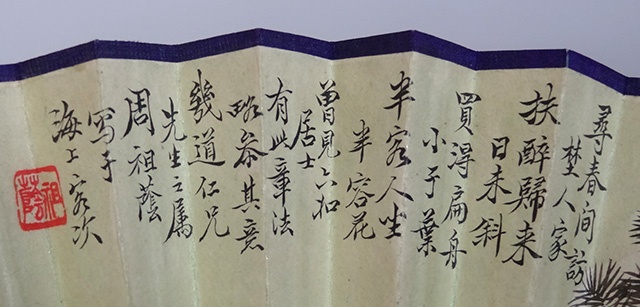

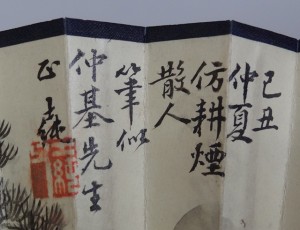

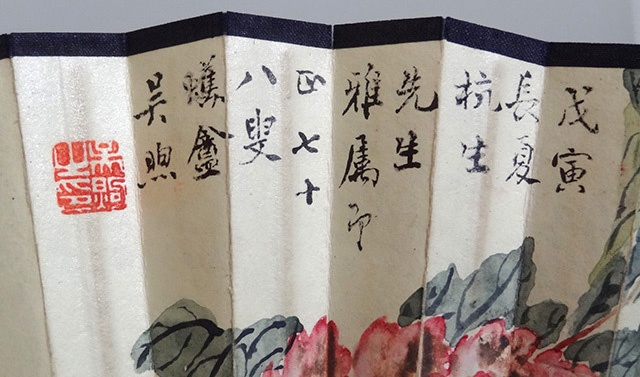

牡丹と馬:東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 2

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面(扇子)を多数お譲り頂きました 2

昨日に引き続き、本日のご紹介はこちらの2本です。

華やかな牡丹が肉筆で描かれています。

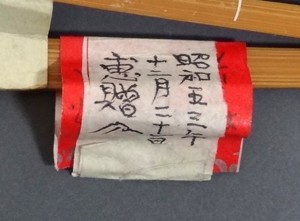

覚書には昭和53年10月27日とあります。購入した日付のようです。

1930年前後に活躍の作家さんとあります。

親骨の細工も目を引きます。

↓ 細工部分アップ 馬がたくさんいます!

↓ こちらは文字がきれに彫られています。

細密に彫られる場合には湘妃竹(斑竹)のように模様の入った竹は向きませんね。

つづく。

byキョーコ

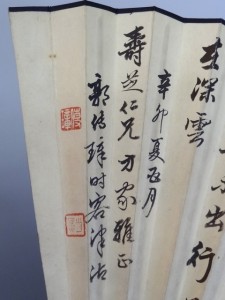

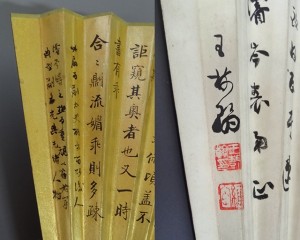

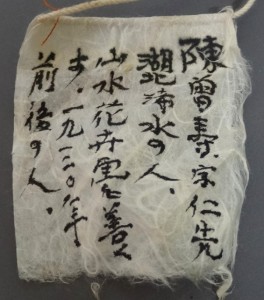

象牙と鼈甲:東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました 1

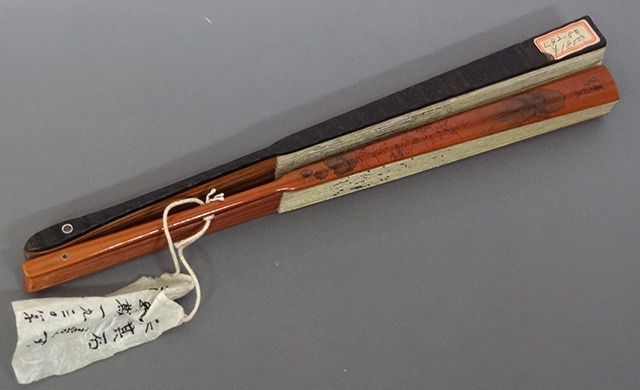

東京都内にて、湘妃竹(斑竹)などで作られた中国の古い扇面を多数お譲り頂きました。 1

たくさんあって目移りしてしまうのですが、少しずつご紹介させていただきます。

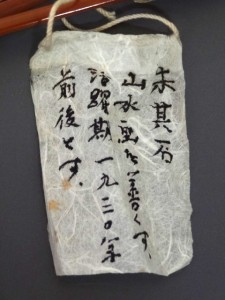

購入された時の値札シールが貼られたままです。

購入時の覚書がついているものもあり、扇は1920~30年頃のもの、購入したのは昭和50年はじめ頃のようです。

昭和50年当時の中国美術は今よりかなりお買い得でしたから良いお買い物でしたねえ!

↓ 長さ30.5cmと31.3cm です。

湘妃竹(斑竹)は独特な斑模様が入っています。(大きなシミの様に見える方)

本日くまきちさんに教わりました!

中国ではこの竹の模様/柄を湘妃竹、梅鹿竹、鳳眼竹などと呼ぶようです。

↓ こちら、要の部分には象牙と鼈甲が使われていました。

次回は親骨に彫の入った物などをご紹介させて頂きます。

どうぞお楽しみに!

byキョーコ

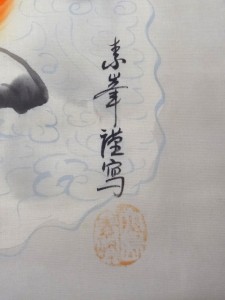

東京都内にて、古く素朴な十三佛様の掛軸をお譲り頂きました

東京都内にて、古く素朴な十三佛様の掛軸をお譲り頂きました。

「これ、変わってるよねえ」とくまきちさんが見せてくださったものです。

達筆とは違う素朴な味わいにあふれています。

十三佛の掛軸は、江戸時代より法要をはじめとする仏事に飾られてきたものだそうです。

顔の表情や手足の表現など全体的に画力は見られませんが、独特な形の捉え方があるように思われます。

絵として見たら立派な個性ですね。

素峯謹寫とあるのでしょうか。

とても簡単な表装でかなりイタミがありました。

ちょっと楽しい仏画鑑賞でした。

byキョーコ