買取事例

昭和戦前期の日本内地・朝鮮・満州・中国の地図が入荷しました!~その2 陸軍第一師団の陸軍技師による1933年5月の満州視察記録と奉天軍閥・張作相邸の図面

先日は、横浜市中区山手町での出張買取でした! ご依頼くださったのは大正時代からお住まいのお方で、オールドノリタケ、オールド香蘭社、錫の茶托、煎茶器、書道道具、鉄瓶、軍用品、軍装品、万年筆、掛け軸をお譲りいただきました! ありがとうございます!

===

さて、引き続き昭和戦前期の陸軍が作製した地図につきましてご紹介してまいりたいと思います。前回のブログでは、1931年9月の満州事変の勃発から、それが一応の収束を見た1933年5月末の過程でのある興味深い出来事を取り上げていくと予告いたしました。というのも、これら史資料が、陸軍第一師団所属の人物のご遺族の方よりお譲りいただいたものであり、そのご祖父様が、1933年に満州での業務に従事していたからです。今回はこうしたことにまつわる記録について記してまいります。

まずは、歴史的背景を簡単に確認していきましょう。満州(現在の中国東北部)の奉天郊外において1931年9月18日、南満州鉄道(満鉄)の線路が爆破されました。このことを理由に当地に駐屯していた日本軍である関東軍が、鉄道の警備にとどまらず満州占領に向けて軍事行動を開始しました。これが満州事変の発端なのですが、実は当時から関東軍の自作自演が疑われていました。そのため事態の収束を模索する日本政府と軍事行動を強行する関東軍の綱引きで、満州占領よりは穏便と見られた、親日的な新国家の建設へと事態が進行していきます。この新国家が1932年3月1日に建国された満州国であり、日本政府は満州国を同年9月15日に承認しています。

しかしながら、国際的には満州国建国の正当性は認められず、国際連盟でもこの件について審議されることになりました。ところが、外務省を始めとして日本政府は、自ら満州国を国家として承認している手前もあり、国際連盟とは妥協しない姿勢を見せました。結局、日本は1933年2月に国際連盟脱退を通告するにいたりました。

しかし、日本の国際連盟脱退で満州問題はいったんの解決、とはなりませんでした。なぜなら、満州での「親日国家の成立」が、陸軍による他の親日国家建国の画策という新たな企てを生んでいったからです。今回ご紹介いたします記録や地図は、この新たな親日国家ないし親日政権設立のための陸軍の謀略と関係しています。

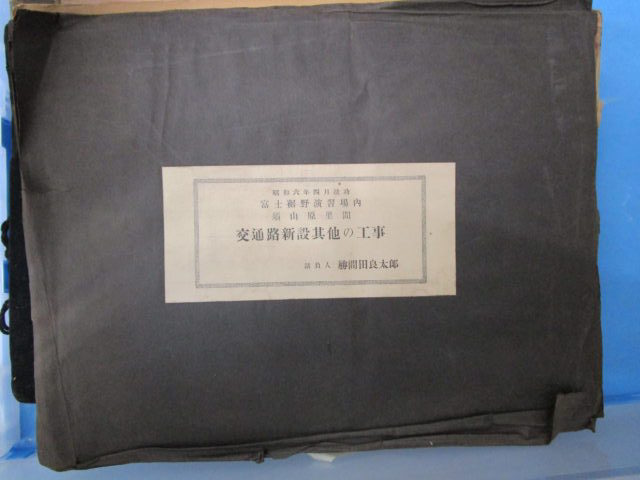

この度お譲りいただきました史資料を残した陸軍第一師団所属の方は、1933年5月に満州を視察していました。今回ご紹介するのは、この時期の滞在記録と作製地図です。なお、彼は陸軍技師であったので、とりあえず〇〇技師と記しておきます。

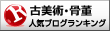

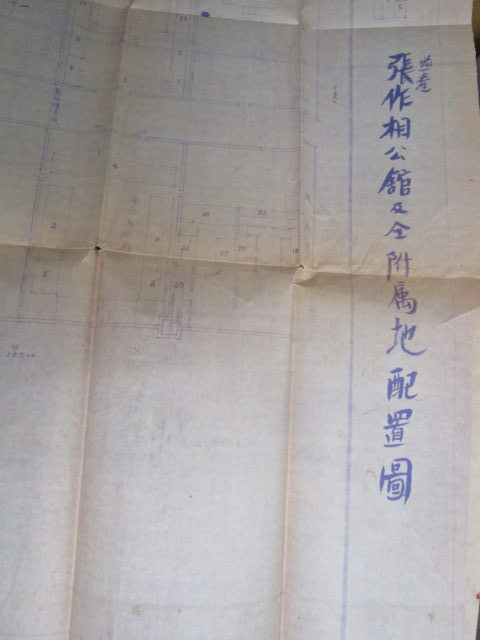

〇〇技師は、1933年5月21日に南満州の錦州に着いて、旧張作相邸を視察しています。まずは本人が残した滞在記録「満洲旅行記」を確認してみましょう。

下記は、その中の5月21日の記録の一部書き起こしです。

「五月二十一日 快晴

五時ニ起床、今朝九時半山海関を出発スル迄ニ此ノ地ノ視察ヲ終ル目的デ、朝食ヲ早ク注文シテ置イタノニ、女中ガ中々起キテ来ナイ。…

午后一時半錦州着、錦州ホテルニ入ル。佐伯主計ノ案内デ市外六メートル程ノ地ニアル張作相氏ノ別邸ヲ見ル。非常ニ大規模ノ設計デ敷地ガ八万八千坪アルソウダ」

上掲画像が錦州郊外の張作相邸の図面の一部になります。青焼きのため、とりあえず図面の表題をご覧ください。張作相とは、一時は北京も支配していた満州の軍閥の張作霖の義兄弟です。吉林省主席の任にあった張作相は満州事変に際して、東北辺防軍司令官代理に就任し錦州で指揮をとっていました。話は前後しますが、関東軍はここを爆撃したのです。この錦州爆撃(1931年10月8日)に際して、張作相は天津のイギリス租界に逃れたとされています。実はそのころ、日本陸軍は華北において、親日政権樹立に向けた策動の一環で張作相を擁立しようとしていました。ただ、この張作相に対する工作を含む陸軍の策動は不発に終わり、結局は1933年5月末の塘沽停戦協定で満州事変はひとまず収束したこととされました。こうしたは陸軍の史料からうかがえます。この点については下記論文を参照しました(※)。

※古屋哲夫「『満州事変』以後の対中国政策」『人文学報』第47号(1979年3月)

https://furuyatetuo.com/bunken/b/48_manshujihen.html

〇〇技師の仕事が、陸軍による満州や華北での親日国家建設の謀略とどれほど関連があったかは、今のところ定かではありません。ただ、そもそも軍事行動の遂行にあたって地図を作製する陸軍技師の存在やその業務は、これまでの研究でも知られていないことが多いのです。図面とともに滞在記録も含むかたちで、〇〇技師が史資料を残されたことは、非常に貴重なことなのではないかと考えます。

以降のブログでは、満州国の都市や、戦場となった中国の地形図などをご紹介しつつ、満州事変後の日本軍の動きや当時の国際関係などにふれながら、今回お譲りいただきました史資料の重要性を可能な限りお伝えしてまいります。

重ねてになりますが、本ブログでは、ひとまず史料の出所の詳細は公開しないとの判断をいたしました。詳細につきましては、お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。可能な限りお答えしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

小野坂

プラモデル、ミニカー、ポスター、DVD、ゲームなど、多数お譲りいただきました。

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

先日はさいたま市のお客様よりご家族の遺品整理のご依頼をいただきまして、出張買取に同行させていただきました。プラモデル、ミニカー、ポスター、DVD、ゲームなど、多数お譲りいただき、誠にありがとうございます。

TAMIYAの箱付きプラモデルが多数入荷いたしました。並べると壮観です。

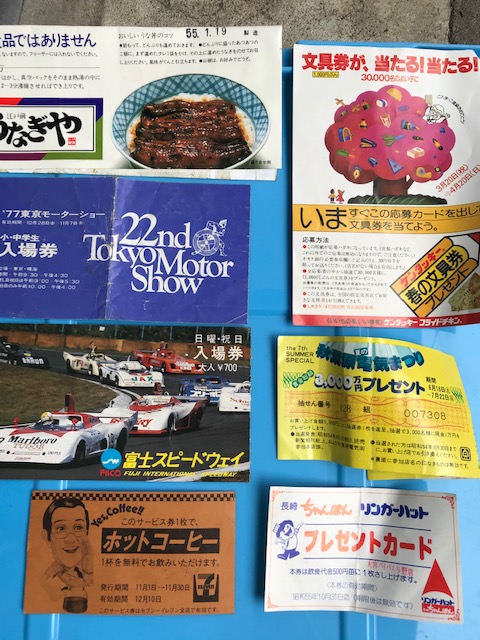

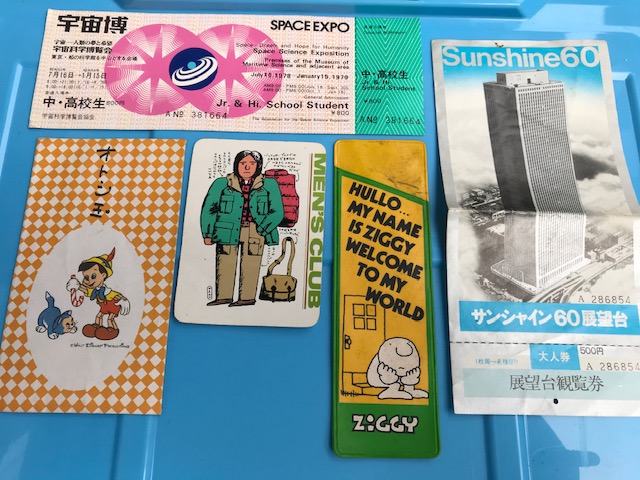

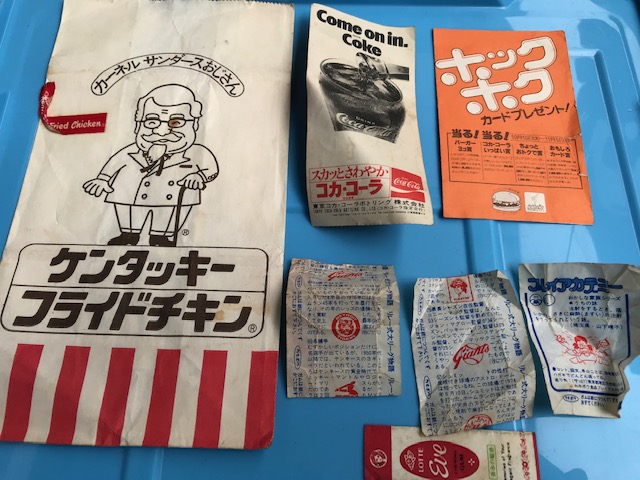

その他にも、細かく荷物を1点1点整理して行きましたら、懐かしいものがたくさん出てきました。恐らく80年前後くらいの頃のクーポン券や入場券、ガムの包み紙まで。なんでもないように感じますが、こういったもののほうが探しても出てこなかったりするんですね。時代を感じるデザインもたまりません。

こちらは瓶のコカコーラの王冠ですが、店主に伺うと当時はみんな集めていたそうです。こちらもデザインかわいいですね。

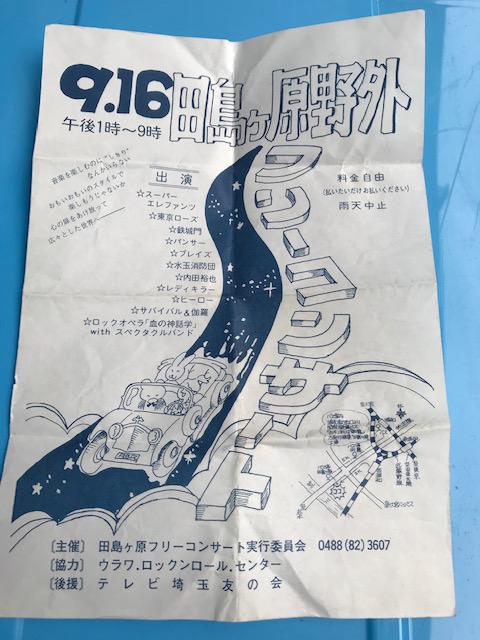

フリーコンサートのチラシなどもございました。内田裕也と水玉消防団、マジすか。あとヒーローって長沢ヒロのヒーローでしょうか。ボウイ以前に高橋まことがドラム叩いていましたよね。興味深し。

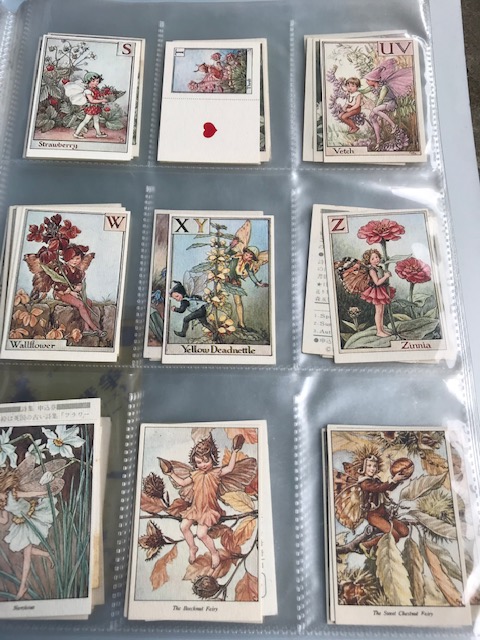

そしてこちらはハイクラウンカードやドラえもんカード、プロ野球カード。今やどれもコレクターズアイテムですね。カードにめちゃくちゃ詳しい店主に色々とお話を伺っておりましたら、なんとハイクラウンカードもドラえもんカードも店主が集めておりました。

こちらがたまたま近くに置いてあった店主のハイクラウンカードコレクションです。写真を撮らせていただきました。花と妖精を描いたカードなんですね。アルファベットがあるものとないものなど色々種類があったり、ディープです。

くまねこ堂では古本のご整理はもちろん、懐かしいおもちゃやカードなどの買取も大歓迎です。ご遺品整理などでお困りのお客さまも是非お申しつけ下さい。

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。

56さん

昭和戦前期の日本内地・朝鮮・満州・中国の地図が入荷しました!~その1 謎深き戦争と地図の関係の解明の手がかりとして

先日、東京都小平市のお宅に買取へうかがいました! 切手、外国のコイン、古銭、オリンピック参加賞、腕章、メダルなどをお譲りいただきました。ありがとうございます!

===

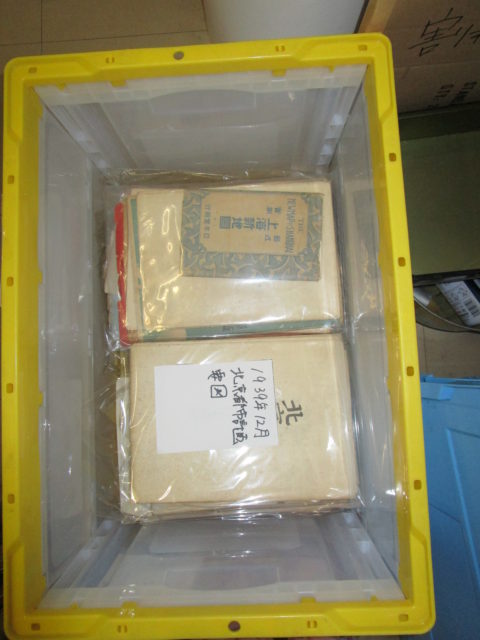

さて、別件での買取ですが、非常に貴重な史資料がくまねこ堂に入荷しました! 昭和戦前期の日本内地・朝鮮・満州・中国の地図です。陸軍第一師団所属の人物のご遺族の方よりお譲りいただきました。記して感謝申し上げます。

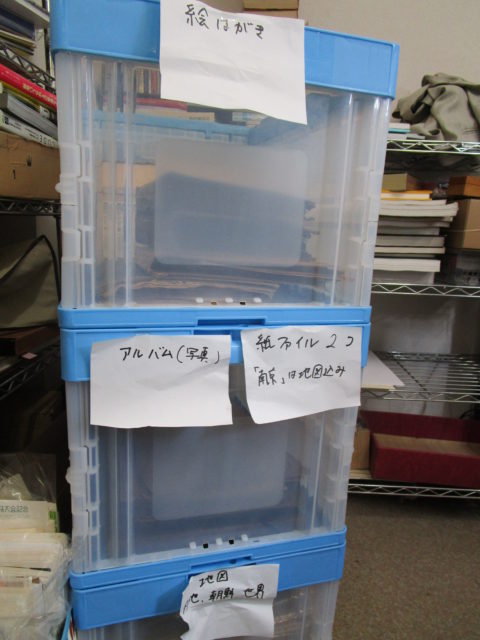

現在、鋭意整理中です。

まずは、本題に入る前に、地図の史資料的な価値について、若干ふれておきたいと思います。公的文書や政治家の書簡といった文字史料に比して、歴史を見ていく際に地図をどのように活用していくのか、ということは、未だ研究途上の課題なのです。

ただ、「昭和戦前期の日本内地・朝鮮・満州・中国の地図」ということであれば、もしかして戦争との関連が濃いのでは、と想像される方もおられるかもしれません。こうした点に関する研究として、小林茂『外邦図――帝国日本のアジア地図』(中公新書、2011年)があります。戦前の日本が作製したアジア太平洋地域の地図である「外邦図」がなぜ重要なのか、同書で小林氏は次のように述べています。

「海外の見知らぬ土地で戦闘する場合、地図がなければ攻撃目標だけでなく味方のいる場所さえわからない。また戦争の結果獲得した植民地での近代的行政をめざした帝国日本にとって、インフラの整備や徴税など、地図なしには進められない多様な業務が課題となった。戦争と植民統治は地図を要求し、それに応じて地図作製機関が整備され、多彩な地図が作られていった。」

戦争が切り口になるのでは、と考え小林氏の著作を参照しましたが、上記の引用からは、戦争からそれに引き続く占領統治、そして植民統治への過程で、軍事のみにとどまらない分野の問題が浮かび上がることや、地図を作製するという行為にまつわる組織の問題に気づかされます。こうした裾野が広く、かつ細部から目を切らないことが求められる戦前期日本軍の地図作製の研究は、やはり始まったばかりというべきでしょう。

ところで、なぜそうした重要性を孕む地図研究は始まったばかりなのか。それは、やはり戦争との関係が影響しています。地図が軍事機密であったことで隠匿されやすいものであったこと、日本の敗戦と軍の解体によって地図を管理する主体が消滅したことにより、そもそも研究素材としての地図の収集やその作製者・作製時期の特定が困難だったからです。

公文書で体系的に整理保存できたものでなかったからこそ、くまねこ堂で買い取らせていただくという機会を得られたわけで、そうした意味でも今回お譲りいただきました地図を中心とする史資料は、大変貴重なものといえます。

これらのことをふまえつつ、今回入荷しました地図につきまして随時紹介していこうと考えております。

次回は1931年9月の満州事変の勃発から、それが一応の収束を見た1933年5月末までの過程でのある興味深い出来事を取り上げてまいります。引き続きご覧くだされば幸いです。

なお、本ブログでは、ひとまず史料の出所の詳細は公開しないとの判断をいたしました。詳細につきましては、お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。可能な限りお答えしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

小野坂

ぐい吞み、茶道具、掛軸、根付、洋画などお譲りいただきました。

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

本日は梅雨の晴れ間でいいお天気の中、荒川区町屋方面のお客様よりご依頼をいただきまして、出張買取に同行させていただきました。

ぐい吞み、茶道具、掛軸、根付、洋画などなど多数お譲りいただきました。誠にありがとうございます。

くまねこ堂では古道具や骨董品などの買取のご依頼大歓迎です。店主が一点一点丁寧に拝見させていただきます。ご遺品整理などでお困りのお客さまも是非お申しつけ下さい。

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。

56さん

豊昌の根付をお譲りいただきました~出所をたどると高橋是清に⁉ 財界人には根付コレクターが多い⁉

先日は船橋市習志野台のお宅へお伺いしました!切手、外国切手、古銭、外国のコイン・紙幣、将棋の駒、アクセサリー、銀杯、腕時計、盃、陶磁器等お譲りいただきました。ありがとうございます!

===

さて今回は、こんな逸品を紹介します。根付です。

サルとウサギが抱き合っていますが、これはどういう解釈ができるでしょうか。仏教の説話ではよく擬人化される両者ですから、いろいろな見方ができるでしょう。

そうした解釈を膨らませつつ、現在わかっている事実を挙げてまいります。

そもそも根付とは何でしょうか。それを外形的に説明するなら、江戸時代に留め具として用いられた、堅い木材や象牙の彫物ということになります。江戸時代初期は実用性が重視されて簡素なものだったようですが、次第に装飾性が追求されていったと考えられています。現存している有名な根付コレクションは、昭和戦前期の財界の大物の郷誠之助の遺品が知られており、それらは東京国立博物館に寄贈されています。

それでは、上掲画像の根付の制作者は誰でしょうか。銘はこのようになっています。

このように「豊昌」との銘があります。豊昌とは、1856(天保6)年に、現在の兵庫県にあたる丹波国の篠山(ささやま)藩御用彫物師となった、内藤豊昌のことです。それ以来この一族は、彫物師と仏具業を代々引き継いでいます。

くまねこ堂で買い取らせていただいた経緯につきまして、概略を述べていきます。ご依頼くださったのは、80代の女性の方でした。この方のお話によれば、この根付に出会ったのは、働きに出たばかりの17歳のときであったといいます。当時の上司の机にあった根付が、あまりにかわいらしかったので目にとまったとのことです。一方で、上司だった方は、昭和期に蔵相として昭和恐慌の対応にあたったことで有名な高橋是清の親族でした。有名コレクターとして先に郷誠之助の名前を挙げましたが、高橋是清も同様に熱心な根付コレクターだったのでしょうか。

その後、嫁入り道具の一環として譲り受け、以来大切になされていたとのことでした。根付それ自体の価値とともに、ご依頼者さまの個人史に関わるものであることが想像されます。幸運なことに、ご自宅の整理に際しまして、そうした逸品をくまねこ堂にお譲りいただくことができました。ご依頼者さまにおかれましては、あらためて感謝申し上げます。

ところで、干支を参考にするならば、お調子者のサルに引っ張られて困惑気味のウサギ、というように見えますが、実のところ両者はどういう関係なのでしょう?

くまねこ堂は古本、骨董品や絵画、アクセサリーなど幅広いお品物の買取りをしております!お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

小野坂

コイン、金貨、木彫りの仏像などお譲りいただきました!

暑い日が続きますが、皆様はいかがおすごしでしょうか?

私はそろそろエアコンを解禁したいと思っております![]()

くまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます

本日は千葉県船橋市習志野へ出張買取に行かせていただきました!

コイン、金貨、木彫りの仏像、景徳鎮 、切手、パワーストーン等お譲りいただきました!

こちらはお譲りいただいた木彫りの仏像です。

凛々しい表情でそっと手を合わせているのが印象的です。

一体で存在感があり、ズッシリと重いです!

作りが繊細なだけに折れてしまっている部分もありますが、細部まで手の届いた美しさですね。

くまねこ堂は古本、骨董品や絵画、アクセサリーなど幅広いお品物の買取りをしております!

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

なか

八雲熊彫をお譲りいただきました。

本日は都内のお客様のお宅へ2件、お伺いさせていただきました!

今日は30度を超える真夏日の予報でしたので、お客様もそのような日射しの中、ご自宅等のご整理をされるのは大変と思います

少しでもそういった場面でのお力になれましたら嬉しいです

今回は足立区西綾瀬のお客様よりお譲りいただきました、

木彫りの熊をご紹介させていただきます!

ガラスで出来たお目目がなんともつぶら な首を傾げたクマさん。

な首を傾げたクマさん。

こちらは「木彫りの熊発祥の地」と言われる北海道八雲町で制作された熊彫です。

整ったお顔の表情も、力強く和やかな印象なのは素敵なのですが~~、

この裏印みてくださいっ!!!

てへぺろ☆彡

こんな遊び心ある伝統工芸の裏印あります~~?!

(舌なのか牙なのか、すみません、ちょっと明確ではないのですが )

)

お客様のお宅にずっと置いてあったと伺いましたが、

そんな何十年の時を感じさせないお茶目マーク!

だってこの印、現代のTシャツとかトートバックとかに印刷されてても

全然おかしくなくないですかっっ?!

仕舞いにはタピオカ屋のタンブラーに刷られてたって、おかしくないですよっ!!!

(というか、ありそう(^O^)/!)

かわいい~~~~~!!!!!

粋のある裏印に、ときめいたくまねこスタッフなのでした。

他、香取 正彦、お茶道具、窯、炉縁、ソフビ、超合金、怪獣消しゴム、

スーパーカー消しゴム、1970年代のおもちゃ、ブリキ、木彫りの熊等、

沢山のお品物を拝見、買取させていただきました。

御依頼誠にありがとうございました

かこさん

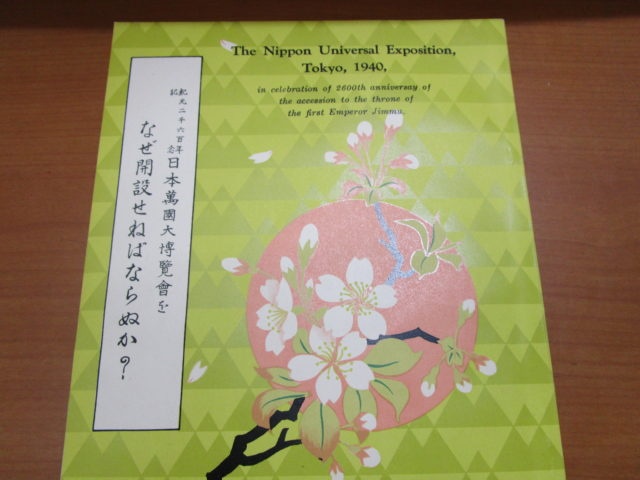

1940年日本万博の計画趣旨とは~星野錫『紀元二千六百年記念日本万国大博覧会をなぜ開設せねばならぬか?』(博覧会倶楽部、1935年)が入荷しました!

先日、茨城県日立市へ買取に行かせていただきました!お家丸ごとの生前整理のご依頼でした! 昭和レトロもの、アクセサリー、洋食器、お酒、外国のコイン、古銭、書き損じはがき、切手、おもちゃ、服飾小物、絨毯、万年筆等をお譲りいただきました。ありがとうございます!

===

さて、最近こんなニュースがありました。来年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックの件です。ある政府関係者が毎日新聞の取材に対して、オリンピック開催にあたって観客数の削減や開閉会式などの規模を縮小する方針であり、その一方で、感染症対策として選手や大会関係者、観客らを対象に新型コロナウイルスのPCR検査を実施することも検討する旨回答したとのことです。

※政府、東京オリンピックの簡素化検討 観客数削減や開閉会式の規模縮小(毎日新聞、2020年6月4日)

https://mainichi.jp/articles/20200604/k00/00m/050/242000c

たしかに、観客数の削減や開閉会式の規模縮小、それとあわせて感染症対策を検討するというのは、現実的選択に見えるかもしれません。しかし裏を返せば、オリンピックのような、4年に一度ということで盛大さを売りにするイベントを、開催か中止かの間でどっちつかずという姿勢を保ちながら、その間をとったような奇妙な形で開催すること、であるともいえます。そうであるならば、そのことに果たしてどのような意味があるのか、という問いかけも出てきてもよいかもしれません。

そうしたことを考えるヒントして、1940年の幻の東京オリンピックをめぐる歴史はこれまでも注目されてきました。今回は1940年東京オリンピック返上に先立つ、1940年日本万博の計画とその中止に関してふれてみたいと思います。というのも、以下の資料を買い取らせていただいたからです。

星野錫『紀元二千六百年記念日本万国大博覧会をなぜ開設せねばならぬか?』(博覧会倶楽部、1935年)です。著者の星野錫は、日本万国博覧会協会副会長および博覧会倶楽部会長です。

星野は国際的な博覧会の意義について次のように述べています。博覧会をお祭り騒ぎだと批判する論者に対する応答として星野は、「博覧会は寧ろお祭り騒ぎたるに存在の理由を有する」というと明言しています。ただしただのお祭り騒ぎではなくて、綿密な計画のために各方面からの知恵を結集して、それを近代科学の精粋を尽くして実現する、「充実無比のお祭り騒ぎ」でなければならないとも強調しています。「充実無比」の祭典を実現するには、国の総力を挙げての計画・運営が求められるでしょう。このような星野の主張にしたがって、現在のオリンピック延期問題を考えるならば、以下のようにいえるかもしれません。

オリンピック開催に賛成の論者であればこそ、オリンピックそれ自体の価値に鑑みる必要がある。万全なかたちでオリンピックが開催できないならば、はっきりとその開催中止を訴えなければならない、と。事実、日中戦争が泥沼化する中で1940年日本万博は中止となりました。

また、1940年日本万博が計画されていた1934、35年ごろというのは、日本の輸出超過に起因する貿易摩擦が激化した時期です。各国政府による日本製品に対する関税引き上げや輸入規制強化などは、この時期の日本外交が直面した難問でした。もちろん各国経済界でも日本製品排斥の運動が高まっていました。つまり、こうした経済上の対立によって国境の垣根が高くなりがちな昨今、万博でもやって心機一転しようじゃないか、というのが1940年日本万博計画の意図に含まれていたわけです。こうした内容も『紀元二千六百年記念日本万国大博覧会をなぜ開設せねばならぬか?』から読み取ることができます。むろん、1933年に国際連盟脱退を宣言した日本が、「万博をきっかけに国際協調を!」と訴えることにどれだけの説得力があったのか省みる必要はありますが。

一方で、新型コロナウイルスの蔓延に負けずに東京オリンピックを開催する、という目論見には正当性があるでしょうか。国境の壁が厚くなっていく貿易摩擦の1930年代と違い、現在問題となっているのは、国際経済が網の目のように、かつ高速でつながっているがゆえに、ウイルス感染が拡大したという点です。そのためにもはや現在においては、東京に各国代表選手や観客を集めるという形式そのものが正当化しにくい、という事態に直面しているのではないでしょうか。

このように見てくると、星野錫がいうように国際的な祭典は「充実無比のお祭り騒ぎ」であるべきならば、それが実現できないときはどのようにすべきか、という視点で2021年東京オリンピック開催を問い直すことの必要性を感じます。

くまねこ堂は、こうした歴史的な資料も歓迎しております。ご自宅を整理される際はぜひご一報ください! お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

小野坂

今右衛門、徳力富吉郎、田辺三重松などお譲りいただきました。

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

最近暑い日が続いておりますが、皆様体調にはお気をつけくださいませ。

先日は世田谷区方面のお客様よりご依頼をいただきまして、出張買取に同行させていただきました。

有田焼、今右衛門、徳力富吉郎、田辺三重松、洋食器、銀杯、硯、書道道具、ミケランジェロ素描全集などなど、たくさんのお品物をお譲りいただきました。誠にありがとうございます。こちらも買取をさせていただいたお品物の一つで、金工作家 森田美光作 鋳銅製の文鳥になります。

くまねこ堂では古道具や骨董品などの買取のご依頼大歓迎です。店主が一点一点丁寧に拝見させていただきます。ご遺品整理などでお困りのお客さまも是非お申しつけ下さい。

お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。

56さん

武士火事装束をお譲りいただきました~現在の消防隊につながる歴史にふれる

先日、埼玉県行田市(天満)の方より買取のご依頼をいただきました。和本、戦前ラベル類の貼り込み帖、掛軸、古銭、切手、明治時代の紙もの資料等をお譲りいただきました。ありがとうございます!

今回はその中より、ちょっと珍しい一品を紹介します。

これは、火事装束という江戸時代の服飾です。

金の装飾があることから、武士火事装束の胸当ての一部かと思われます。町人の火消の火事装束は実用性に徹しています。

※風俗博物館 日本服飾史資料 武士火事装束

http://www.iz2.or.jp/fukushoku/f_disp.php?page_no=0000154

上半分の表裏はこのようになっています。

火消について、少し調べてみました。江戸の町は大火に幾度も見舞われましたが、本格的な消防組織として町火消がつくられたのは、1718(享保3)年、徳川幕府8代将軍・吉宗の時代でした。東京都消防庁によれば、町火消を創設したのは、時代劇でも有名な南町奉行大岡忠相とのことです。「いろは48組」のほかに本所・深川の16組があり、江戸には64組の町火消がありました。明治維新後の1872(明治5)年、町火消は東京府に移管され、消防組となりました。ただ、この後も消防の制度をめぐって紆余曲折があり、1881(明治14)年に警察・消防は全て東京警視庁の所管となりました。

こうした点から見ても、江戸から明治へ(近世から近代へ)という転換点を具体的に考える際に、「火消」から「消防」へどのように移り変わっていったのか、という観点を持つことは非常に重要なのではないでしょうか。しかもその経緯は、私たちの時代へつながる歴史でもあります。

※東京都消防庁 江戸の火消

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/libr/times/times01.htm

※日本消防協会 消防の歴史

https://www.nissho.or.jp/nissho_or_jp/contents/static/syouboudan/rekishi.html

ところで、1999年~2000年に放送されたスーパー戦隊番組に、救急戦隊ゴーゴーファイブというものがありました。町火消の子孫の5人兄弟が災害を引き起こす悪者から地球を守るというお話でした。救急戦隊なので、彼らは悪者と戦うのと併行して、もう一方の重大な任務である救助活動も行っていました。その斬新な設定ゆえか、放送から20年を経た現在でもゴーファイブは、多くのファンを獲得しています。

最近では、ゴーゴーファイブのキャスト5人(西岡竜一朗、谷口賢志、 原田篤、柴田賢志、 坂口望二香)が5月5日に、「【報告】救急戦隊ゴーゴーファイブからのたいせつなメッセージです」というYouTube動画をアップしています。救急戦隊は不滅です!

くまねこ堂でもゴーゴーファイブのサントラを出品していましたが、すでに売れてしまいました。もし、DVDやサントラなどお譲りくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひともご一報ください。

※【報告】救急戦隊ゴーゴーファイブからのたいせつなメッセージです

https://www.youtube.com/watch?v=EzTTh1TCUnE

くまねこ堂は古本、骨董品や絵画、アクセサリーなど幅広いお品物の買取りをしております!お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

小野坂